L’affaire Thomas Legrand et le mythe de la neutralité journalistique

L’affaire Thomas Legrand relance un vieux débat : un journaliste engagé est-il forcément un journaliste suspect ? Et si le problème n’était pas l’engagement, mais l’hypocrisie de ceux qui prétendent ne pas en avoir ?

© JOEL SAGET / AFP

J’ai participé cette semaine à une émission de débat télévisé, comme il s’en produit tant dans le paysage audiovisuel français. Ce genre de format où, dès l’arrivée sur le plateau, les rôles sont distribués : d’un côté, les représentants de « la raison », de « l’équilibre », de « l’analyse factuelle » ; de l’autre, ceux qu’on présente comme engagés, biaisés, partisans. Devinez de quel côté je suis placé. Très vite, l’un des journalistes en plateau m’a rappelé qu’il « s’appuyait sur des faits », qu’il était « un vrai journaliste ».

À savoir : La radio France Inter a écarté de l’antenne vendredi 5 septembre soir Thomas Legrand, après la diffusion d’une vidéo tournée en juillet. On y voit le journaliste dire que lui et Patrick Cohen font « ce qu’il faut pour » la ministre Rachida Dati.

Traduction implicite : moi, je ne le serais pas vraiment. Je serais, au mieux, un chroniqueur militant, au pire, un activiste déguisé en professionnel de l’information. Et pourtant, cette posture de neutralité revendiquée masque mal une réalité : cette personne, comme tant d’autres dans l’espace médiatique français, dispose elle-aussi d’un parti pris éditorial. Elle l’ignore ou fait semblant de l’ignorer. Moi, je l’assume. Je ne trompe personne. Je ne cache pas mes convictions derrière une prétendue objectivité. Et c’est précisément cela, aujourd’hui, qui fait débat.

L’objectivité journalistique : une chimère confortable

Le journalisme objectif, au sens absolu, n’existe pas. Il n’a jamais existé. Chaque ligne éditoriale, chaque choix de sujet, chaque angle d’approche, chaque mot employé constitue une décision politique, une mise en récit du réel. Ce n’est pas une faiblesse du métier, c’est sa condition même.

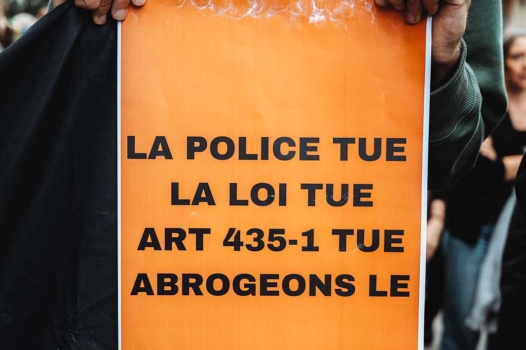

Le mythe de la neutralité journalistique repose sur l’idée qu’il serait possible d’observer le monde sans y être impliqué. Comme si l’on pouvait parler de la précarité sans penser le système qui la produit. Comme si l’on pouvait « débattre » de la montée de l’extrême droite comme d’un phénomène météo. Comme si traiter une grève ouvrière ou une mobilisation contre les violences policières pouvait se faire sans questionner les rapports de force en jeu.

Comme si défendre les intérêts des puissants (…) ce n’était pas un engagement.

En réalité, le choix des faits à traiter, le temps qu’on leur consacre, les invités que l’on choisit, les termes utilisés – tous ces éléments participent à une fabrique idéologique. Ce qu’on appelle « objectivité », c’est bien souvent le masque d’une norme dominante. Une norme conservatrice, technocratique, libérale, qui se rêve neutre parce qu’elle épouse les contours du pouvoir établi.

L’engagement n’est pas le contraire de l’éthique

Lorsque je parle à la télévision, à la radio ou que j’écris dans la presse, je suis régulièrement présenté comme un « journaliste de gauche ». Le qualificatif est lancé comme une mise en garde. On ne parle pas ainsi d’un journaliste du Figaro, de Valeurs actuelles, ou d’un chroniqueur habitué des plateaux qui déroule une vision ultralibérale ou sécuritaire. Ceux-là sont « journalistes », point. Comme si leur vision du monde, elle, n’était pas idéologique. Comme si défendre les intérêts des puissants, normaliser les discours autoritaires, relayer sans distance les éléments de langage gouvernementaux, ce n’était pas un engagement.

Ceux qui assument leur position sont accusés de trahir la déontologie.

En réalité, nous avons affaire à un renversement orwellien : ceux qui assument leur position sont accusés de trahir la déontologie, tandis que ceux qui masquent leur parti pris se parent des vertus de l’équilibre. C’est une hypocrisie intellectuelle et professionnelle. Mais l’engagement, lorsqu’il est assumé, n’est pas contraire à la rigueur journalistique. Bien au contraire. Il oblige à plus d’exigence, plus de transparence, plus de responsabilité vis-à-vis du public. Nommer son point de vue, c’est permettre au lecteur ou au téléspectateur de comprendre d’où l’on parle. C’est refuser la posture du surplomb, du ni-ni, du « tous les points de vue se valent ».

La télévision : un pluralisme en trompe-l’œil

Les éditorialistes de gauche sont devenus rares sur les grands plateaux. Et lorsqu’ils apparaissent, ils sont systématiquement étiquetés. Leur parole est contextualisée, « encadrée », relativisée. En face, leurs homologues issus de la droite conservatrice ou de la sphère néolibérale bénéficient d’un statut de normalité. Ils sont la norme, les autres sont l’exception.

Certaines opinions seraient neutres parce qu’hégémoniques.

Ce déséquilibre est double : quantitatif, d’abord – les figures médiatiques de droite sont surreprésentées ; qualitatif, ensuite – leur parole est moins questionnée, moins exposée à la critique, moins présentée comme problématique. Ce traitement différencié façonne une perception biaisée du débat public. Il renforce l’idée que certaines opinions seraient neutres parce qu’hégémoniques.

Quand l’extrême droite donne des leçons de déontologie

La situation atteint parfois l’absurde : des journaux d’extrême droite, connus pour leurs campagnes de désinformation et leurs obsessions identitaires, se permettent désormais d’accuser certains journalistes de manquer à l’éthique. Ces mêmes médias qui relayent les pires thèses complotistes ou racistes se posent en gardiens de la morale professionnelle.

Le journalisme ne consiste pas à s’effacer du réel.

Plus inquiétant encore : leurs attaques trouvent parfois des relais dans les sphères médiatiques traditionnelles. Sous couvert de pluralisme, on accorde du crédit à leurs procès en illégitimité. On commence à douter de la place des journalistes critiques. On cherche à les marginaliser. Et le centre mou, apeuré, se replie dans une neutralité encore plus stérile, qui finit par valider les grilles de lecture de l’extrême droite.

Pour une presse honnête plutôt que prétendument neutre

Ce que je plaide ici, ce n’est pas pour une presse partisane au sens caricatural. Ce n’est pas non plus pour un relativisme absolu où toutes les opinions se vaudraient. Je plaide pour une presse honnête. Une presse qui assume ses choix. Une presse qui ne dissimule pas sa vision du monde derrière un vernis de pseudo-neutralité. Le journalisme ne consiste pas à s’effacer du réel. Il consiste à le comprendre, à l’expliquer, à le nommer.

Aujourd’hui, être journaliste, c’est peut-être justement refuser de dissimuler ses convictions.

Cela suppose une rigueur méthodologique, une transparence sur les sources, une clarté sur les intentions. Le pluralisme ne consiste pas à juxtaposer des opinions, mais à créer les conditions d’un débat réellement informé, réellement contradictoire, réellement démocratique. Oui, je suis un journaliste engagé. Mais je suis un journaliste. Et aujourd’hui, être journaliste, c’est peut-être justement refuser de dissimuler ses convictions sous la cape usée de la fausse objectivité.

L’actualité vous fait parfois enrager ? Nous aussi. Ce parti pris de la rédaction délaisse la neutralité journalistique pour le vitriol. Et parfois pour l’éloge et l’espoir. C’est juste plus rare.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

La police tue (encore)

Le Pen : un procès pour carburant politique

Mercosur : les vraies raisons du « non » de Macron