« Franz K. », l’être au père rustre

Agnieszka Holland propose un portrait personnel et empathique de Kafka.

dans l’hebdo N° 1889 Acheter ce numéro

© BAC Films

Mettre en scène la figure de Franz Kafka est un pari pour le moins audacieux. Le personnage est cerné par une imagerie considérable, outre qu’au cinéma Steven Soderbergh lui a consacré un film marquant, Kafka (1992). Mais la réalisatrice d’Europa, Europa (1990) et de Green Border (2023) n’a pas froid aux yeux. Agnieszka Holland portait en elle son Kafka depuis longtemps. Elle vient de franchir le pas pour le représenter à l’écran.

Franz K. n’a rien du biopic classique qui aurait suivi la vie de Kafka de A à Z. La cinéaste procède par tableaux, mêlant des récits biographiques, un certain nombre de visions et des scènes d’aujourd’hui. Les séquences contemporaines montrent à quel point Kafka est présent parmi nous, pas forcément par la lecture de ses livres, mais réduit à une légende kitsch, l’écrivain étant devenu une valeur touristique sûre.

Au contraire, celui qu’incarne Idan Weiss est extrêmement vivant, un homme de chair et de sang qui plaît aux femmes. Mais il est clair qu’il n’est pas adapté là où il est. Dans sa famille notamment, où il passera au total une grande partie de sa vie. Même s’il est aimé et soutenu par sa sœur cadette Ottla, Kafka est incompris.

Le jeune homme à la sensibilité exacerbée se tient à son bureau dans le capharnaüm de la maison, en butte à un père rustre, méprisant la passion littéraire de son fils, désireux qu’il reprenne l’affaire familiale. Une scène résume ce dont Franz rêve à la place de cette indifférence : que son père un jour le lise, quitte à ce qu’il le gifle l’instant d’après.

SingularitéSi Kafka s’adonnant au

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

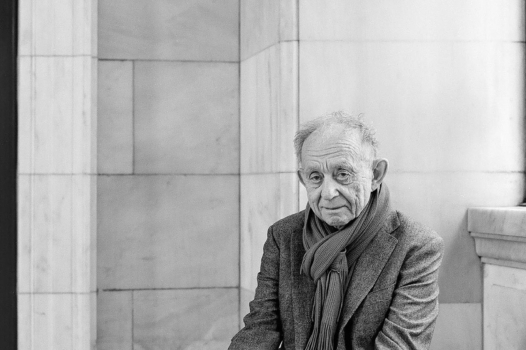

Frederick Wiseman, le documentaire comme œuvre d’art

« Marty Supreme », au service de lui-même

Frederick Wiseman ou l’œil de vérité