Devant une usine de pesticides BASF, paysans, malades et médecins dénoncent « une guerre chimique »

À Saint-Aubin-lès-Elbeuf en Seine-Maritime, une action d’infiltration a été menée ce 17 novembre dans une unité du géant industriel allemand, pour dénoncer la fabrication de produits interdits en Europe, tel le fipronil.

Au petit matin, ce lundi 17 novembre 2025, un flot de militants s’avance devant les grilles de l’usine BASF, une unité de production de pesticides à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), classé Seveso « Seuil haut ». Des tracteurs sont garés en travers des accès. Des ballots de paille et des tas de fumier coupent la route. Des banderoles accusent le groupe chimique : « BASF tueurs de paysan·nes », « BASF exportateur de poison ».

Selon les organisateurs, « plus de 500 paysannes et paysans, malades et soutiens » ont convergé vers l’usine de production pour tenter de « mettre le site à l’arrêt ». S’y retrouvent des Faucheurs et faucheuses volontaires d’OGM, la Confédération paysanne, des collectifs de victimes des pesticides, l’Alerte des médecins sur les pesticides, ainsi que des militants des Soulèvements de la Terre. Tous sont venus dénoncer ce qu’ils considèrent comme un symbole de « l’impunité de l’agrochimie ».

Un géant mondial de la chimie au cœur des critiques

BASF n’est pas n’importe quelle entreprise. Avec près de 112 000 employés et plus de 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, le groupe allemand est l’un des plus gros acteurs mondiaux de la chimie, présent dans 235 sites de production. En France, sa division agrochimique s’appuie sur trois usines, dont celle de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Les collectifs rappellent qu’ici, « plus de 1 500 tonnes de pesticides » seraient produites chaque année. Les critiques sont majoritairement pointées vers la fabrication de fipronil, une substance insecticide interdite dans l’Union européenne pour les usages agricoles, du fait de sa toxicité notamment vis-à-vis des abeilles.

Un faucheur volontaire, vêtu d’une combinaison blanche, raconte la « visite » menée à l’intérieur. Une vingtaine de personnes ont pénétré dans l’enceinte pour une « inspection citoyenne » des stocks. Dès le début, la grille de l’entreprise est démontée pour laisser passer les militants qui font directement face aux grenades lacrymogènes de quelques policiers déjà sur place. Les faucheurs forcent le passage et arrivent à rentrer dans un bâtiment sombre repéré à l’avance.

Devant les stocks de fipronil, les militants photographient toutes les étiquettes. Rapidement, la sécurité du site et des policiers arrivent et jettent les faucheurs au sol. Les journalistes sont aussi pris à partie par les forces de l’ordre. Après de longues minutes, tous les manifestants qui se sont élancés dans l’entreprise sont réunis pour se faire longuement contrôler.

Des rejets historiques de PFAS dans la Seine

« On a vu des grosses quantités de fipronil, assure-t-il. Ici, ils fabriquent la substance active, qui sert ensuite à produire des pesticides utilisés en enrobage de semences, alors que ces usages sont interdits depuis des années en France. » Pour lui, l’illégalité est double. Au regard de l’interdiction européenne, et au regard de la loi Égalim, applicable depuis 2022, qui proscrit l’exportation de produits phytosanitaires contenant des substances actives interdites dans l’Union européenne. « Si malgré ça on continue à en produire pour les envoyer au Brésil, je ne vois pas comment le gouvernement peut ne pas être complice », accuse-t-il.

Ces produits créent des dégâts humains et écologiques là-bas, puis ils nous reviennent dans l’assiette via les importations.

L’expression revient dans plusieurs prises de parole : « colonialisme chimique ». Les militants l’emploient pour désigner la production en France de pesticides bannis sur le territoire européen mais, selon eux, exportés majoritairement vers l’Amérique latine. « Ces produits créent des dégâts humains et écologiques là-bas, puis ils nous reviennent dans l’assiette via les importations, poursuit le faucheur. Avec un accord comme le Mercosur, ce serait encore plus facile. »

Si le fipronil cristallise la colère des paysans et des défenseurs de la santé et de l’environnement, la contestation vise aussi la pollution locale autour du site. Depuis deux ans, plusieurs enquêtes ont mis en évidence des rejets très importants de PFAS, ces « polluants éternels » qui s’accumulent dans l’environnement.

Des analyses publiées fin 2024 montrent que la production de fipronil s’accompagne de rejets massifs d’acide trifluoroacétique, un PFAS. Une campagne de mesures a mis en évidence, en mai 2024, une concentration record dans la Seine correspondant à 176 kg rejetés en une seule journée. Jusqu’à 87 kg par jour auraient ensuite été rejetés dans la Seine après traitement, selon ces mêmes données. D’après ces organisations, l’usine BASF serait aujourd’hui visée par environ 4 500 recours dans le monde pour des contaminations liées aux PFAS.

« On ne nous disait pas que c’était dangereux »

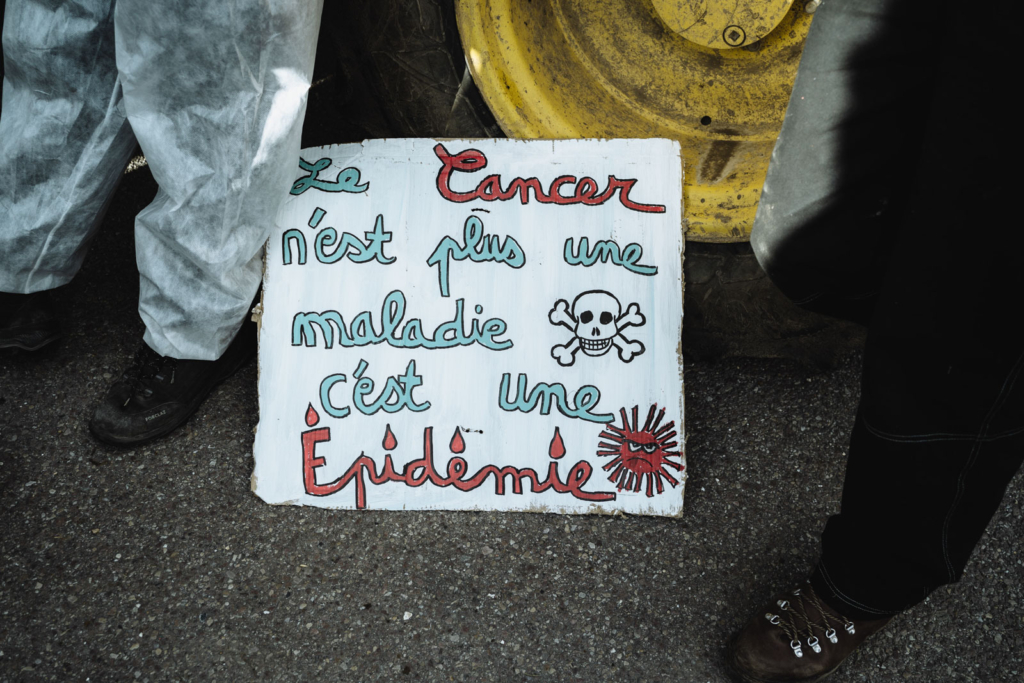

Sur le parking, devenu place de rassemblement, les témoignages de malades des pesticides se succèdent. Un agriculteur retraité, casquette vissée sur la tête, prend la parole. Il raconte la maladie professionnelle qui lui a été reconnue après un cancer. Dans sa petite commune rurale de 500 habitants, il a « fait le tour » de ses collègues agriculteurs.

Dans les années 1990, le vendeur m’a affirmé qu’on pouvait boire du glyphosate sans danger.

« J’en ai trouvé presque 20 % qui sont malades, morts ou encore vivants mais avec un cancer, explique-t-il. C’est véritablement une épidémie. » Il se lamente de voir « ces produits toujours fabriqués », alors qu’« aujourd’hui, toutes les études montrent que ce sont des produits très dangereux ». Il rappelle qu’au début de sa carrière, dans les années 1970, personne ne parlait de risques : « Dans les années 1990, le vendeur m’a affirmé qu’on pouvait boire du glyphosate sans danger. Maintenant, on sait bien que ce n’est pas vrai. »

Un peu plus loin, Gisèle, 64 ans, ancienne paysanne en polyculture-élevage, se tient près d’une barrière de sécurité. Elle a longtemps utilisé de la roténone, un insecticide présenté comme « d’origine naturelle », pour ses prairies et l’alimentation de ses chèvres. « C’était un produit liquide qu’on mélangeait avec un autre à base d’huile essentielle de menthe, se souvient-elle. Ça sentait très bon. On ne nous disait pas que c’était dangereux. »

En 2019, elle dépose un dossier auprès de la Sécurité sociale pour faire reconnaître le lien entre sa maladie et ce produit. La reconnaissance en maladie professionnelle tombe trois ans plus tard. « La justice a reconnu le lien, mais derrière on a réduit mon taux d’incapacité sans justification claire, raconte-t-elle. On se retrouve à se battre en permanence. »

Si elle a fait plusieurs heures de route jusqu’à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, c’est pour que « la même mécanique ne se reproduise pas avec d’autres molécules ». « On fabrique du fipronil ici, on l’exporte au Brésil alors que sa dangerosité est connue. On n’a plus le droit de l’utiliser chez nous, mais on l’envoie ailleurs. Et avec les importations, ces produits nous reviennent de toute façon. Ça intoxique tout le monde. »

« Aujourd’hui, le cancer, ce n’est plus seulement une histoire individuelle »

Alors que des militants continuent de se faire fouiller par des CRS dans l’usine, les prises de paroles s’enchaînent. Une médecin de l’association Alerte des médecins sur les pesticides rappelle la genèse de ce collectif, né « en 2012 sur le constat, dans nos cabinets, de cancers pédiatriques de plus en plus galopants, de troubles du neurodéveloppement, d’infertilités et de cancers chez les travailleurs agricoles ».

La médecin fustige la récente loi Duplomb, qui a assoupli certains encadrements sur les pesticides, y voyant « un moment d’obscurantisme incroyable ». « Quand des élus affirment que les pesticides ne sont pas dangereux, c’est comme dire que l’amiante ne l’est pas et que la Terre est plate », lance-t-elle, en rappelant que « pour la première fois, vingt-deux sociétés savantes médicales se sont publiquement opposées » à ce texte.

La dimension internationale de la mobilisation est portée notamment par la Confédération paysanne et la Via Campesina, le mouvement paysan mondial. « On s’est coordonnés avec des organisations paysannes et de santé au Brésil, explique une paysanne venue prendre la parole. L’idée, c’est que ce qui se passe ici résonne avec les mobilisations autour de la COP 30 à Belém. »

Je ne connais aucun paysan qui met un pesticide par plaisir. On le fait parce qu’on est enfermés dans un système libéral.

T. Gibert

À ses yeux, l’usage massif de pesticides s’inscrit dans un système économique global. « Pour sortir de la crise climatique et de la destruction du vivant, il faut arrêter avec ces produits chimiques et la monoculture, dit-elle. Les paysans du monde sont capables de nourrir tout le monde avec l’agroécologie, mais il nous faut des terres, de l’eau, et des revenus décents. »

7,8 millions de personnes ont été hospitalisées en lien avec un cancer

Debout, en hauteur, une militante du collectif Cancer Colère rappelle le double positionnement de l’entreprise. « BASF produit des substances qui provoquent des cancers et, en même temps, des composants pour des médicaments anticancéreux. Répandre des poisons puis vendre les traitements, c’est un modèle indigne et antidémocratique. »

Elle cite des chiffres de l’Institut national du cancer : « En 2022, 7,8 millions de personnes ont été hospitalisées en lien avec un cancer. Tout le monde est concerné, tout le monde connaît un malade. Personne n’acceptera de tomber malade pour protéger la rentabilité d’une entreprise. La santé n’est pas une opinion, c’est un droit. »

Au milieu de cette colère, le discours de la Confédération paysanne revient sur les travailleurs. « Les premières victimes des pesticides, ce sont les paysans, les paysannes et les salariés agricoles », rappelle Thomas Gibert, porte-parole du syndicat. Il insiste sur l’absence de « responsabilité morale » des agriculteurs dans le recours aux produits phytosanitaires. « Je ne connais aucun paysan qui met un pesticide par plaisir. On le fait parce qu’on est enfermés dans un système libéral qui met les paysans du monde entier en concurrence, au détriment de notre santé et de celle de tout le monde. »

Au moment où les premiers tracteurs commencent à repartir, en fin de matinée, les organisateurs répètent leurs principales revendications : interdiction effective de la production et de l’exportation de substances actives interdites en Europe, réorientation des politiques publiques agricoles, accompagnement vers des pratiques agroécologiques, revenu digne pour les paysans et reconnaissance élargie des maladies professionnelles liées aux pesticides. « Les pesticides ça tue, ça pollue, on n’en veut plus ! »

Les Soulèvements, déters et COP 30, pesticides : face aux pollueurs, la résistance citoyenne

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Agriculture responsable : que peuvent les petites communes ?

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »