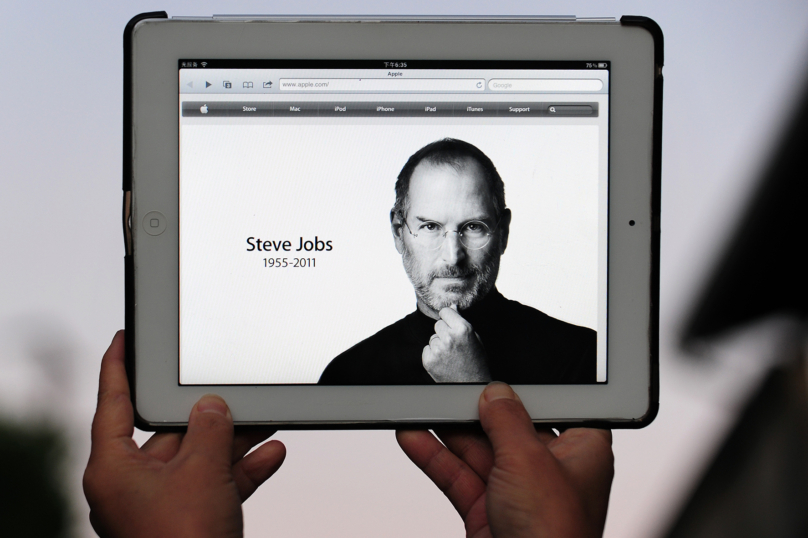

Le self-made man n’existe pas !

David Robichaud et Patrick Turmel démontent le mythe libéral de la réussite individuelle. Et montrent que toute production de richesse suppose une coopération sociale.

dans l’hebdo N° 1389 Acheter ce numéro

© Frederic J. BROWN/AFP

Quoi de plus simple qu’un grille-pain ! Ce petit appareil – l’un des premiers accessoires inventés dans cette catégorie née après la Première Guerre mondiale d’objets dits électroménagers – peut ne coûter aujourd’hui qu’une poignée d’euros. Mais est-il si simple d’en construire un ? L’écrivain britannique Douglas Adams a imaginé, dans son Guide du voyageur galactique, un Terrien arrivant sur une planète technologiquement peu avancée, qui se met en tête de construire un grille-pain afin

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Aux États-Unis, le règne des technofascistes

Thomas Lacoste : « Créer un pare-feu autour de ceux qu’on a érigés en “écoterroristes” »

La pollution, un impensé colonialiste