Témoignages : Ce que serait une « bonne » police

Trois jeunes partagent pour Politis leur ressenti sur le rôle actuel de la police et ce qu’il pourrait être.

dans l’hebdo N° 1613-1615 Acheter ce numéro

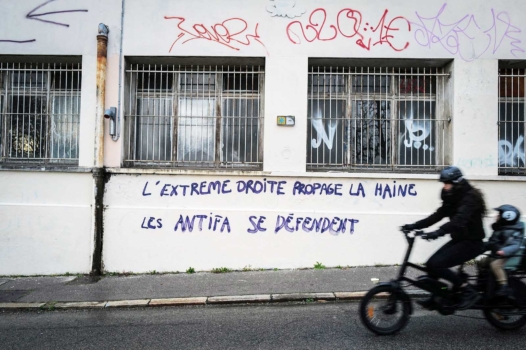

© Julien Mattia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Myriam*

16 ans, vit depuis toujours dans le quartier sensible des Minguettes, à Vénissieux. Elle vient de décrocher son bac L avec mention.

« La police passe souvent dans le quartier. À chaque fois, elle prend en chasse des jeunes dealers et ça crie dans tout le quartier. C’est inefficace parce que les dealers changent juste d’endroit, et n’importe qui peut se faire arrêter dans le quartier, que tu sois dans le trafic ou non.

Si j’étais policière, je prendrais le temps d’enquêter dans le quartier pour repérer les responsables du trafic au lieu d’arriver sauvagement pour arrêter n’importe qui et d’embêter les familles. Je ferais plus d’enquête que d’action. J’irais parler aux jeunes dealers, les avertir du danger que représente le trafic de drogue, et j’essaierais de les raisonner. Il faudrait que la police puisse se mettre à leur place, qu’elle connaisse les habitants des quartiers où elle intervient. Si les policiers avaient grandi dans le quartier, peut-être qu’ils comprendraient mieux l’état d’esprit des jeunes dealers. Des familles pourraient servir d’intermédiaires avec la police, des adultes mais aussi leurs enfants, des jeunes qui connaissent les difficultés du quartier. Je pense que ce serait intéressant d’impliquer les jeunes filles. Elles ont presque toutes des frères dans le deal, mais elles-mêmes n’y prennent pas part. Elles pourraient discuter avec la police. Je pense que le policier doit avoir un lien avec la population. Ce n’est pas une guerre ! »

Abdallah Slimani

19 ans, a grandi à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Il fait partie du projet PoliCité69 et vient de finir sa première année de prépa littéraire.

« Il faut une police proche des habitants, qui s’entende bien avec eux, au lieu de ces policiers qui viennent armés et restent dans leur voiture. Si j’étais ministre de l’Intérieur, je rendrais les politiques en matière de sécurité plus participatives. Aujourd’hui, c’est un monopole détenu par des experts, des hauts fonctionnaires et des cadres de police qui sont éloignés du terrain. Les citoyens n’ont pas leur mot à dire. Comme nous l’avons fait dans le cadre de PoliCité69, j’organiserais des conférences citoyennes de consensus, un genre d’états généraux avec des policiers et des gendarmes, des personnels du ministère, des citoyens tirés au sort pour que ce soit représentatif et des chercheurs, ainsi que des forces de l’ordre d’autres pays. Je réunirais tout ce monde autour d’une table pour réfléchir à des propositions concrètes.

En tant que ministre de l’Intérieur, je m’engagerais à mettre en œuvre ces propositions après les avoir soumises à un référendum. Je nommerais aussi des agents sociocommunautaires, comme à Montréal. Ce sont des policiers chargés d’entretenir le dialogue entre les forces de l’ordre et la société civile. Ou comment passer de la confrontation à la confiance. Je reverrais aussi toute la formation de la police nationale. Je l’étendrais à trois ou quatre ans, avec de la formation continue, des cours de psychologie et des ateliers pour travailler le relationnel avec la population. Ces quatre ans représenteraient un vrai investissement, donc on aurait des policiers plus motivés, et il y aurait un salaire plus élevé pour les policiers qui ont suivi cette formation jusqu’au bout. »

À lire notre dossier complet dans Politis 1612 : « Où va la police ? »

Et la suite dans Politis 1613-1614-1615 :

« La raison d’être de la police n’est pas enseignée »

Une déficience de la formation bien connue

Quand la maison enquête sur la maison

Politiques de sécurité : aux armes, citoyens !

Police et jeunes : l’exemple à suivre

Lucien*

26 ans, faisait partie du black bloc pendant les manifestations contre la loi travail en 2016.

« Même quand j’étais dans le black bloc, je savais que la police était nécessaire, mais pas comme ça. En théorie, on ne devrait pas voir les CRS en manifestation tant qu’il n’y a pas de débordements. J’entends bien qu’on ne peut pas attendre qu’il y ait des débordements pour les faire sortir de leurs casernes, mais ils pourraient rester dans leurs camions à quelques rues de la manifestation. Pour les personnes qui ont tendance à utiliser la violence comme moyen d’action, se faire contrôler par les CRS avant même d’avoir rejoint la manif, puis passer devant des cordons de CRS, ça fait monter la pression.

Pour contenir les mouvements sociaux sans faire monter la pression, je pense qu’il faudrait revoir l’armement des CRS. Il faudrait interdire les armes d’attaque comme les LBD, les matraques et tonfas, les canons à eau… Je ne suis pas forcément contre les gaz lacrymogènes, c’est quand même bien pratique, mais leur utilisation doit être plus raisonnée. Il faudrait un stock plus faible de grenades lacrymo, pour en balancer une toutes les dix minutes au lieu de quinze par seconde, et cibler les lancers au lieu de gazer tout le monde.

Avec un équipement de défense approprié et des boucliers, les CRS pourraient se mettre en tampon pour contenir sans escalade de violence. Ils devraient absorber la violence plutôt que d’y répondre. Oui, ça voudrait dire qu’ils servent de punching-balls, donc ils doivent être équipés en conséquence. Dans l’idéal, la formation des CRS devrait aussi être allongée pour y inclure des stages durant lesquels les futurs CRS iraient discuter avec les gens qu’ils seront susceptibles de croiser en manif, à l’extrême gauche mais aussi à l’extrême droite. Ils pourraient comprendre leur colère, car les gens débordent en manif pour une raison, qu’on soit d’accord avec ou pas. »

*Le prénom a été changé.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Agriculture responsable : que peuvent les petites communes ?

Enquête, extrême droite, impacts politiques après la mort de Quentin Deranque : posez vos questions

La criminalisation de l’antifascisme inquiète les soutiens de Zaid et Gino, menacés d’extradition