Aux origines des contre-révolutions néolibérales

Dans un essai passionnant, quatre auteurs racontent comment, à partir des années 1930, les règles économiques furent mises au service des dominants. Quitte à pactiser avec des dictatures.

dans l’hebdo N° 1648 Acheter ce numéro

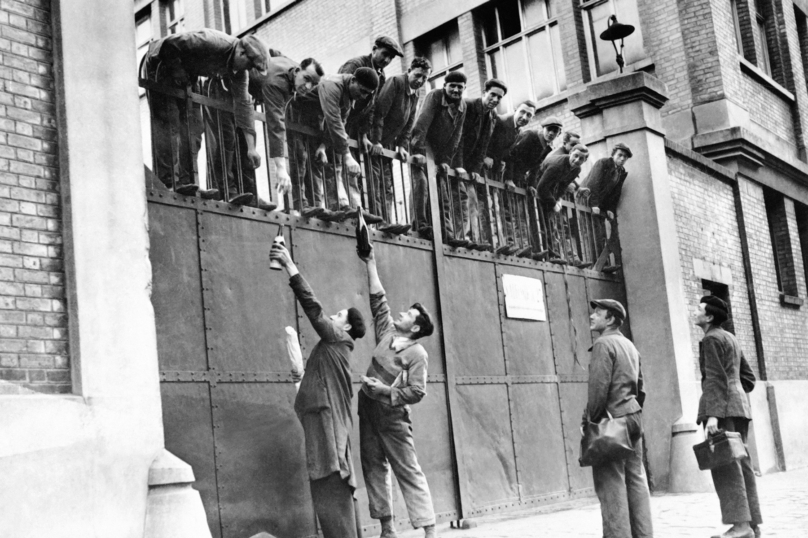

© AFP

Ce livre magistral est l’histoire d’une défaite. De notre défaite. Nous, les travailleurs, ouvriers, cadres, employés… Tous ceux qui n’appartiennent pas à l’élite capitaliste mondialisée. Les quatre auteurs de cet essai extrêmement clair et efficace reprennent la genèse du projet néolibéral à partir des années 1930, en soulignant combien ses concepteurs ont toujours pensé en termes de stratégie pour faire gagner leurs idées (pourtant néfastes au plus grand nombre).

Tout commence après la crise de 1929. Les libéraux néoclassiques, héritiers de David Ricardo ou d’Adam Smith, ne juraient alors que par le « laisser-faire », ne voyant dans l’État qu’un bâton dans la roue d’un marché souhaité par eux, avec sa fameuse « main invisible », totalement libre. À l’évidence, après des crises