Au PCF, quand les matins chantaient

Jean-Marie Argelès revient sur ses années au PCF, où il fut chargé des « relations avec les intellectuels ». Avant les désillusions.

Article paru

dans l’hebdo N° 1656 Acheter ce numéro

dans l’hebdo N° 1656 Acheter ce numéro

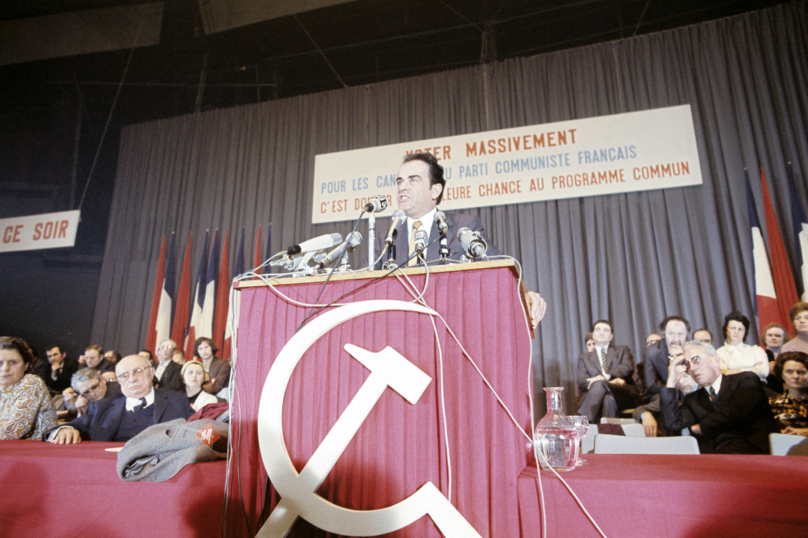

© JACQUES BOISSAY / Ina / Ina via AFP

La question de la fonction des intellectuels au sein du PCF a souvent été l’objet de débats internes – et d’études de sa sociologie militante (1). Nombre d’analystes soulignent en effet sa spécificité, par rapport à d’autres partis de la IIIe Internationale, notamment, durant la guerre froide, le PC italien. En dépit de la traditionnelle volonté de séduire les « travailleurs intellectuels » chère aux partis communistes, fidèles au Marx de L’Idéologie allemande, qui insistait sur l’importance de la bataille culturelle, le PCF a toujours limité la place des intellectuels