Évaluer les politiques antidiscriminatoires

dans l’hebdo N° 1007 Acheter ce numéro

Si le terme de « minorités visibles » semble entrer peu à peu dans le vocabulaire courant, aucune donnée chiffrée n’existe officiellement en France sur ces groupes, alors que certaines politiques publiques – contre les discriminations en particulier – les concernent au premier chef. Les dangers de fichiers précisant les origines géographiques ou la couleur de peau, certes bien réels, constituent l’argument constant des adversaires d’une évolution du système statistique français, qui brandissent sans cesse les principes républicains ne reconnaissant que des citoyens égaux « sans distinction de race, d’origine, de religion… ».

Pourtant, il semble que ces défenseurs acharnés d’une République « une et indivisible » refusent de voir ce qui saute aux yeux de tous les habitants de France et de Navarre : la diversité d’une société à l’heure de la mondialisation, où les discriminations sont fréquentes. Pour tenter de pousser dans le sens d’études – et non de fichiers ! – sur les minorités ethnoraciales, anonymisées et quantitatives, comme sait en construire l’Institut national d’études démographiques (Ined), notamment, le Conseil représentatif des associations noires (Cran) commande désormais chaque année un sondage à l’Institut TNS-Sofres.

Or, en 2007, 67 % des personnes se déclarant comme Noirs admettent avoir été victimes de discrimination raciale, et 35 % d’entre elles estiment que ces discriminations se sont même aggravées durant l’année. Bien que cette enquête ne soit pas une donnée statistique, puisqu’elle ne témoigne que du ressenti des sondés, Pap Ndiaye note : « Compte tenu de la difficulté qu’il y a souvent pour les personnes concernées de qualifier comme discriminatoire une situation sociale qui peut s’avérer ambiguë, dans la mesure où le facteur discriminatoire éventuel n’est pas aisément identifiable, qu’une majorité de Noirs de France déclarent être victimes de discrimination raciale est en soi un fait social remarquable. » Il y a donc lieu de se demander si le refus de statistiques anonymes concernant les minorités ethnoraciales ne traduit pas un refus d’appréhender dans les politiques publiques leurs problèmes spécifiques. Jusqu’à quand ?

Pour aller plus loin…

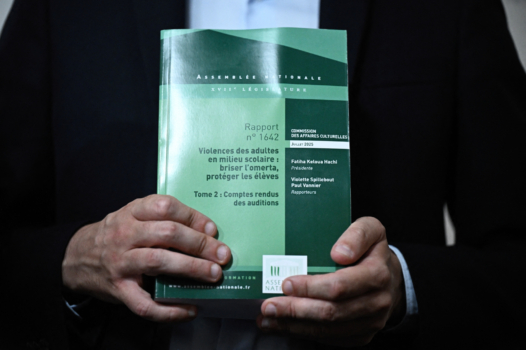

Commission d’enquête Bétharram : « L’État a cassé et sali des enfants par milliers »

« Noire, musulmane, fille d’ouvriers : c’est de là que j’ai écrit un dictionnaire du féminisme »

Procès AFO : quand la « peur de la guerre civile » justifie les projets d’actions racistes