La lutte comme discipline féminine

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, nous avons choisi de mettre

en avant trois personnalités combatives et opiniâtres (Madeleine Hersent, Claire Brisset et Marie Moinard), engagées pour un monde plus juste.

dans l’hebdo N° 1092 Acheter ce numéro

Madeleine Hersent, funambule solidaire

Au mot « entraide » , elle associe « égalité » . Pour elle, la « richesse » est « celle des savoirs, des expériences et des êtres ». Dites « éthique » , elle répond : « morale » . En précisant « politique ». Madeleine Hersent appartient au milieu de l’économie sociale et solidaire. Dans son bureau, le désordre apparent est maîtrisé : piles de livres et de dossiers, coupures de journaux, cartes postales, gravures, poèmes. Femme de conviction, pugnace et persévérante, elle tient à se faire entendre par la force des actes plus que par celle des mots. Au reste, elle reconnaît ne pas être à son aise pour « se raconter ». Mais, quand elle décrit son

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Gisèle Pelicot, le déni dans la joie

« La mort de Quentin Deranque témoigne d’une grave défaillance de la puissance publique »

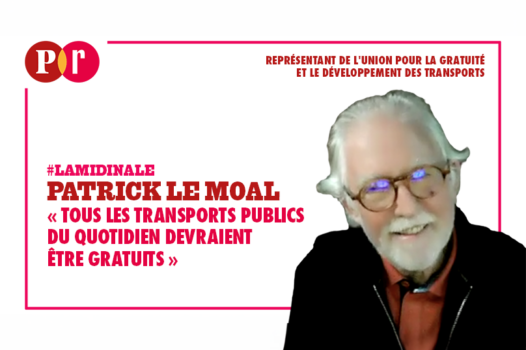

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »