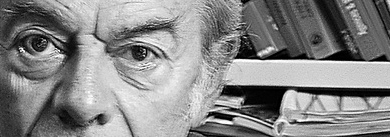

Indocile Claude Lefort

Homme de rupture, Claude Lefort, qui élaborait dès 1945 une critique du stalinisme, rechercha inlassablement une voie démocratique de l’émancipation sociale.

dans l’hebdo N° 1122 Acheter ce numéro

Claude Lefort est décédé le 3 octobre à Paris d’un cancer, à l’âge de 86 ans. Nous l’avions rencontré en avril 2007 à l’occasion de la parution de l’épais recueil de ses articles et entretiens [^2]. Chaleureux mais assez circonspect au départ sur une demande d’entretien de la part de Politis, hebdomadaire qu’il avoua ne lire que très rarement et qu’il classait d’un trait rapide et sans nuance parmi « l’extrême gauche », il était revenu ce jour-là avec une vraie générosité sur son parcours intellectuel et notamment, non sans moult précisions et anecdotes, sur le début de son engagement politique dans le mouvement trotskiste en pleine Seconde Guerre mondiale. Des trotskistes dont il avait tenu à rappeler qu’ils étaient alors en 1943-1944 non seulement « en clandestinité mais même en superclandestinité puisqu’ils devaient aussi se cacher des communistes ».

Il les quitta néanmoins assez rapidement, en