Vote de confiance : Exercice d’autorité

Pour gagner la confiance de sa majorité, le Premier ministre a réaffirmé des fondamentaux rassembleurs et s’est bien gardé de détailler les orientations de sa politique économique.

dans l’hebdo N° 1319 Acheter ce numéro

Les députés ont eu droit, mardi, à un discours de politique générale très… général. De fait, cinq mois après être venu chercher la confiance des députés, Manuel Valls n’avait pas grand-chose à annoncer. Le Premier ministre avait déjà fait part de son intention de poursuivre la baisse d’impôt pour les ménages : 4 millions d’entre eux en ont bénéficié cette année, ils seront 6 millions l’an prochain, a-t-il déclaré. Les députés socialistes attendaient de lui, a minima, un geste pour les petites retraites après que la ministre des Affaires sociales a annoncé, vendredi dernier, qu’elles ne seraient pas revalorisées au 1er octobre. La revalorisation ne touchera que le « minimum vieillesse [qui] sera porté à 800 euros » (il est de 792 euros) a tranché le chef du gouvernement. Quant aux 8 millions de personnes qui perçoivent une retraite inférieure à 1 200 euros, elles devront se contenter d’ « une prime exceptionnelle » dont le montant n’a pas été précisé. Enfin, ultime annonce, les élections départementales et régionales seront découplées : les premières seront organisées en mars, les secondes à la fin de l’année 2015.

Tout ça pour ça, grommelaient sceptiques quelques députés après avoir écouté quarante-six minutes durant Manuel Valls. Cela valait-il d’engager la confiance du gouvernement pour si peu ? Rien n’obligeait en effet le Premier ministre de s’exposer ainsi à nouveau. Dans le passé, Maurice Couve de Murville (1968), à droite, Michel Rocard (1988), Édith Cresson (1991) et Pierre Bérégovoy (1992), à gauche, s’étaient dispensés d’engager la responsabilité de leur gouvernement. Une procédure critiquée par les députés frondeurs. « Le vote de confiance est un archaïsme de la Ve République », tempête Jean-Marc Germain, qui perçoit cette procédure « comme un instrument de soumission de la majorité parlementaire ». Soumettre, c’était bien le but recherché par Manuel Valls. Dès les premiers mots de son discours, le Premier ministre a justifié ce nouveau vote – « Un choix exigeant fait avec le président de la République » – par la nécessité de traduire devant le Parlement « la clarification apportée au sein de l’exécutif » avec l’éviction d’Arnaud Montebourg, le départ de Benoît Hamon et d’Aurélie Filippetti, et la promotion d’Emmanuel Macron affirmant une orientation plus libérale que social-démocrate. Un changement de gouvernement, perçu comme une « crise inutile » par le patron du PS, Jean-Christophe Cambadelis, dont l’effet le plus substantiel aura été de rassurer le patronat, comme s’en félicitait ouvertement Pierre Gattaz dans le Parisien, mardi matin.

Pour obtenir cette soumission, Matignon et la rue de Solférino n’ont pas ménagé leurs pressions. Coups de téléphone, séminaire et dîner sous les ors de la République opportunément organisés la veille et le matin même du scrutin, chantage à la dissolution, menace d’exclusion du groupe en cas de vote « contre »… Les moyens employés pour tordre le bras de députés socialistes pris de doute devant l’absence de résultat de la politique suivie (voir p. 6) ont été nombreux. Et pas toujours très glorieux. Dès la nomination du gouvernement Valls 2, fin août, une tribune en soutien au gouvernement paraissait dans le Monde, signée par 200 députés du groupe socialiste (sur 290). Il est toutefois vite apparu que le recueil de ses signatures avait commencé le 5 août, bien avant « la clarification » vallsiste, donc.

Preuve que la partie n’était pas gagnée, Manuel Valls est encore intervenu plusieurs fois devant le groupe en début de semaine et a continué d’appeler la majorité à ses « responsabilités » tout au long de son discours, soulignant l’importance d’un « vote déterminant ». Habilement, le Premier ministre, tout en affirmant poursuivre la même politique économique, a envoyé des signaux à sa majorité. Il a ainsi invité le Medef à se garder de toute provocation (voir encadré), affirmé qu’il n’y aurait « pas de remise en cause des 35 heures ou de la durée légale du travail », ni de diminution du Smic ou de suppression du CDI… Avant de se lancer dans la défense de la laïcité et de l’égalité. Ces marqueurs de gauche et ses éléments langage auront permis de lever les doutes de quelques députés hésitants. Pas le noyau des frondeurs. Pascal Cherki rappelait aussitôt après le discours du Premier ministre que le désaccord des « frondeurs » « porte sur la ligne politique ». Une ligne qui, pour le député de Paris, « n’est pas une politique de droite – Valls est de gauche – mais une politique sociale-libérale qui ne marche pas ». « Il y a eu, certes, une réaffirmation des principes et des valeurs qui sont des fondamentaux », note pour sa part Fanélie Carrey-Conte, sa collègue du XXe arrondissement, qui y voit « peut-être un impact de [la] vigilance » des frondeurs, « mais les grandes orientations qu’il donne vont empêcher leur réalisation ». À quelques mètres d’eux, l’écologiste Noël Mamère déplorait n’avoir entendu qu’ « un enfilage de perles ». « Le Premier ministre n’a eu qu’une seule phrase sur la transition énergétique et a parlé de chimie verte ; on sait ce que ça veut dire », a souligné le député maire de Bègles. « Son discours était principalement destiné aux socialistes », notait à regret François de Rugy. C’est avant tout sur eux que Manuel Valls voulait affirmer son autorité.

Pour aller plus loin…

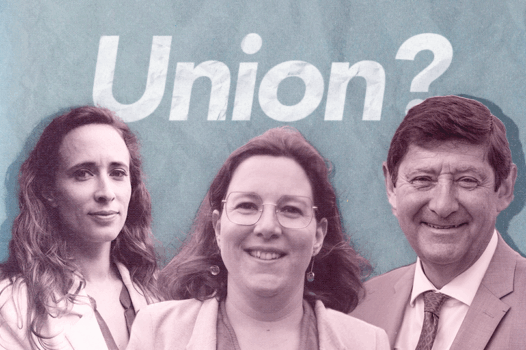

Gauches, quel chemin ? Guetté, Chatelain et Kanner répondent

Les gauches, (toujours) condamnées à s’entendre

PS, PCF, écolos, LFI… Pourquoi tant de haine ?