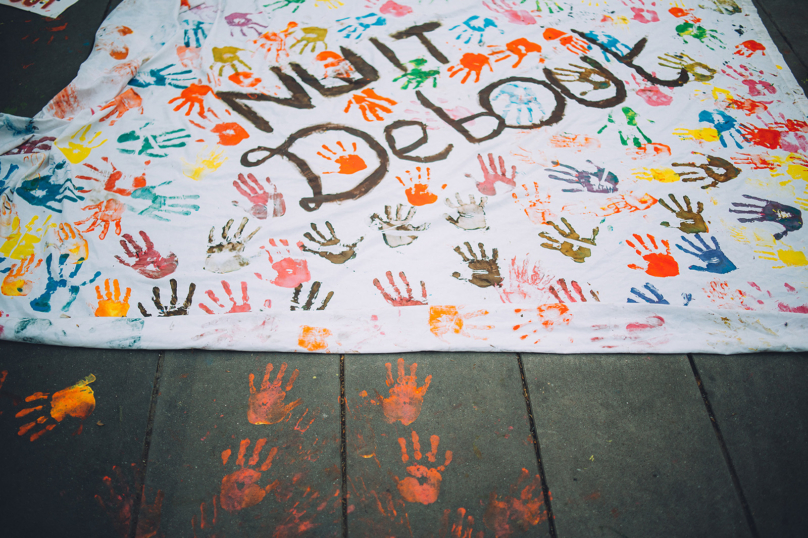

Nuit debout : Les traces des places

Inscrit dans l’instant, privilégiant l’action au devenir, le mouvement du printemps 2016 a semé des graines, un esprit, un langage, des liens.

dans l’hebdo N° 1447 Acheter ce numéro

Que s’est-il joué au printemps 2016 sur la place de la République à Paris, puis sur d’autres places françaises et européennes ? « Des formes de politisation intenses comme au temps des sans-culottes et une défense de la démocratie sociale mise en cause par la loi travail, observe Mathilde Larrère, historienne des révolutions. En face : la démocratie représentative et son refus de reconnaître la moindre légitimité à ce qui n’est pas issu des urnes. On retrouve dans Nuit debout le combat classique du printemps 1793, de 1948, de la Commune, entre la place de la République et le Palais-Bourbon, avec un processus de délégitimation tout aussi classique exercé par la démocratie représentative sur la démocratie directe. »

Cette délégitimation perdure, à en croire les acteurs du mouvement, dans une tentative d’effacer ou de minimiser ce qu’il reste de Nuit debout depuis que les places se sont vidées. Mais à défaut, peut-être, d’avoir pu trouver une forme collective persistante, « l’esprit Nuit debout » qualifie une manière de poursuivre la réflexion et l’action politique.

« “Debout” devient une référence culturelle commune partagée et réinterprétable à l’infini », lit-on dans #32mars, ouvrage collectif à paraître le 31 mars (Cherche-Midi). Critique envers les pouvoirs politiques, économiques, militaires et policiers, mais aussi médiatiques, Nuit debout a rapidement créé ses propres supports : Gazette debout, dont le site reste exemplaire et fourni, TV debout, Radio debout, La Brèche TV et #nuitdebout. Et nourrit ses propres productions : un projet de nouvelle constitution par la commission démocratie, un manifeste « évolutif et participatif » par la commission écologie.

« Un des plus grands héritages de Nuit debout a été d’ouvrir des possibles à un moment où tout était bouché, témoigne Loïc Canitrot, membre de la Coordination des intermittents et précaires et de la commission sérénité de Nuit debout. Comme une confiance nouvelle en une possibilité d’action et de réaction. » Une connexion s’est opérée entre militants de longue date et de fraîche date. Membre du Media Center de Nuit debout et coauteur de #32mars, Antoine Laurent-Atthalin évoque un fonctionnement en fork (embranchement) _: « Le groupe se sépare en entités distinctes qui ne cherchent pas à se convaincre ni à s’absorber mutuellement. Elles collaborent ponctuellement lors d’actions, de campagnes de communication, d’événements dont la visée les rassemble. Le_ fork ne demande que deux qualités : humilité et bienveillance. » Sont-ce ces qualités dominantes qui ont étonné les routards du conflit social, rompus au ferraillage, ou cette fraîcheur « Bisounours » moquée par les sceptiques et les pragmatiques, après tout tentante en plein état d’urgence ?

« Nuit debout a semé des graines, reprend Loïc Canitrot. Beaucoup de ses participants étaient aux côtés des migrants cet hiver, parmi les spectateurs de ma compagnie de théâtre Jolie Môme, dans les maraudes de soutien aux sans-abri, dans les réunions de préparation du premier tour social du 22 avril prochain, etc. » Antoine Laurent-Atthalin rappelle que les Nuit-deboutistes ont été « formés » par des membres du mouvement espagnol 15-M. « C’est en partie pour cette raison que la question de la connexion avec les quartiers populaires a été centrale. Marseille, Toulouse, Lyon, Paris… Certains défendaient l’idée d’aller dans ces quartiers parler de Nuit debout, démarche façon néocoloniale, regrette-t-il. Je préférais l’option : contacter des référents dans chaque ville. Il y a quand même eu une quinzaine de Nuit debout dans les banlieues parisiennes, avec une sociologie différente des arrondissements proches de la place de la République. »

Autre héritage : le rapport des manifestants à la police, Nuit debout Paris s’étant déroulé dans un contexte de tension permanente entre l’assemblée et les centaines de CRS qui l’encerclaient chaque jour. « Nous avons appris des techniques de résistance aux violences policières », raconte Loïc Canitrot. « Des mobilisations contre la loi travail a émergé un nouveau concept : celui de cortège de tête, remplaçant le carré de tête traditionnellement visé par les CRS comme tête à couper d’une manifestation », ajoute Antoine Laurent-Atthalin. Dans ce cortège, pas uniquement des manifestants voulant « en découdre », mais potentiellement tout le monde : « Autonomes au visage masqué, lycéens déterminés, anarchistes chevronnés, étudiants motivés, féministes offensifs(sives), chômeurs combatifs, LGBT en fusion, intermittents increvables, syndiqués curieux, cheminots survoltés, retraités amusés… », tente un certain Aléric de Gans dans le numéro que Les Temps modernes a consacré à Nuit debout (lire l’interview de Patrice Maniglier). « Du mois d’avril jusqu’à la mi-juin, le cortège de tête n’a cessé de se renforcer […], au point de devenir le maillon le plus fort des manifs parisiennes. » Un nouvel outil ?

Nuit debout s’est inscrit dans le moment plutôt que dans le devenir : ce qui comptait d’abord, c’est ce qui était en train de se faire, de s’inventer sur la place, une « création politique », comme certains l’ont dit, quitte à lui conférer le caractère éphémère d’un concert en plein air. « Dès le départ, il m’est apparu qu’il se passait quelque chose d’assez inédit et qu’il fallait en garder une trace », confie la documentariste Mariana Otero, qui a enregistré des images de la commission démocratie et de l’assemblée dans une sorte de champ-contrechamp autour de la circulation de la parole. « Il y avait des sujets clivants : voter ou ne pas voter, violence ou non-violence… J’ai assisté à cette libération de la parole, qui a dépassé la fonction d’exutoire dans l’assemblée pour construire une véritable intelligence de l’écoute. L’utilisation d’un langage silencieux avec les mains, devenu un marqueur de Nuit debout, permettant de commenter les propos tenus sans interrompre l’orateur, était significative d’une attention portée au “comment être ensemble” en permettant à chacun d’être là. » Ce langage vaut également comme un signe de reconnaissance.

À lire aussi >> Retrouvez tous les articles de notre dossier « Nuit debout un an après » ici

Pour aller plus loin…

Incels, pédoporn et IA : l’essor des petites amies virtuelles

« L’érotisation de la domination masculine ne se résume pas à la pornographie »

« Le temps de vacances n’est pas considéré au même titre que les autres temps sociaux »