Déchets nucléaires : la loi du prince

Le projet Cigéo d’enfouissement souterrain de Bure est l’aboutissement d’un processus qui a piétiné de nombreuses procédures démocratiques.

dans l’hebdo N° 1656 Acheter ce numéro

Au procès de Bar-le-Duc, plaideront les défenseurs des sept prévenus, mais les vrais « malfaiteurs » sont les promoteurs politico-industriels du projet Cigéo, coupables de déni de démocratie, entre autres. Car ce gigantesque chantier d’enfouissement, dit solution « de référence » pour la gestion à long terme des déchets nucléaires à haute activité, est l’aboutissement d’un processus qui s’est délibérément affranchi, depuis plus de trente ans, de décisions légales imposant l’étude d’options alternatives.

Fin 2019, on recensait en France 1,67 million de mètres cubes de déchets radioactifs, selon l’agence nationale en charge de leur gestion (Andra), répartis en plusieurs catégories. La gestion des éléments d’activité modérée ou faible, et surtout à « courte » durée de vie (jusqu’à trois cents ans tout de même) consiste en un entreposage en surface (centres dédiés, sites nucléaires, etc.), où l’on laisse la radioactivité décroître progressivement. C’est bien plus compliqué avec les déchets à nocivité extrême, dits « moyenne ou haute activité » et « vie longue » – jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’années ! –, concentrant plus de 99 % de la radioactivité de tous les déchets.

Or, soixante-dix ans après les premiers réacteurs, la technologie reste incapable de désactiver ces bombes irradiantes quasi éternelles. Pendant trente ans, on s’en est débarrassé en mer, pratique interdite depuis 1993. L’entreposage terrestre s’est depuis généralisé, dans l’attente d’une solution plus pérenne qui se fait toujours attendre.

En France, la loi Bataille de 1991 imposait trois voies de recherche : l’entreposage de longue durée, la séparation-transmutation et l’enfouissement. L’entreposage longue durée (un siècle, typiquement) consiste à aménager des sites souterrains à faible profondeur, pour y abriter à sec de manière réversible des colis de déchets facilement accessibles le jour où l’on saurait les traiter plus efficacement. Par exemple par la technique de séparation-transmutation : c’est l’isolement des radionucléides les plus nocifs, au sein des déchets, pour les casser à l’aide de réacteurs spécialisés en des éléments beaucoup moins problématiques.

C’est cependant l’enfouissement qui a été progressivement imposé comme voie unique : le stockage irréversible dans des couches géologiques profondes et très stables, avec la foi, fondée sur de vertigineuses extrapolations, que leur radioactivité y décroîtrait sans encombre pour les humains et l’environnement pendant des centaines de millénaires.

Pour la piste de l’enfouissement définitif, la loi Bataille avait cependant imposé la création de plusieurs « laboratoires », pour expérimenter la candidature de couches d’argile mais aussi de granit. Un éventail de pistes discrètement réduit, pour limiter l’expérimentation à un unique projet, l’enfouissement dans une couche d’argile, à 500 mètres sous la surface, dans les communes de Bure et ses environs : le laboratoire Cigéo. Dans cette région rurale dépeuplée, entre Haute-Marne et Meuse, l’Andra n’aura pas été chassée, comme ailleurs, par une levée de boucliers des populations locales : cette opportunité a été cruciale pour décider l’Andra à prendre ses aises avec le cadre légal. Et les conclusions d’un premier débat public, demandant en 2005 la poursuite des recherches sur l’entreposage longue durée, n’y ont rien changé. Pourtant, cette vision monolithique commence à se fissurer. Début 2020, le ministère de l’Écologie et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) demandaient au Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) d’étudier d’autres pistes que Cigéo. Et le projet était ouvertement critiqué, début 2021, par un avis de l’Autorité environnementale – une première.

Voit-on poindre un revirement majeur de la doctrine française ? Elle est déterminée par une énorme variable escamotée dans le débat : quelque 300 000 tonnes de matières nucléaires, qui pourraient un beau jour brusquement devenir « déchets », contenant une forte proportion de la catégorie « haute activité et vie longue ». L’industrie nucléaire française les comptabilise actuellement comme « combustible » (c’est l’alliage Mox), car susceptibles d’alimenter un jour des réacteurs. Ce qui suppose le maintien d’une filière nucléaire ultra-dominante pour des décennies, décision qui semble appartenir au passé. Le laboratoire Cigéo serait alors bien loin de répondre aux besoins…

Pour aller plus loin…

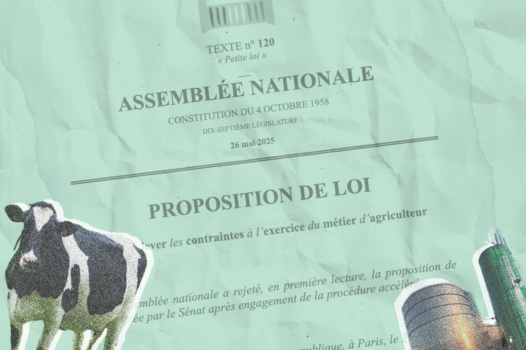

Les cadeaux de Macron à l’agro-industrie

Loi Duplomb : comment le gouvernement éteint les voix paysannes

« Stop aux marchands de mort » : au blocage de l’usine Phyteurop, avec les opposants aux pesticides