Jean-Luc Godard : « Une bonne image vient d’un long cheminement »

En 2004, le cinéaste venait de réaliser « Notre Musique » et était venu débattre au Havre avec l’écrivain et historien Elias Sanbar de thèmes qui leur étaient chers : le cinéma, Israël, la Palestine, le contrechamp, la fiction, le documentaire… Politis est allé plonger dans ses archives pour ressortir des passages de cet échange riche.

Article initialement paru le 18 novembre 2004, dans Politis n°826.

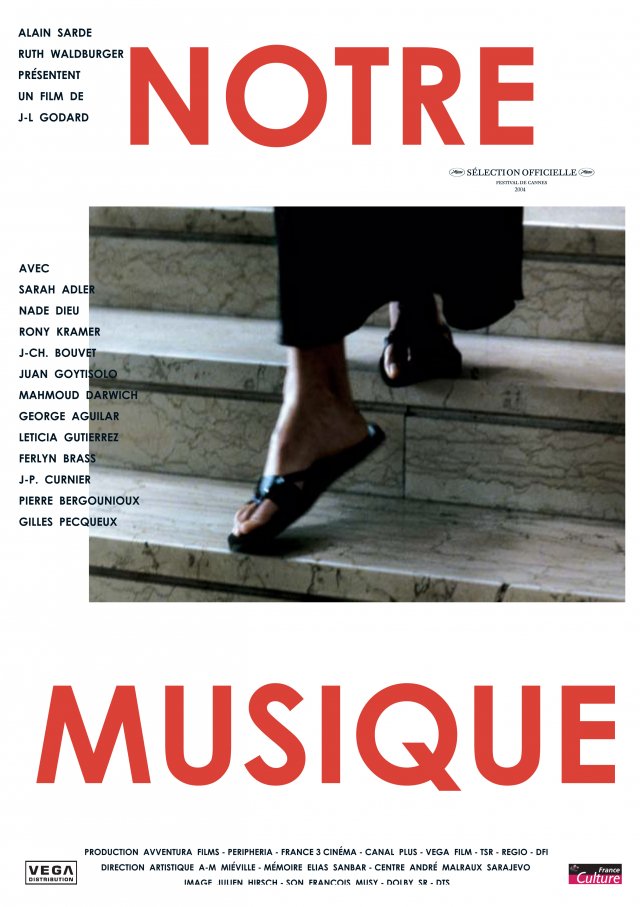

Ils sont là, sur le plateau de la scène nationale Le Volcan au Havre. Derrière eux, une affiche du dernier film de Jean-Luc Godard, Notre Musique, tourné à Sarajevo, au générique duquel l’historien Elias Sanbar est crédité en tant que « mémoire ». Jean-Luc Godard, Elias Sanbar : deux amis depuis 1969, quand le premier était venu en Jordanie tourner un film sur la résistance palestinienne.

Lire aussi > En défense de Godard, notre hommage au réalisateur

Elias Sanbar, pour le vernissage de l’exposition photographique sur les Palestiniens qu’il a mise en scène au Volcan, a convié Jean-Luc Godard pour prolonger avec lui une réflexion sur l’image. Notamment au cours d’une conversation à bâtons rompus, le 6 novembre 2004, devant un public concentré. Une conversation faisant penser à ces paroles de Niels Bohr, physicien évoqué par Godard : « Si nous nous appliquons à toujours parler sérieusement, nous risquons souvent d’apparaître à nos auditeurs et à nous-même comme ridiculement ennuyeux ; tandis que si nous nous efforçons de plaisanter, nous découvrirons vite (et nos auditeurs avec nous) que nous nous trouvons dans l ‘humeur mélancolique des bouffons de Shakespeare. » Extraits.

Elias Sanbar : En tant que spectateur, Notre Musique est pour moi l’un des films les plus émouvants de Jean-Luc. Ce qui le rend émouvant ne l’est pas en principe. Par exemple : les taxis de Sarajevo avec leur petite enseigne lumineuse la nuit, quelques tramways, la comédienne qui court dans les principales artères de la ville…

Ces images pourraient apparaître, de façon très fausse, comme des images d’appoint. En réalité, ce sont des moments d’intense émotion. Notre Musique est un film d’une extrême affection. Si j’ai été si bouleversé, c’est parce que ces moments d’apparente banalité renvoient à quelque chose d’infiniment moins banal: à savoir des images d’une vie normale dans une ville où plus rien n’était normal.

Nous, la Nouvelle Vague, nous ne filmions que ce que nous connaissions, ou ce que nous ne connaissions pas dans ce que nous connaissions déjà.

Jean-Luc Godard : Cela vient de la Nouvelle Vague, nous filmions les lieux que nous aimions. Tandis que, dans beaucoup de films, la rue où passe un personnage été choisie par l’assistant ou le régisseur. Nous, nous ne filmions que ce que nous connaissions, ou ce que nous ne connaissions pas dans ce que nous connaissions déjà. À Sarajevo, j’ai filmé les endroits dans lesquels je passais tous les jours. Dans Éloge de l’amour, j’ai filmé les Champs, la place de la Concorde et la place Montparnasse le soir. On m’a dit : on n’a jamais vu Paris comme cela. Or, ceux-là le voient tous les jours. Mais on ne voit plus ce qu’on voit.

En ce qui concerne l’affection, si on filme un texte de Heidegger par exemple, comme l’a fait Anne-Marie Miéville [la compagne cinéaste de Jean-Luc Godard, NDLR], on ne peut le faire que parce qu’on a de l’affection pour ces paroles, et qu’on sent ces paroles, parfois difficiles à comprendre, comme affectueuses. J’ai de l’affection pour Sarajevo, pour cet endroit de l’Europe tel que mes parents l’ont connu. Aujourd’hui je ne peux pas entendre un parlementaire de Strasbourg parler de l’Europe. Ce n’est pas du tout l’Europe que je connais. Cette Europe-là, on la voyait immédiatement. Je lui devais de l’affection, et j’ai voulu, par le film, lui rendre cette affection.

E. S. : Notre Musique est une oeuvre nomade.Parce que rien dans ce film n’est à sa place. Les Peaux-Rouges ne sont pas chez eux. Juan Goytisolo n’est pas en Catalogne. Mahmoud Darwish n’est pas en Palestine. La journaliste israélienne n’est pas à Tel-Aviv.. . Même Sarajevo n’est pas à sa place. La bibliothèque est l’un des seuls points de fixité, mais elle est détruite. Tout est déplacé, même les mots qu’on y entend. Tout ce dont on parle relève de l’ écho. Or, beaucoup, des anthropologues aux journalistes, des écrivains aux cinéastes, pensent que pour être au coeur de la réalité, il faut être sur place. Ce film montre qu’on peut entendre mieux encore ce qui se passe dans un lieu quand celui-ci est déplacé.

Cocteau disait qu’il est imbécile de faire un travelling sur un cheval au galop, parce qu’il devient immobile.

J.-L. G. : Quand j’ai commencé, nous faisions beaucoup de mouvements de caméra. Mais maintenant je fais plutôt des plans fixes dans la mesure où il y a du déplacement ailleurs. Il n’y a pas de mouvement à ajouter. C’est ce que disait Cocteau, il est imbécile de faire un travelling sur un cheval au galop, parce qu’il devient immobile. Aujourd’hui, pour moi, dans fiction, il y a fixe, fixité, ce qu’il n’y avait pas il y a quarante ans.

E. S. : À propos du titre, Notre Musique. Des gens qui disent « Voici notre musique » disent : voici une façon de dire qui on est. Et dans ce nous, il y a toutes les composantes du film et tout ce qui compose ces gens qui sont sur les frontières, ceux qui sont déplacés, parfois forcés, parfois volontaires. Là encore le film est nomade, frontalier.

Dans la fausse reproduction de la réalité en laquelle on arrive à croire (…) il y a quelque chose de triste, de mortel, qui est le renoncement à l’essentiel.

J.-L. G : Depuis Platon et l’histoire de la caverne, on a conscience que la rétine garde un souvenir, que le langage est lié à cette persistance rétinienne, et qu’il y a quelque chose de mortel dans la vue. D’ailleurs, la « prise de vue », c’est un terme très prédateur. Dans la fausse reproduction de la réalité en laquelle on arrive à croire, qui est un vrai/faux passeport par rapport au chemin vers le réel – même si le cinéma ne cherche pas à dire vrai ni à prouver -, il y a quelque chose de triste, de mortel, qui est le renoncement à l’essentiel.

On a beaucoup reproché, les littéraires en particulier, la dimension mécanique du cinéma. Mais il ne faut pas oublier qu’il est apparu à l’époque de la physique nouvelle, de la mécanique quantique. Un savant comme Louis de Broglie parlait de la mécanique des fluides (une dénomination qui m’a toujours plu : qu’y a-t-il de mécanique dans les fluides ? Pourtant, il ne parlait pas de la fluidité des fluides). Cela dit, quand on fait du cinéma, il faut essayer de résister à ce renoncement.

(Question dans la salle sur la distinction entre documentaire et fiction à propos d’une séquence de « Notre Musique qui montre une photo de débarquement de population en Israël en 1948 et une photo de Palestiniens jetés à la mer à la même date avec commentaire voix off : «Les Israéliens retrouvent la fiction. Les Palestiniens tombent dans le documentaire».)

J.-L. G. : Cette distinction entre documentaire et fiction est un cliché qui dure depuis longtemps. Au contraire, à l’époque des Cahiers du cinéma, je me souviens d’une critique de Moi un Noir de Jean Rouch qui disait : c’est un très grand documentaire parce que c’est un très grand film de fiction. Dans Notre Musique, j’ai hésité entre : « Les Israéliens retrouvent le documentaire » et « les Israéliens retrouvent la fiction ». Il m’a semblé que, d’après l’histoire du sionisme, la seconde phrase était la plus juste : ils sont enfin sur la terre de leur-fiction. Et cela correspond aussi à une phrase qu’Elias m’avait dite et que j’ai mise dans le film : « Quand un Israélien rêve la nuit, il ne rêve pas d’Israël mais de la Palestine. Tandis que quand un Palestinien rêve la nuit, il rêve de la Palestine, et absolument pas d’Israël. »

E. S. : Cette phrase est en fait un bout d’une conversation que j’ai eue avec un ami israélien, sans polémique. J’essayais de lui expliquer que le rapport des forces n’était peut-être pas celui qu’il imaginait parce qu’il y avait quelque chose qui échappait totalement aux Israéliens. Je lui disais : « Quand vous dormez, c’est nous qui occupons vos crânes. Vous occupez de la terre le jour. Nous occupons vos têtes la nuit. » Ce n’était pas une boutade. C’est, je crois, l’essence de la peur panique des Israéliens. Plus ils ont d’arsenal atomique, de divisions blindées et d’avions, plus ils sont en état de faiblesse.

En relation avec cela, je veux aussi apporter une précision quant à ce que Mahmoud Darwish dit dans le film à propos des vaincus. Il ne fait pas l’apologie de la défaite, mais l’apologie de la perte. Ce n’est pas du tout la même chose. Depuis vingt ans, ce thème est très ancré dans ses poèmes. Il a développé l’idée que, finalement, dans la guerre de Troie, les plus intéressants ne sont ni Achille, ni Hector, ni Ulysse, ce sont les Troyens. D’une certaine façon, nous sommes, parmi les Arabes, les Troyens. Ce n’est pas du tout pour valoriser être victimes ; le statut de victime, nous le laissons à qui veut l’endosser.

Les trois quarts des films durent une heure quarante, on pourrait en enlever quarante minutes. Cela ne changerait rien. Les mauvais films resteraient aussi mauvais et remporteraient autant de succès.

(Question dans la salle sur les images de fiction et d ‘actualité qui ouvrent « Notre Musique ».)

J.-L. G. : J’ai hésité à en mettre davantage. Mais, si c’était trop long, cela allait prendre un autre sens et, en outre, le film risquait de durer des heures. Or, je trouve la plupart du temps les films trop longs. Les trois quarts des films durent une heure quarante, on pourrait en enlever quarante minutes. Cela ne changerait rien. Les mauvais films resteraient aussi mauvais et remporteraient autant de succès. Vous supprimez une heure des Choristes, cela fait toujours des millions d’entrées.

En fait, pour ces séquences d’ouverture, je suis parti moins des images que de la musique, celle d’un compositeur allemand, Hans Otte. J’ai mis ensuite les images comme commentaire de cette musique. La musique de film, ça n’existe pas. Il y a de bons musiciens de films, par exemple Bernard Herrmann dans les films d’Hitchcock. Mais même dans Vertigo [Sueurs froides, NDLR], qui est un film magnifique, je trouve insupportable qu’on l’entende sans arrêt. Cette belle musique se transforme en musique d’ascenseur. Et on n’entend plus l’image. Elle devient comme un commentaire sportif.

(Question dans la salle sur le 11 Septembre 2001 mis en scène par un « démon» .)

J.-L. G. : Je ne pense rien du 11 Septembre. En revanche, le mot « démon » me fait penser aux équations de Maxwell, à la fin du XIXe siècle, que la mécanique quantique, ensuite, a résolues par la théorie en montrant qu’une particule peut être à deux endroits à la fois, et que si, d’un troisième endroit, on observe la vitesse de cette particule, qui pourrait être un photon, on ne peut savoir où elle se trouve. C’est ce que j’appelle le vrai champ/ contrechamp, qui est une figure connue du cinéma mais qui n’a jamais été utilisée comme telle. On a utilisé un autre champ qu’on appelle contre-champ, mais en réalité ce n’est pas cela. Et Maxwell se demandait comment on pouvait ainsi passer d’un endroit à un autre. Il ne trouvait pas la solution théorique. Il a donc appelé ce transfert le « démon ».

C’est resté dans le jargon scientifique comme le « démon de Maxwell ». Ce qui est étrange, c’est qu’il a appelé cela le démon et pas le saut de l’ange, par exemple. A propos du contre-champ, j’ai lu dans une revue cette anecdote à propos du physicien Niels Bohr qui aimait beaucoup le cinéma, et qui, en voyant un western avec Tom Mix, a fait ce commentaire : « Que le bandit se sauve avec la jolie fille, c’est logique. Que le pont s’écroule sous leur carriole, c’est invraisemblable mais je le crois volontiers. Que l’héroïne reste suspendue entre ciel et terre, au dessus du précipice, c’est encore moins vraisemblable, mais je l’accepte aussi. Je tiens même aisément pour vrai qu’au même moment Tom Mix accoure sur son cheval pour la sauver. Mais que l’opérateur ait pu au même moment se trouver là et enregistrer sur la pellicule toute cette diablerie, voilà qui excède les limites de ma crédulité. » Si vous voulez, cette anecdote donne une idée de ce qu’est la mécanique quantique. Et la présence de cet opérateur donne le sentiment du vrai contre-champ.

(Question dans la salle sur la différence entre texte écrite et texte non écrit.)

J.-L. G. : Si depuis quelque temps je m’oppose aux fabricants de textes par rapport aux fabricants d’images, notamment au cinéma, c’est dans la mesure où le texte est devenu trop dominateur. Par exemple, beaucoup de photos de reportage peuvent dire quelque chose en elles-mêmes, mais leur sens est transformé selon la légende qu’on leur donne. Autre exemple : le tableau de Picabia qui montre un boulon. Il l’a appelé : Portrait d’une jeune Américaine en état de jouissance. Ce n’est pas qu’il aurait dû l’appeler Boulon. Mais cela crée une opposition entre deux images – la légende, qui est aussi une image, et la peinture – alors que la troisième image n’est pas faite.

Depuis quelque temps je m’oppose aux fabricants de textes par rapport aux fabricants d’images, notamment au cinéma, c’est dans la mesure où le texte est devenu trop dominateur.

Le cinéma a pour rôle de faire les trois, y compris cette troisième image qui n’est pas visible, mais qui est à faire sentir. Je me rappelle ce que le philosophe Léon Brunschvicg a écrit : « L’un est dans l’autre et l’autre l’autre est dans l’un. Et ce sont les trois personnes. » La plupart des gens disent : « Et ce sont les deux personnes. » Le cinéma, lui, peut dire comme Brunschvicg. Mais on ne l’a pas laissé dire, l’ensemble des réalisateurs et des spectateurs préfèrent dire : « Et ce sont les deux personnes ». Certains ajoutent même : « Il y en a une qui est bien et l’autre pas bien. »

Toujours de Léon Brunschvicg, dans un petit livre que je vous recommande, Pascal et Descartes, lecteurs de Montaigne, je me souviens d’une phrase (je ne lis pas les livres en entier, pas plus que je ne vois les films en entier, on ne peut pas tout voir d’un seul coup) : « Montaigne dit « Je doute ». Descartes dit « Je sais ». Et Pascal dit « Je crois ». » Une bonne image, c’est une bonne combinaison des trois par rapport à ce dont on parle : Sarajevo, la Palestine, tout autre chose… Une bonne image vient d’un long cheminement.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

François Truffaut, l’homme qui aimait les lettres

Cinéma : la Palestine à La Rochelle

« Once Upon a Time in Gaza », anti-héros