François Ruffin : « Les classes populaires font tenir la France debout »

Le député La France insoumise de la Somme, revient pour Politis sur la mobilisation sociale en cours et replace la « valeur travail » au centre du débat à gauche.

dans l’hebdo N° 1729 Acheter ce numéro

Pouvoir d’achat, précarité et inégalités salariales : le mouvement social dans les raffineries met les combats favoris de François Ruffin à la une. Des combats essentiels qui s’imposent à une gauche qui les a trop souvent délaissés et qui, par conséquent, retrouvent une certaine centralité au sein de la Nupes, après une rentrée marquée par les violences sexistes.

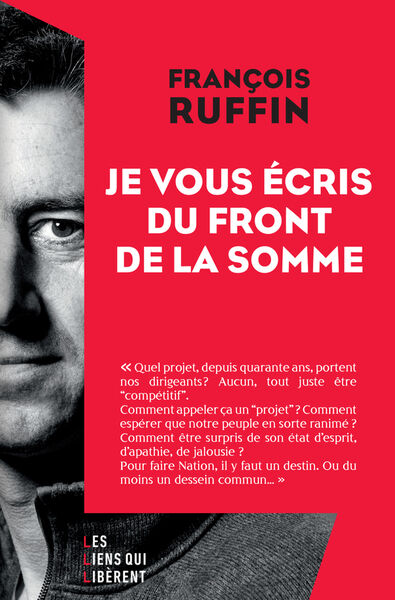

Le député de la Somme n’attendait que cela, lui qui se veut le porte-voix des campagnes populaires. Depuis, il multiplie les interventions en s’appuyant sur son dernier livre, Je vous écris du front de la Somme (Les Liens qui Libèrent). C’est le récit d’une Picardie que le Rassemblement national a, pour une bonne part, su convaincre.

Mais aussi une réflexion sur cette « valeur travail » que la gauche doit se réapproprier, notamment pour pouvoir défaire l’extrême droite dans cinq ans. L’occasion, pour le député insoumis, d’expliquer quelle pierre il compte apporter à cet édifice.

La grève des raffineries a suscité un discours opposant les grévistes aux travailleurs qui ont besoin d’essence… Cependant, d’après un sondage, 48 % de la population soutient cette mobilisation. Comment analysez-vous cette distorsion ?

François Ruffin : J’avais 20 ans lors des grandes grèves de 1995 et c’était déjà le même discours sur les cheminots qui empêchaient les gens d’aller au travail. Rien de neuf sous le soleil médiatique. La question fondamentale, c’est comment, à gauche, on montre qu’un conflit sectoriel a une valeur universelle ou au moins nationale.

Au fond, la grève chez Total n’aurait jamais dû avoir lieu, car l’État aurait dû intervenir il y a déjà six mois quand les résultats sont tombés : 10 milliards d’euros de bénéfices en un semestre. Ce succès devrait se répercuter non seulement sur les salariés de l’entreprise, mais aussi sur l’ensemble des automobilistes et des salariés français. Or l’État ne vient pas rétablir la justice. Au contraire, il renforce l’injustice par des mesures fiscales.

Amazon et Total ne payent pas d’impôt sur les sociétés en France, alors que le boulanger du coin est imposé à 24 %.

Même le journal Les Échos constate que c’est une année record en dividendes pour les entreprises du CAC 40, qui atteignent 44 milliards d’euros ! Or les deux tiers de ces dividendes vont à seulement 0,1 % des Français les plus riches. En parallèle, les salaires des PDG ont doublé l’année dernière et, d’après l’Insee, les taux de marge des entreprises n’ont jamais été aussi élevés depuis la création de l’indice en 1949. C’est un gigantesque gavage en haut alors qu’en bas on subit du rationnement.

Un sondage du Secours populaire montre une tripartition du corps social. Un tiers de la population française ne ressent pas la crise de l’inflation. J’en fais partie, les décideurs de ce pays aussi. En revanche, 37 % de la population se restreint sur la quantité dans son assiette. C’est une masse critique qui dépasse la simple pauvreté : on parle de la faim ! 41 % des Français ne savent pas comment régler leurs factures. Enfin, il y a un entre-deux qui se demande ce qui va lui arriver et qui a peur.

Ces inégalités mettent-elles en péril l’unité de la nation ?

Il faut être attentif à cette unité et à celle des travailleurs. Il faut rétablir un équilibre entre les entreprises pour rétablir un équilibre entre les salariés eux-mêmes. La caisse de péréquation ou la sécurité sociale et économique que je veux mettre en place doivent avoir cette fonction. La fiscalité doit aussi être utilisée pour rétablir cet équilibre.

Or, aujourd’hui, elle produit l’inverse : Amazon et Total ne payent pas d’impôt sur les sociétés en France, alors que le boulanger du coin est imposé à 24 %. Par l’impôt, on devrait déjà rétablir un premier équilibre. La gauche, traditionnellement – et à raison –, a été pour la répartition du capital et du travail à l’intérieur de l’entreprise. Je pense qu’on doit veiller à la répartition de la valeur ajoutée non plus seulement dans l’entreprise mais entre les entreprises.

Car plus ça va, plus les profits remontent vers la firme donneuse d’ordre, qui, elle, passe par un sous-traitant, qui lui-même fait affaire avec un sous-sous-traitant, etc., jusqu’à l’autoentrepreneur. Or, plus on descend dans les étages, moins les salariés ont de droits. On ne peut pas avoir, d’un côté, des salariés de firmes avec un comité d’entreprise, un 13e mois, des primes et, de l’autre, des sous-traitants chez qui il n’y a rien.

Qu’est ce qui fait encore du « commun » entre les classes populaires ?

Quand on demande aux Français s’ils sont d’accord pour relever les salaires, 80 % répondent « oui ». Pour limiter les profits : 80 % également. Quand on leur demandait en 2005 s’ils étaient favorables à la concurrence libre et non faussée et à la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers, 81 % des ouvriers, 71 % des employés et 67 % des chômeurs répondaient « non ». Il y a encore beaucoup de pensée commune à l’intérieur des classes populaires dans leur diversité. Il faut appuyer sur ces points communs plutôt que là où ça peut nous diviser.

L’histoire du mouvement ouvrier, c’est la fierté au travail, son revenu et sa valeur émancipatrice, mais aussi la conquête du droit au repos.

Mais deux Français sur trois jugent qu’il y a trop d’« assistanat » en France…

Face au racisme, il faut combattre frontalement, par la boxe. Mais face au discours sur l’assistanat, il faut utiliser le judo. Faire basculer le regard vers le haut et questionner : quelle est l’injustice majeure ? Est-ce le voisin qui ne se lève pas le matin, qui a telle marque de bagnole, tel nouveau téléphone ?

Il faut aider les gens à relever le nez et leur montrer ce qui n’est plus dans leur champ de vision : les ultrariches. Cela a une vertu politique. En trois secondes, Jeff Bezos a gagné autant que ma suppléante en une année. Sur le terrain de la pollution, c’est la même chose : un mois de navigation du yacht de Bernard Arnault équivaut à 625 ans de pollution d’un citoyen.

Vous avez parlé de « morale de l’effort ». Qu’entendez-vous par là ?

Je suis pour travailler moins et travailler mieux, mais je ne veux pas qu’on me dise que c’est la fin du travail. C’est une question morale. Il y a un devoir à prendre sa part dans la société. Tout ce qu’on fait est fondé sur le travail des autres. Il y a des tâches à effectuer dans la société, et il faut les effectuer.

Heureusement qu’il y a des éboueurs qui ramassent les poubelles. Donc, eux feraient leur part, et pas d’autres ? C’est une volonté de justice. La répartition de ces tâches doit être équilibrée. Ceux qui les font doivent être considérés et ne pas avoir le sentiment que d’autres citoyens vivent sur leur dos.

Un débat musclé oppose Fabien Roussel, qui défend la « valeur travail », à Sandrine Rousseau, qui prône le droit à la paresse. Où vous situez-vous ?

C’est un faux débat. Dans cette union de la gauche, les leaders politiques ont le choix entre s’adresser uniquement à leur segment électoral, donc produire de la division, ou chercher le chemin du dépassement des contradictions. Dans ce débat valeur travail/droit à la paresse, ce dépassement me paraît évident. L’histoire du mouvement ouvrier, c’est la fierté au travail, son revenu et sa valeur émancipatrice, mais aussi la conquête du droit au repos, du dimanche chômé, des congés payés et, surtout, de la retraite.

De nombreuses entreprises ne trouvent pas de main-d’œuvre alors qu’un grand nombre de personnes sont toujours au chômage. Comment analysez-vous ce qui peut apparaître comme une contradiction ?

L’option macroniste considère le travail comme une marchandise sur un marché. Sa solution : flexibiliser pour que le cariste de Maubeuge devienne serveur sur la Côte d’Azur pendant l’été. J’ai un autre regard. Je considère que le marché du travail produit du chaos et engendre ses propres pénuries en ne construisant pas un statut et un revenu décents pour les salariés.

Cette situation produit du découragement et ne construit pas les métiers dont nous avons besoin. Pourquoi avons-nous une pénurie chez les soignants, par exemple ? Parce qu’ils ont été maltraités pendant quarante ans. Il faut sortir des secteurs entiers de la logique du marché.

Lesquels par exemple ?

Dans le bâtiment – un secteur clé –, on devrait mettre des dizaines de milliards d’euros dans la rénovation des passoires thermiques. C’est gagnant pour tout le monde : les factures des habitants, la planète, l’emploi et l’indépendance du pays. Ça fait cinq ans que je le répète à la commission des affaires économiques, à l’Assemblée, qui n’en avait rien à faire.

Maintenant, avec la guerre en Ukraine, nous sommes pris à la gorge avec le gaz et le pétrole, mais il n’y a toujours pas d’investissements. L’an dernier, il y a eu 2 500 passoires thermiques en moins, mais la France en compte 5 millions ! On va mettre deux mille ans à régler le problème.

Il y a une injustice massive dans les classes populaires : ce sont ces métiers qui, parce que considérés comme féminins, restent sous le seuil de pauvreté.

« On n’a pas la main-d’œuvre », nous dit-on. Mais si on la veut vraiment, on fait des publicités à la télé, comme pour l’armée. Au lieu de dire « Allez au bout du monde pour aider votre pays et vivre la grande aventure », on dit : « Sauvez la planète et aidez votre pays : engagez-vous comme couvreur, zingueur, plaquiste, on a besoin de vous ! »

La valeur travail doit d’ailleurs s’accompagner de la valeur du travail. C’est-à-dire qu’on ne paye pas moins de 2 000 euros, on donne une semaine de congé supplémentaire parce que le travail est dur, et à 50 ans, parce qu’il y a des problèmes de genoux, de dos, on garantit, comme aux militaires, la possibilité d’une deuxième carrière. Si on continue comme aujourd’hui, on n’aura jamais les travailleurs dont on a besoin. Ou alors, on aura ceux, détachés, qui viendront de Roumanie et de Pologne.

La « valeur travail » pousse-t-elle à conditionner le RSA à une activité obligatoire, comme le veut Emmanuel Macron ?

Ce ne sont pas les personnes suivies qui ont été défaillantes, comme le suggère Macron, mais l’État et les départements, chargés de les accompagner. Dans RMI, il y a « insertion » et dans RSA il y a « activité ». Je défends l’extension du RSA aux 18-25 ans, sous conditions d’accompagnement. Or il n’y a pas de budget pour cela. On ne peut pas se contenter de filer un chèque et de dire : « Démerdez-vous ! »

La lutte pour l’égalité salariale femme-homme devrait-elle être un combat féministe prioritaire ?

J’en ai même fait un film, Debout les femmes ! Il y a une injustice évidente : une différence salariale de 20 % à poste équivalent. Mais il y en a une autre, encore plus importante et massive dans les classes populaires : tous ces métiers qui, parce que considérés comme féminins, restent sous le seuil de pauvreté.

Il y a dans l’inconscient de la société l’idée que des femmes qui se sont occupées des personnes âgées, des enfants et des malades gratuitement à la maison pendant des siècles vont continuer à le faire à l’extérieur en étant peu payées. Je pense faire partie des personnes qui se sont le plus bagarrées pour les assistantes maternelles, les auxiliaires de vie sociale, les accompagnantes d’enfants en situation de handicap… Pour les féministes, ce devrait être le premier des combats. En tout cas, un combat populaire.

On manque d’un féminisme populaire ?

Je ne me prononce pas sur cette question, car je laisse les courants féministes juger de leurs priorités. Certains travaillent sur ces combats populaires. Mais je ne veux pas dire que l’exploitation ne serait que féminine. Certes, ils sont souvent au-dessus du Smic, mais les métiers de cariste, de manutentionnaire, d’ouvrier de l’industrie agroalimentaire, qui sont pour beaucoup des métiers masculins, sont aussi des métiers identifiés comme étant très maltraités.

Marine Le Pen est plébiscitée par un vote populaire. Comment la gauche peut-elle la combattre ?

On ne combat pas Marine Le Pen en la traitant de fasciste. La bataille se mène ailleurs, dans des régions comme la mienne sur des questions fondamentales : est-ce que le RN a voté pour l’augmentation du Smic ? Non. Est-ce que le RN a voté pour l’indexation des salaires sur l’inflation ? Non. Est-ce que le RN a voté pour le retour de l’ISF ? Non. Je pense que si on va voir les gens avec ce début d’argumentaire, ça peut fonctionner. Ils sont pour la justice et l’égalité.

Malgré ses positions antisociales, l’extrême droite gagne des voix en instrumentalisant chaque fait divers pour jouer sur les peurs et réveiller ce fameux « sentiment d’insécurité ». Face à cela, la gauche semble perdue.

Quand des personnes font part de leurs difficultés à dormir ou de leur inquiétude pour leurs enfants parce qu’il y a du trafic de drogues, on doit les écouter et demander que le travail soit fait, y compris par la police. Le plus souvent, ce ne sont pas de grands crimes : ce sont de vrais problèmes de voisinage qui se passent mal.

On doit rétablir de la confiance entre la police et les citoyens, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes.

Le discours de Mélenchon sur la police a-t-il fait fuir toute une partie de la population qui exprime le besoin de plus de sécurité ?

Dans ma région, les habitants sont en attente d’une présence policière. J’ai écrit un petit bouquin intitulé Que faire de la police ?, dans lequel j’explique que, pour moi, elle est un métier de lien et qu’on doit rétablir de la confiance entre la police et les citoyens, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes. Aujourd’hui, on a une autogestion de la police, notamment par ses syndicats. Le ministère de l’Intérieur ne décide rien.!

La confiance en la police est en partie rompue à cause des violences policières. Est-ce une expression que vous utilisez ?

Oui ! Chaque fois qu’un policier tue, il doit y avoir enquête, sanction, procès. Pour lui comme pour tout individu. Par ailleurs, je souhaite qu’il n’y ait plus de contrôles d’identité. La France contrôle beaucoup plus que ses voisins européens, et de manière souvent agressive, en ciblant les minorités. Il faut faire évoluer les formations, et c’est au politique de mettre cela en place.

Ce discours est-il audible dans les campagnes populaires ?

Il peut l’être, mais ce n’est pas vraiment leur problème. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut rien dire, mais on ne va pas centraliser nos interventions sur une question qui ne les concerne pas.

La laïcité est aussi un des sujets sur lesquels le RN surfe sans que la gauche parvienne à être entendue.

La loi de 1905 est très bien faite. À l’époque, le conflit entre le religieux et le laïc était bien plus fort qu’aujourd’hui. Et si elle ne suffit pas, il y a celle de 2004. Tout est là ! Maintenant, il s’agit de se décider à appliquer la loi. C’est tout.

Que pensez-vous de l’expression « signes religieux par destination » utilisée par Pap Ndiaye pour qualifier les abayas, ces tenues longues portées par des femmes ?

Si l’on considère que c’est un vêtement religieux, il faut que l’État se positionne pour l’ensemble des collèges et des lycées. Ce n’est pas : « Les agents sur le terrain, débrouillez-vous au cas par cas. » Aujourd’hui, 40 % des Français se demandent s’ils pourront proposer des loisirs à leurs enfants. Pour moi, ça, c’est un sujet, pas la longueur des vêtements. Celle-ci peut être une question d’identité mais, si on concentre tout là-dessus, on est morts.

Fallait-il insister davantage sur les sujets économiques et sociaux pendant la campagne présidentielle ?

Jean-Luc Mélenchon a obtenu droit de cité dans les cités. Il cartonne auprès des jeunes et ce n’était pas gagné d’avance. Mais, pour citer Aragon : « Rien n’est jamais acquis à l’homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur », ni ses électeurs, pourrait-on ajouter. Son électorat principal, c’est un vote progressiste pour la gauche. C’est un ferment pour l’avenir, il n’y a pas de doute ! Maintenant, il y a un grand bout manquant et il aurait pu être retrouvé par un discours de gauche sur les sujets économiques et sociaux.

Le débat suscité par Total sur la répartition capital-travail aurait dû être posé de manière centrale. Si on l’avait fait, tous les automobilistes, au moment d’aller à la pompe, auraient pensé à Mélenchon et se seraient dit : « Total se gave sur notre dos, c’est pas possible ! » Mélenchon aurait écrit un tweet bien ravageur comme il sait en faire, et des pans entiers de la population se seraient rangés avec nous.

Aujourd’hui, on devrait héroïser l’auxiliaire de vie et le cariste, car ce sont eux qui font tenir la France debout.

Quand a-t-on entendu parler, dans la campagne électorale, des caristes, des manutentionnaires, des agents d’entretien ? Comment voulez-vous que ces 5 millions de travailleurs, qui sont sous-payés, avec un contrat instable ou dans des conditions de travail terribles, même s’ils ont un grand sentiment d’utilité, se sentent représentés par la gauche si on ne parle jamais d’eux ?

Il faut avoir un discours sur comment, très concrètement, on va améliorer leur existence. Le communisme d’après-guerre avait héroïsé les métallos et les mineurs de fond qui ont reconstruit la France. Aujourd’hui, on devrait héroïser l’auxiliaire de vie et le cariste, car ce sont eux qui font tenir la France debout.

Voulez-vous réorienter le discours de LFI dans cette direction ?

Oui. Et je le demandais déjà pendant la campagne présidentielle.

Quelle est donc votre position au sein de ce mouvement ?

Je ne cherche pas à soustraire, je demande à ajouter. Le fait que, cet automne, on se concentre sur les superprofits et qu’on mène une campagne contre la vie chère, ça ressemble à un positionnement que je souhaite. Je suis très heureux que la Nupes existe. En 2017, j’avais été élu avec le soutien des communistes et des écolos, je sais que dans un coin comme le mien, et maintenant à l’échelle de la France, on n’a pas le luxe de la division.

Pour gagner, l’union est une condition nécessaire, mais non suffisante. Les gens n’en ont rien à faire qu’on s’unisse. Les questions qu’ils se posent sont : comment manger, remplir mon réservoir, payer mon loyer ? La gauche doit savoir leur répondre si elle veut gagner dans cinq ans.

Serez-vous avec les insoumis dans cinq ans ?

Avec les insoumis et les autres !

Tout en restant un électron libre ?

C’est plus une question de morale personnelle, de qui je veux être quand je serai sorti de cette aventure.

Vous voyez déjà la sortie ?

Ce sont des mandats, ce n’est pas un métier. À la sortie, je veux pouvoir dire que j’ai eu une pensée libre avec une voix libre. Il y a des choses à dire en interne, je continuerai à les dire et à m’organiser pour qu’elles soient entendues.

Avec Picardie debout, notamment ? Est-ce un parti politique ?

C’est un microtruc. Il y a assez de boutiques à gauche pour ne pas en ajouter une de plus. La question, c’est plus le ciment dans l’existant que l’ajout d’un parti, d’un mouvement ou d’une formation.

C’est par le travail d’en bas que l’imaginaire du haut émerge. Ce pays ne sera pas changé parce que Ruffin et ses copains sont là-haut, même avec le meilleur programme du monde.

La mécanique partisane à l’ancienne ne fonctionne plus ?

Ce n’est pas ma spécialité ! Sur les intuitions sociales, je suis bon. Sur le plan idéologique et le récit, je me débrouille. Mais la « popol »… Après, il faut faire un constat : aujourd’hui, où sont les lieux de débat ? Il n’y en a pas. -Comment dépasser les contradictions au sein de la gauche ? Et à l’intérieur des partis : où sont les lieux de réflexion, d’avancée, d’intelligence collective ? Ils sont ténus. Et pourtant on doit avancer pour gagner dans cinq ans.

Comment les recréer ?

On va œuvrer à ça, mais ça ne peut pas se résumer à des petits réglages entre groupes parlementaires, le mardi matin, sur une position par rapport à la motion de censure. Ce n’est pas le sujet.

Lorsque vous parlez de faire respirer le mouvement insoumis, Manuel Bompard répond qu’il ne faut pas déstabiliser le mouvement. Y a-t-il une peur du débat, à la tête de LFI ?

Disons que cela ne va pas de soi.

Cela vous surprend ?

Pas vraiment.

Les partis politiques, voire les institutions, sont-ils encore les lieux de réinvention de la société de demain ?

Il existe, à mon avis, une autre contradiction à surmonter : tout attendre de l’État ou faire sa part du colibri ? Après-guerre, le plan qu’Ambroise Croizat, fondateur de la Sécurité sociale, a mis en place n’aurait pas été possible sans le travail, pendant un demi-siècle, des caisses de solidarité dans les usines et des mutuelles de travailleurs.

C’est par le travail d’en bas que l’imaginaire du haut émerge. Ce pays ne sera pas changé parce que Ruffin et ses copains sont là-haut, même avec le meilleur programme du monde. Car celui-ci ne sera pas mis en œuvre si la société ne le veut pas et n’y est pas prête. Ce n’est pas seulement par un vote qu’on donne son consentement à un changement de société. On doit tous prendre des initiatives qui produisent une émulation, une respiration dans le pays.

Entretien avec François Ruffin : « Les classes populaires font tenir la France debout »

Pour aller plus loin…

Pour renflouer les caisses, François Bayrou choisit les poches des Français

À Bagneux, les unitaires lancent le « Front populaire 2027 »

Gauches, quel chemin ? Guetté, Chatelain et Kanner répondent