« La mauvaise police a un effet corrosif sur la démocratie »

Le politologue Sebastian Roché analyse le rapport des jeunes à deux institutions majeures : la police et l’école, et notamment les inégalités qu’elles leur font subir.

dans l’hebdo N° 1730 Acheter ce numéro

Très régulièrement, le débat revient comme un boomerang. À l’occasion d’un vêtement jugé religieux porté dans l’enceinte de l’école, d’une bavure policière dans les quartiers populaires, de l’agressivité des jeunes envers les institutions : les adolescents, principalement issus de l’immigration, sont pointés du doigt. Ils ne feraient pas convenablement état de leur appartenance à la nation française. En n’aimant pas suffisamment la République, sa laïcité, son école et sa police, ils ne joueraient pas le jeu national et provoqueraient une scission dans la nation.

Sebastian Roché, politologue, directeur de recherches au CNRS, a dirigé plusieurs enquêtes auprès de la jeunesse française : Polis, en 2012, porte sur 14 000 collégiens et lycéens, et UPYC, en 2015, recueille la parole de 10 000 collégiens. Ses résultats, parus en 2020 dans La Nation inachevée (éd. Grasset), donnent à voir une tout autre réalité. Ils mettent à mal cette vision accusatrice pour renvoyer la balle à l’envoyeur : par l’irrespect du triptyque de la République et des valeurs qu’elle proclame, l’État construit la défiance massive de la jeunesse.

Vous étudiez l’impact de l’école et de la police sur les adolescents français : pourquoi ?

Sebastian Roché : L’entrée d’un adolescent dans la société se fait lorsqu’il sort de sa socialisation primaire familiale. Le premier lieu où cela se produit, c’est l’école. Et la deuxième organisation étatique que les adolescents rencontrent le plus, surtout pour une petite partie d’entre eux, c’est la police.

Ces deux entités représentent deux faces de l’État. La première, chargée d’un imaginaire historique très fort, a notamment pour rôle d’apprendre aux jeunes à devenir des citoyens, à comprendre ce qu’est la démocratie. L’autorité politique donne même à l’école la fonction de transmettre l’amour de la France.

La police, de son côté, ne fait pas historiquement partie de l’imaginaire du régime politique français. Mais, depuis quelques années, les chefs d’État et les ministres érigent la police en pilier de la République, devenue une sorte de religion. Se développe un culte de la police. Aujourd’hui, on peut être accusé d’« anti-police », comme si c’était un crime de penser quelque chose de négatif de la police. Elle devient quelque chose de sacré.

Voilà comment l’État français imagine les fonctions de socialisation qu’il remplit. J’ai donc voulu savoir comment le sentiment d’appartenance à la collectivité politique se formait au contact réel des adolescents français avec ces agents de l’État.

Vous analysez en quelque sorte la dialectique entre la nation et le « peuple d’État », d’après la pensée de Max Weber. Pouvez-vous nous expliquer ?

Il y a deux peuples. La nation, c’est-à-dire les gens tels qu’ils s’imaginent participer à un projet politique. Et le peuple d’État, soit la manière dont les lois et les agents de l’État trient les Français des autres, la manière dont l’État tente de façonner la nation qui lui va bien. Ces deux visions se confrontent.

Vous remarquez dans votre étude que les jeunes Français inventent une nouvelle nation en dépassant le cadre national : qu’est-ce que cela veut dire ?

La majorité des jeunes déclarent être français et autre chose. C’est très visible dans nos résultats et très mal compris dans le débat politique actuel. Il y a deux identifications : l’une culturelle et l’autre de destin. La nation, c’est à la fois la communauté d’où l’on vient et la communauté politique vers laquelle on va.

Les enfants de milieux modestes issus de l’immigration sont attachés à leur pays d’origine par leurs parents. Il n’existe pas de mystique d’un pays : on connaît un pays à travers les rencontres qu’on fait. Ces jeunes connaissent donc la France par le rapport qu’ils ont à l’administration, à la police et à l’école.

Ils ont une forte aspiration à devenir français, très souvent freinée par l’échec scolaire et la discrimination policière. Cette réalité touche tous les habitants des quartiers populaires, même lorsqu’ils sont blancs.

Les enfants qui ont un contact positif avec la police se sentent davantage français, croient plus dans la démocratie et dans l’utilité du vote.

Les enfants des classes supérieures sont attachés à une identité extérieure par leurs projections d’avenir. Ils se projettent dans des Erasmus, ou comme cadres dans l’Union européenne, etc.

Il y a donc une convergence non organisée entre le bas de l’échelle sociale, qui tire de ses origines son appartenance plurielle, et le haut de l’échelle sociale, qui, par sa destination professionnelle, se sent aussi pluriel. Cela prend de front tout le débat politique actuel.

Les jeunes inventent ainsi une nouvelle façon de penser la nation. Je ne sais pas ce qu’il en restera dans vingt ans, mais aujourd’hui cette tendance est très marquée. Si le cadre national est toujours très fort, il n’est plus suffisant pour organiser l’identité nationale.

Mais, vous le dites, si certains dépassent ce cadre national par choix, d’autres subissent une dualité qui leur est reprochée. D’après votre enquête, les contrôles de police impactent la vie des enfants, dès l’âge de 12 ans. Les collégiens d’origine africaine sont 54 % de fois plus exposés aux contrôles répétés que les autres. Ils sont 57,2 % de fois plus fouillés. Les enfants d’origine étrangère hors Union européenne sont insultés et brutalisés entre 60 % et 72 % plus fréquemment. Quels sont les effets de cette réalité sur leur sentiment d’appartenance à la nation française ?

Très mauvais. Le sentiment d’appartenance à la collectivité politique est la somme d’expériences positives et négatives, d’émotions cumulées. La manière dont la police agit a un effet direct sur la croyance dans la démocratie et sur le sentiment national.

Par exemple, à l’école, des policiers font de la prévention, expliquent les risques de la conduite d’un deux-roues ou des produits psychotropes. On voit dans nos études que les enfants qui ont ce contact positif avec la police se sentent davantage français, croient plus dans la démocratie et dans l’utilité du vote.

Il y a non seulement une inégalité devant les contrôles d’identité mais aussi devant les actions de prévention.

Ce contact renforce leur attachement. Au contraire, dès qu’ils sont confrontés à des contrôles de police fréquents, tous les bénéfices de cette socialisation en classe sont perdus. Les jeunes bousculés, humiliés, méprisés à l’occasion de contrôles de police répétitifs ne peuvent plus recevoir de manière bénéfique le discours policier.

Les policiers pensent que de bonnes interactions dans des lieux privilégiés comme les écoles ou Raid aventure effacent les émotions négatives. C’est faux. Ces émotions dominent et affectent fortement la croyance des jeunes dans leur possibilité d’influencer le système politique par le vote. La mauvaise police a un effet corrosif sur la démocratie.

Les contrôles de police favorisent-ils l’abstention ?

Les jeunes que nous avons interrogés n’ont pas encore l’âge de voter, mais on voit que ces contrôles favorisent l’idée que voter ne sert à rien. Lorsqu’on est majeur, la traduction de cette idée, c’est l’abstention. On voit que les groupes qui s’abstiennent le plus sont effectivement les jeunes issus de milieux défavorisés. Notre enquête auprès des adolescents qui ne votent pas encore montre cette préparation à la politique.

Étonnamment, d’après vos recherches, c’est dans ces quartiers-là qu’il y a le moins d’actions de prévention policières à l’école.

Les actions sympathiques, où la police montre un visage plus ouvert et qui ne visent pas à détecter des infractions ou à verbaliser, sont effectivement plus fréquentes dans les zones aisées. Alors que les contrôles sont réservés aux quartiers défavorisés. Il y a non seulement une inégalité devant les contrôles d’identité mais aussi devant les actions de prévention.

Tout cela favorise l’idée selon laquelle la France ne veut pas d’eux ?

Les jeunes se forgent leur opinion par contraste. Ils voient bien les différences. Une partie des jeunes est écartée du « peuple d’État »par les textes de loi, les pratiques des agents mais aussi par la ségrégation scolaire. La carte scolaire, qui ne s’applique plus vraiment à tous, finit par séparer les différents groupes ethniques.

Malgré cela, le chef d’établissement vous accueille au nom de la République. Naturellement les adolescents intègrent que c’est comme ça que la République les traite. Or c’est par cette expérience et l’émotion générée qu’ils construisent leur citoyenneté.

Contrairement à ce que disent les politiques, ce n’est pas en faisant chanter La Marseillaise aux enfants devant le drapeau français qu’on en fait des Français.

Contrairement à ce que disent les politiques, ce n’est pas en faisant chanter La Marseillaise aux enfants devant le drapeau français qu’on en fait des Français. L’adhésion à un projet politique se construit par des relations humaines de qualité avec la police et l’école. Sans cela, on ne peut pas construire la nation.

Inscrire la devise républicaine dans toutes les classes, comme l’a fait voter Éric Ciotti, augmente la frustration des jeunes : vous leur assénez qu’ils sont égaux alors que chaque jour ils font l’expérience du contraire. Ils ne peuvent que rejeter le triptyque « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Parce qu’ils se font avoir ?

Ils se font officiellement tromper par l’État ! Il faut revenir sur terre et arrêter d’imaginer la nation comme une sorte de foi qui vous irradie à la suite de l’apparition de la Vierge laïque. La nation est forgée par la somme des vies ordinaires des gens. On le pressentait mais, aujourd’hui, nos statistiques le prouvent.

Dans une étude des années 1960, des chercheurs présentent à des jeunes une histoire où le Président commet une infraction routière : seuls 26 % des Français pensent qu’un policier va le verbaliser, contre 41 % aux États-Unis… En France, on intègre très tôt la mécanique des privilèges ?

Les adolescents français sont peu nombreux à imaginer que la loi s’applique de la même manière à tous. C’est la permanence du modèle monarchique. Or, comment affirmer le principe de l’égalité en droits s’il y a des privilégiés ? Qui plus est, quand le plus grand des privilégiés est censé être le garant des institutions et de la devise républicaine. À l’adolescence, ces paradoxes prennent sens et se révèlent quelques années plus tard dans l’abstentionnisme et la méfiance envers les élites politiques.

Les expériences négatives des adolescents ont d’ailleurs un fort impact sur l’image qu’ils ont du président de la République. Vous montrez que même les contrôles de police sur les jeunes d’origine européenne ont divisé par deux leur soutien à Nicolas Sarkozy !

C’est l’illustration de la manière subjective dont les adolescents articulent ces contacts quotidiens et la façon dont ils envisagent le système politique.

97 % de ces contrôles n’ont pas de suites judiciaires. Vous démontrez que c’est principalement un rapport de soumission : c’est ce qui a autant d’impact ?

Les policiers disent eux-mêmes : « On veut que vous fassiez le canard », que vous baissiez les yeux. Le contrôle de police est un rapport de confrontation qui définit les bons et les mauvais Français, d’après les policiers. À l’occasion de ces contrôles, les jeunes ressentent de plein fouet ce choc entre le peuple d’État – ce qu’on voudrait qu’il soit – et la réalité de ce qu’ils aspirent à être.

La peur générée par ces contrôles joue-t-elle dans l’augmentation de phénomènes comme les refus d’obtempérer ?

Les expériences cumulées font qu’on anticipe la manière dont la prochaine fois va se passer. Forcément, lorsqu’on arrive avec des opinions négatives sur la police dans un contrôle, il y a plus de chances qu’il se passe mal. Et par ricochet, encore plus de chances de dégrader à la fois l’image du chef de l’État, la croyance dans l’utilité du vote, les opinions sur la laïcité, etc.

Vous dites que ces contrôles de police ne servent à rien pour la pratique policière, mais qu’en plus ils créent de la délinquance… Que voulez-vous dire ?

La recherche internationale a montré que les contrôles de police freinent les aspirations scolaires des adolescents, renforçant donc un facteur d’engagement dans la délinquance. S’applique aussi le phénomène de l’étiquetage social : si vous êtes considéré très jeune comme un délinquant, vous vous comportez comme un délinquant.

C’est surtout pour la France d’en bas que l’école ne tient pas ses promesses.

Enfin, les contrôles répétés sur les adolescents décrédibilisent les règles. Quand quelqu’un vous contrôle de façon agressive pour rien et de manière répétée, l’idée qu’il y a une loi et que celle-ci est bonne est dévalorisée. Les mauvaises pratiques policières sont corrosives pour l’État de droit et pour la démocratie. Ça fait beaucoup.

Comment l’État peut-il continuer à autant miner lui-même sa propre légitimité ?

À l’école, les effets sont mitigés : ils ne touchent que très peu les enfants des catégories socio-économiques supérieures. Quand on vient de la moitié supérieure blanche, l’école n’apporte et ne retire pas grand-chose. C’est surtout pour la France d’en bas que l’école ne tient pas ses promesses.

L’école n’est pas entièrement mauvaise : s’il y a réussite scolaire, elle apporte une capacité de trouver un emploi, d’autant qu’il y a plus de personnes scolarisées aujourd’hui qu’il y a trente ans, y compris dans les milieux modestes. Mais le bilan est très mitigé, et elle ne s’interroge pas sur ses pratiques et notamment sur ce phénomène de concentration ethnique minoritaire, compliqué à modifier.

En France, le ministre de l’Intérieur dit que la police n’est jamais à l’origine des problèmes.

Et du côté police ?

Le ministère de l’Intérieur est confronté à sa propre culture. Contre toute évidence et toutes les recherches sur le sujet, le contrôle est encore vu comme une activité de police très efficace. En France, le ministère ne cherche même pas à agir. À Londres, le nouveau patron de la police, nommé il y a deux mois, a déclaré que le racisme était intolérable et qu’il allait mettre dehors tous les policiers qui ne correspondent pas aux standards d’intégrité.

En France, le ministre de l’Intérieur dit que la police n’est jamais à l’origine des problèmes, que l’action de la police n’est pas violente. qu’elle n’est pas raciste. Pourquoi y aurait-il une politique pour résoudre un problème qui n’existe pas ?

On ne veut pas voir le coût social et humain des pratiques de police ?

La police ne veut pas considérer les effets négatifs de son action, alors qu’ils commencent à être bien connus et qu’ils s’appliquent à des Français à un âge déterminant. L’adolescence est une période pendant laquelle on se forge une idée du monde.

Mais la jeunesse ne remet-elle pas toujours en question l’ordre des adultes ?

Tocqueville a écrit : « Chaque génération est un peuple nouveau. » Aujourd’hui, on voit une nouvelle façon d’envisager l’État, la nationalité et la politique. Cette transformation se fait sous nos yeux. Ça nous bouscule. Il est certain que, face au métier de transmettre le savoir (l’école), qui est une forme de conservatisme, et celui de défendre l’ordre établi (la police), il y a nécessairement des tensions.

Une société sans tensions est une société morte. Mais l’enjeu des nations comme la nôtre, qui ne sont pas de nature ethnique, est de faire coexister sur un territoire différentes populations, croyances, etc. C’est le fondement du projet démocratique.

La « fabrique du non-citoyen » en chiffres

- 40 % des élèves français pensent qu’ils font l’objet d’un traitement inégal par l’école. De même pour la police.

-

Jusqu’à 90 % des bons élèves croient en l’utilité du vote, contre 60 % des mauvais élèves. Plus les résultats d’un élève sont jugés mauvais, moins il croit en l’utilité du vote.

-

Plus de 64,7 % des élèves se sentent français lorsque leur dernier contact avec la police est jugé juste. Quand celui-ci est jugé injuste, ils ne sont plus que 27,1 %.

-

Jusqu’à 85 % des bons élèves adhèrent aux principes de laïcité, contre 49,8 % pour les mauvais. Plus les résultats d’un élève sont jugés mauvais, moins il adhère aux principes de laïcité.

-

Quand le contact avec la police est bon, 80 % des élèves croient aux principes de laïcité et en l’utilité du vote. Quand celui-ci est mauvais, ce chiffre tombe à 62 % pour la laïcité, et 67,5 % pour le vote.

-

Pour 67 % des jeunes, la laïcité permet de vivre ensemble quelles que soient ses convictions. Pour 32,5 %, l’interdiction de porter des signes religieux à l’école est contraire à la liberté et à l’égalité. Pour 36,8 % elle est nécessaire à cette liberté. 28,5 % ne se prononcent pas.

Source : résultats d’enquêtes publiés dans La Nation inachevée de Sébastian Roché (éd. Grasset, 2020).

Pour aller plus loin…

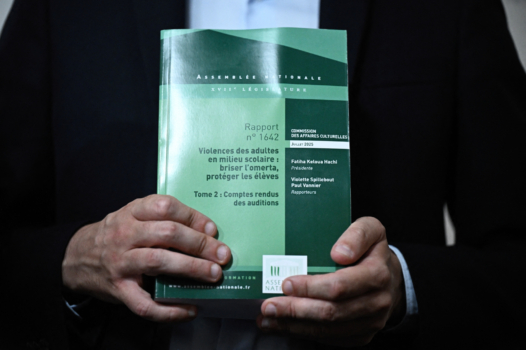

Commission d’enquête Bétharram : « L’État a cassé et sali des enfants par milliers »

« Noire, musulmane, fille d’ouvriers : c’est de là que j’ai écrit un dictionnaire du féminisme »

Snipers franco-israéliens : « Ce qui est effarant, c’est qu’ils revendiquent leurs crimes de guerre à Gaza »