« Le pain ressurgit toujours en période de crise »

L’historien Steven Kaplan, auteur de nombreux ouvrages sur le pain en France, appelle à suivre avec attention la crise inédite à laquelle les boulangers sont confrontés.

Éteindre le feu, le plus rapidement possible. Alors que les boulangers sont confrontés à une hausse foudroyante des prix de l’énergie, le gouvernement a tenté, cette semaine, de répondre à l’urgence. Mardi 3 janvier, Elisabeth Borne a annoncé que les boulangers pourront « demander le report du paiement de leurs impôts et des cotisations sociales ». Le surlendemain, Emmanuel Macron promettait, lui, la possibilité, pour les artisans et les TPE, de « renégocier » leurs « contrats excessifs » avec les fournisseurs d’électricité.

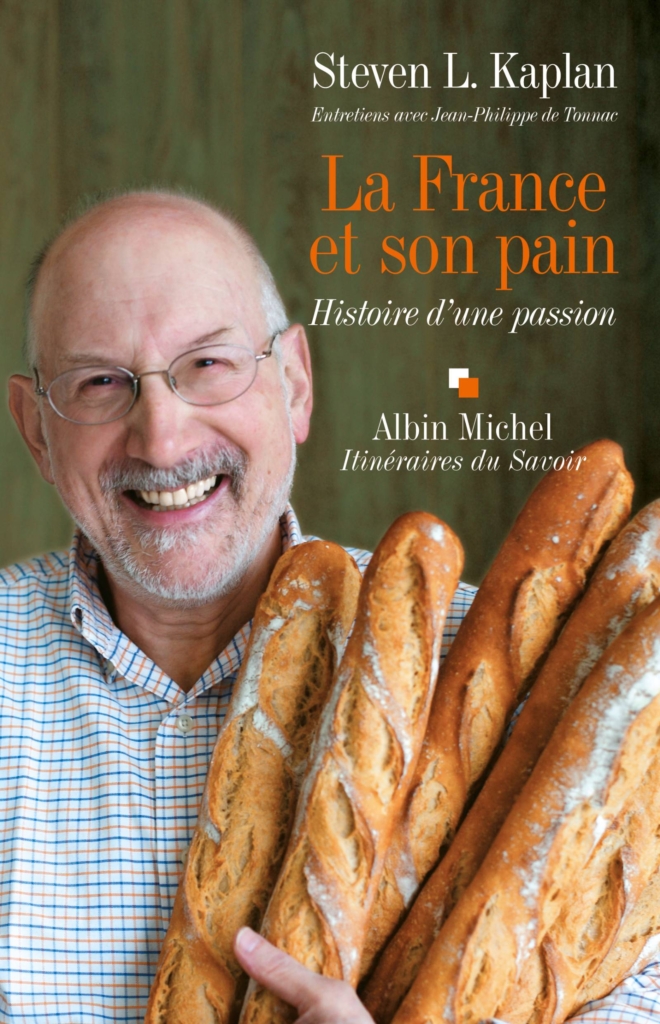

La macronie redoute que cette crise prenne de l’ampleur en pleine rentrée sociale contre la réforme des retraites. Les oppositions, elles, entendent bien soutenir ces artisans, souvent démunis face à des chaînes industrielles moins touchées par l’augmentation des tarifs. Auteur de nombreux livres sur l’histoire sociale du pain en France (Pour le pain, en 2020 ; La France et son pain : histoire d’une passion, en 2010…), Steven Kaplan constate un mouvement de révolte inédit.

La rapidité avec laquelle le gouvernement veut répondre aux alertes des boulangers souligne-t-elle la force symbolique du pain en France ?

Steven Kaplan : Tout à fait. Alors que le poids du pain dans le budget des Français est de plus en plus réduit, et ce dès la moitié du XXe siècle, sa place dans l’inconscient collectif demeure très important. Aujourd’hui, on estime la consommation quotidienne de pain à 75 grammes par personne. C’était 600 grammes en 1900, et 450 grammes en 1950.

Pourtant, il y a cette relation sensible, quasi mystique du peuple avec le pain, sans doute façonnée par les souvenirs enfouis des femmes de Paris qui, en octobre 1789, marchent sur Versailles et reviennent avec du pain.

Le pain cristallise une forme de sécurité élémentaire et alimentaire.

L’État apparaît comme le boulanger du dernier recours. Depuis, une forme de contrat social lie la population avec le pouvoir : « Moi, président, je vous garantis que vous n’aurez jamais faim et que le pain sera accessible, et vous, citoyens, vous acceptez l’impôt et serez bons. » L’État se sent obligé, non pas de venir en aide aux charcutiers ou aux restaurateurs, mais bien aux boulangers pour éviter, coûte que coûte, une augmentation du prix des baguettes.

Si, aujourd’hui, le pain s’éloigne des pratiques quotidiennes des Français, il ressurgit toujours en période de crise. Il cristallise une forme de sécurité élémentaire et alimentaire. Au plus fort de la pandémie, de nombreux foyers ont voulu, par exemple, produire leur propre pain. Alors même que les boulangeries étaient ouvertes.

Les précédentes crises liées au pain étaient-elles dues à une hausse des prix de l’énergie ?

Non, c’est assez inédit. Jusqu’en 1987, date à laquelle l’État a cessé d’encadrer le prix du pain, les tableaux des coûts que tenaient les préfets et que j’ai pu observer montrent que le prix de l’énergie n’évoluait pas beaucoup en comparaison avec celui de l’assurance ou du loyer.

Aussi parce que pendant très longtemps, les boulangers utilisaient différentes énergies. Nombre d’entre eux préféraient le bois pour cuire leur production, que ce soit en milieu rural comme dans certaines villes lorsqu’il s’agissait d’un argument marketing.

Pendant les années 1960, on cuisait le pain grâce au mazout, afin, disait-on à l’époque, de ne pas être dépendants des grèves des syndicalistes gaziers et électriciens. Les crises importantes sont surtout dû à des périodes de pénurie. En 1947, de nombreuses émeutes éclatent en France et rappellent celles qui précèdent la Révolution. Dans ce contexte de déficit de matières premières, l’État oblige les meuniers à diversifier la base de leur farine, provoquant parfois la colère des consommateurs.

Il faut bien comprendre l’état de paupérisation dans lequel sont plongés de nombreux boulangers.

Quoiqu’il en soit, le pouvoir veut toujours s’assurer qu’il y ait du pain dans le pays. Et quand il y a un rapport de force, les boulangers organisent rarement des mouvements sociaux. C’est aussi en cela que la situation actuelle est à suivre avec beaucoup d’attention. Le fait que des milliers de boulangers aient choisi de mener une action de protestation, le 23 janvier, est intéressant.

Pour vous, les réponses du gouvernement ne vont pas suffire à faire redescendre la pression ?

Non, car il y a un mouvement issu de la base qui est très puissant. Il déborde largement de l’assise syndicale. Les boulangers sont eux-aussi traversés par le même phénomène de mise à distance des instances représentatives qu’ont instauré les Gilets jaunes.

Aussi, il faut bien comprendre l’état de paupérisation dans lequel sont plongés de nombreux boulangers. Certains m’ont dit avoir vu leur facture d’énergie dépasser les 2 000 euros, alors que leur chiffre d’affaire mensuel ne dépasse pas les 5 000 euros. Des factures ont augmenté de 200, 300 %. Face à cette crise, les boulangeries industrielles sont moins impactées car elles peuvent organiser des économies d’échelle et jouissent de portefeuilles plus importants avec des contrats très favorables.

Le gouvernement pourrait faire le choix de privilégier ces filières comme l’ont fait l’Angleterre ou l’Allemagne. Mais la force symbolique du pain en France est telle qu’une décision de cet ordre pourrait se révéler particulièrement dangereuse politiquement.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Municipales : découvrez si votre commune respecte les quotas de logements sociaux

25 ans de loi SRU : logement social, le grand abandon

« La loi SRU n’a pas eu d’effet sur la ségrégation urbaine »