Musulmans français, l’ethnicisation par la religion

Sociologue, Marie-Claire Willems s’interroge dans un essai fouillé et rigoureux sur l’identité musulmane dans la société française aujourd’hui. En montrant combien il est complexe de s’en détacher, telle une assignation d’origine ethnique. Et non une croyance religieuse.

dans l’hebdo N° 1742 Acheter ce numéro

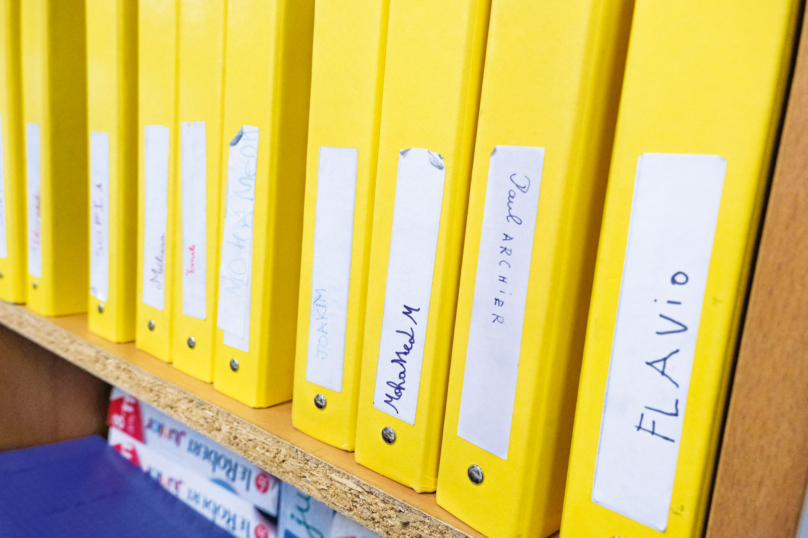

© Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP.

L’autrice de cet essai, Marie-Claire Willems, sociologue à Paris-Nanterre, fut jadis éducatrice spécialisée à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Elle se souvient d’un jour où elle dut présenter un jeune, Djamel, accompagné de sa mère, à la directrice de la Maison d’enfants à caractère social.

Alors que son « rapport social » ne mentionnait aucune appartenance religieuse de Djamel ni même aucune origine, cette responsable de la structure, rencontrant l’adolescent pour la toute première fois, crut utile de préciser d’emblée – devant sa mère – que « le jeûne du mois de ramadan [était] toléré dans l’institution (bien qu’elle ne le conseill[ait] pas aux moins de quatorze ans), que les prières s’effectu[ai]ent dans les chambres et, pour finir, que se vêtir en djellaba [était] interdit dans les couloirs de l’établissement ou autres pièces communes ».

La future sociologue remarqua ainsi combien les simples noms et prénoms de ce jeune homme et de sa mère avaient suffi pour que la directrice projetât sur cette famille « ses propres représentations de l’islam et des musulmans ».

Marie-Claire Willems remarque aussi un « autre détail » qui la concerne, elle, l’éducatrice spécialisée : d’emblée, « la directrice ne me catégorise pas comme musulmane ». Avant de relever encore cette phrase de la directrice, a priori banale : « “C’est comme ça chez vous”, alors qu’elle s’adresse à Djamel et sa mère. »

Cette anecdote, si significative, pose en fait les questions suivantes. Qui, en France, est musulman ? Qu’est-ce qu’y être musulman ?

Qui, en France, est musulman ? Qu’est-ce qu’y être musulman ?

C’est tout l’intérêt de cette recherche de sociologie que de se demander si, oui ou non, l’identité musulmane se résume à une « assignation » ou bien correspond, comme pour d’autres croyances religieuses, seulement à une foi et/ou une pratique cultuelle. Et l’auteure de souligner « la cacophonie omniprésente » en France sur un tel sujet !

Dialectique colonialeCar on parle surtout d’une

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Le drapeau, projection de l’individu social

Oleksandra Matviichuk : « Poutine voit l’Ukraine comme un pont vers l’Europe »

L’hystérie, symptôme… des violences masculines