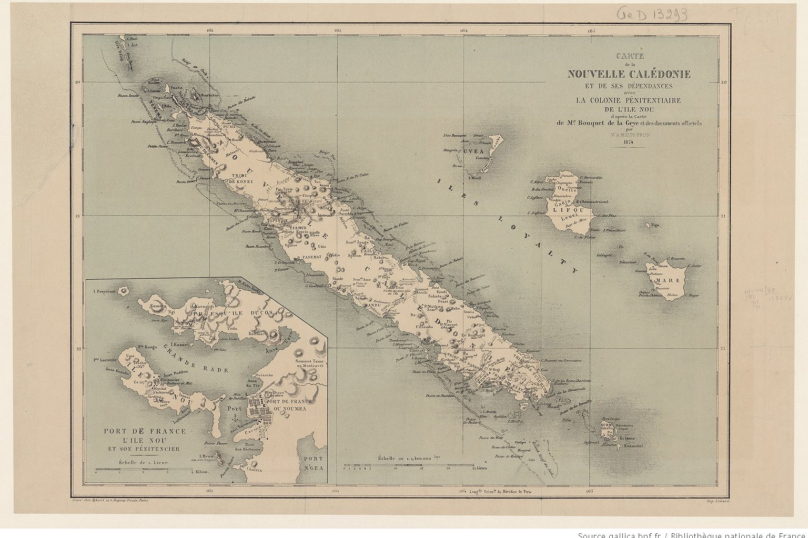

Le présent colonial de la France

Des délégations des indépendantistes et anti-indépendantistes venues de Kanaky/Nouvelle-Calédonie (KNC) ont été reçues à Matignon et Place Beauvau. Les accords organisant la transition en vue d’une pleine souveraineté du peuple kanak sont menacés d’échec.

dans l’hebdo N° 1755 Acheter ce numéro

© Gallica.

En marge de l’indignation légitime qui agite les rues et les campagnes françaises depuis des semaines, un événement important est passé inaperçu. Du 11 au 14 avril, les délégations des indépendantistes et anti-indépendantistes venues de Kanaky/Nouvelle-Calédonie (KNC) ont été reçues séparément à Matignon puis Place Beauvau.

Plus d’un an après un dernier référendum d’autodétermination caricatural, 96 % en faveur de la souveraineté française pour près de 60 % d’abstention en réponse à l’appel au boycott du FLNKS, les forces en présence se jaugent. Les accords qui organisent la transition en vue d’une pleine souveraineté du peuple kanak, reconnu par l’ONU comme peuple autochtone à décoloniser, sont menacés d’échec.

Le refus de se parler résulte de l’asymétrie qui contrecarre ce qui devait être un processus de décolonisation réussi, aux antipodes de l’acharnement militaire qui a ensanglanté les luttes indépendantistes en Indochine et en Afrique, toutes combattues par le pouvoir colonial français. Il semble que celui-ci reste enraciné au plus profond de la matrice étatique française et qu’il continue d’en orienter les objectifs.

Loin de toute position d’arbitre, l’État défend ses intérêts avant tout. Ceux d’un pouvoir colonial bien présent.

À l’exception de rares responsables convaincus qu’il faut réussir en KNC ce qui a été un échec en Algérie, la duplicité des acteurs à la manœuvre les conduit à répéter les mêmes erreurs. À commencer par l’arrogance avec laquelle la France considère la présence depuis 3 000 ans des Kanak sur ce confetti du Pacifique Sud, quantité négligeable au regard de ses intérêts militaires, pour laver l’affront de l’Aukus (1) ; extractiviste, pour garder la main sur le nickel, atout d’une transition énergétique encore poussive et toujours différée ; et enfin, surtout, pour flatter son tropisme impérial en restant présente partout dans le monde.

Accord de coopération militaire tripartite formé par l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, visant à contrer la puissance chinoise dans l’Indo-Pacifique.

De fait, la biopolitique de la mise en minorité des Kanak par l’État français est une réussite absolue : entreprise dès les années 1960, elle a usé de tous les stratagèmes. Alors qu’en France l’immigration est de plus en plus en butte à un racisme systémique, elle était fortement encouragée là-bas, qu’elle vienne des Antilles, d’Algérie, que quittent les pieds-noirs, ou surtout d’Europe et de France.

Ce processus trouve son point culminant dans une promotion débridée d’un métissage étroitement surveillé, faisant du corps des femmes un enjeu d’appropriation, parfaite expression du patriarcat. La France a donc le vent en poupe pour parachever ce qu’elle a commencé un 24 septembre 1853. Le succès sera total et funeste si, au terme de ses manigances, le gouvernement actuel constitutionnalise sa seule volonté en arguant que la page des accords est tournée, alors qu’il la déchire.

C’est ce à quoi s’emploient sans relâche un certain ministre de l’Intérieur et sa secrétaire d’État à la Citoyenneté, qui n’en est pas à un conflit d’intérêts près, puisqu’elle préside « en même temps » la province sud de l’archipel, la plus riche, la plus métissée et la plus loyaliste. Loin de toute position d’arbitre, l’État défend ses intérêts avant tout. Ceux d’un pouvoir colonial bien présent.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »

Gisèle Pelicot, le déni dans la joie

« Des intellectuels dits de gauche n’ont pas eu un regard pour la souffrance palestinienne »