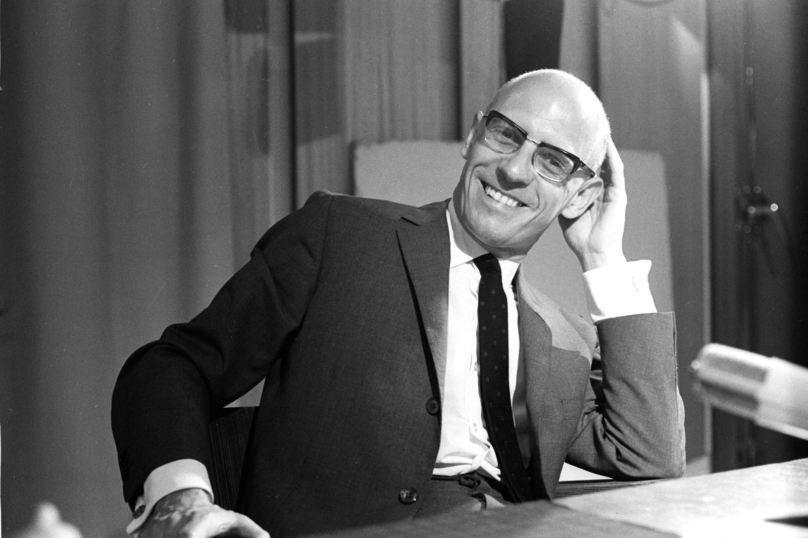

Foucault, diagnostiquer l’ordre des discours présents

Surprise enthousiasmante, paraît un livre inédit retrouvé dans les archives du philosophe désormais à la BNF. Analysant le « discours philosophique », il documente l’évolution de sa pensée, tel un lien entre Les Mots et les Choses et L’Archéologie du savoir.

dans l’hebdo N° 1760 Acheter ce numéro

Le Discours philosophique, Michel Foucault, édité par Orazio Irrera et Daniele Lorenzini, EHESS/Gallimard/Seuil, 320 pages, 24 euros.

Nous sommes en 1966. Michel Foucault vient de publier l’un de ses livres les plus importants, Les Mots et les Choses (Gallimard), œuvre majeure de l’« aventure structurale » qui alimente les débats intellectuels de l’époque et qui, en dépit de sa complexité, rencontre un succès inattendu auprès des lecteurs. Nombre d’entre eux n’oublieront pas l’extraordinaire analyse, en introduction, que le philosophe construit à partir du tableau des Ménines de Velázquez (exposé au Prado, à Madrid), allégorie de la « représentation de la représentation classique », et donc de la démarche des sciences humaines pour lui.

Alors que les polémiques s’enchaînent autour de ce livre explorant « l’archéologie des sciences humaines », Foucault se met donc à travailler sur les spécificités du discours, particulier s’il en est, de la philosophie. À la mi-juillet 1966, il rejoint ses terres poitevines d’origine et rédige jusqu’aux premiers jours de septembre pas moins de 209 feuillets manuscrits, recto verso, consacrés au « discours philosophique ». Un nouvel exemple de sa formidable puissance de travail.

C’est donc un ouvrage a priori achevé, très construit, que son auteur décide pourtant in fine de ne pas publier. Ses raisons demeurent inconnues. Le manuscrit restera des décennies durant dans l’une des 110 boîtes d’archives du philosophe déposées à la Bibliothèque nationale de France par Daniel Defert, son compagnon, lui-même récemment décédé.

Cette boîte était supposée ne contenir que les notes préparatoires des cours que Foucault allait dispenser à l’université de Tunis durant les deux années suivantes. Passons sur l’indication écrite de sa main avant sa mort : « Pas de publications posthumes ». Les archives du philosophe semblent en effet comporter quelques trésors dont l’histoire de la philosophie, ou plutôt la philosophie elle-même, ne saurait désormais se priver.

Éclairage essentiel

Ce texte offre en effet un éclairage essentiel sur l’élaboration et l’évolution de la pensée foucaldienne. Il éclaire la préparation de son prochain grand ouvrage, l’exigeant L’Archéologie du savoir (Gallimard, 1969). Mais, surtout, cette étude consacrée au « discours philosophique » pourrait être considérée comme une étape de sa réflexion sur ce qui constituera l’un des concepts clés de son enseignement au Collège de France – où il sera élu quatre ans plus tard. Sa leçon inaugurale dans cette prestigieuse institution, le 2 décembre 1970, ne s’intitulera-t-elle pas « L’ordre du discours » (Gallimard, 1971) ?

À l’été 1966, Foucault vient de demander son détachement de l’université de Clermont-Ferrand – où il enseignait la psychologie – pour celle de Tunis et, pour la première fois de sa vie, y occuper une chaire de philosophie. Il s’attelle donc dans ce volume à répondre à la question « Qu’est-ce que la philosophie ? », en s’attachant d’abord à la question de ses « discours », signe sans aucun doute de la prégnance du structuralisme dans son approche.

« L’inquiétude de l’histoire »

Comme le soulignent les deux chercheurs qui ont veillé à l’édition de ce texte fondamental, Foucault y apporte une approche « résolument originale : la philosophie est un discours spécifique et historiquement déterminé, caractérisé par des fonctions particulières que la méthode archéologique se propose d’étudier ». Mais, outre qu’il travaille à cette « historicisation du statut discursif » de sa discipline (grâce à son acception de l’« archéologie »), ce nouveau texte détaille le « rôle principal que Foucault attribue à la philosophie contemporaine telle qu’il entend la pratiquer : le diagnostic du présent ». Mieux encore, celui de diagnostiquer les discours de « son maintenant ».

On retrouve cependant toujours chez lui ce que l’un de ses meilleurs spécialistes français contemporains, le philosophe Mathieu Potte-Bonneville, avait appelé « l’inquiétude de l’histoire (2) ». Faisant certainement sienne l’affirmation de nombre d’historiens de la philosophie voulant que l’histoire de la philosophie fasse pleinement partie de la philosophie, la démarche archéologique de l’auteur de Les Mots et les Choses ouvre elle aussi « une dimension historique au sein même du discours philosophique ». Ce discours spécifique, souvent complexe, qui œuvre au décryptage des discours de notre présent, et à leur « mise en ordre ».

Michel Foucault. L’inquiétude de l’histoire, Mathieu Potte-Bonneville, PUF, 2004.

Les autres livres de la semaine

Clément Méric, une vie, des luttes collectif, Libertalia, 240 pages, 10 euros.

Il y a dix ans, le 5 juin 2013, Clément Méric, syndicaliste et antifasciste d’à peine 18 ans, était assassiné par des néonazis dans les rues de Paris. Alors qu’un week-end international antifasciste d’hommage est prévu, les éditions Libertalia publient un ouvrage qui retrace la vie de ce militant engagé, ses luttes, les circonstances de sa mort et son héritage. S’il dresse le portrait de ses assassins, il ne s’agit pas d’un ouvrage sur la violence de l’extrême droite, mais d’un témoignage collectif d’un épisode de cette violence. Un livre profondément émouvant, documenté, qui rappelle la nécessité absolue du combat antifasciste dans le contexte politique actuel.

Le Neutre. Cours au Collège de France (1978), Roland Barthes, Seuil, 464 pages, 28 euros.

S’il y a un concept dans l’œuvre de l’auteur des merveilleux Fragments d’un discours amoureux, c’est bien celui de « neutre », rompant avec les oppositions binaires féminin/masculin ou singulier/pluriel… Ces cours de Barthes au Collège de France en 1978 constituent une étape dans le travail du sémiologue, reprenant un concept de linguistique – déjà presque post-structurale – qu’il avait forgé dès 1947 dans un article de Combat (avant de former un essai en 1953 au Seuil) : Le Degré zéro de l’écriture. Précédemment publiés à partir de notes préparatoires, les textes de ces treize séances se fondent sur les enregistrements des cours. Un ouvrage majeur.

Siegfried Kracauer. Une biographie, Jörg Später, traduit de l’allemand par Régis Gaspaillard, préface de Johann Chapoutot, Ithaque, 564 pages, 36 euros.

Parfois désigné comme « l’autre Benjamin », Siegfried Kracauer est un intellectuel juif majeur de la république de Weimar, architecte, journaliste et philosophe inspirateur de l’école de Francfort sur la culture populaire. Cible constante de la détestation des nazis. Il se réfugia en France puis, heureusement, aux États-Unis (où Adorno et Horkheimer soutinrent bien peu l’exilé désargenté à son arrivée). Il parvint à y redevenir cet écrivain « fin observateur de la modernité ». Après plusieurs ouvrages sur son legs important (notamment un beau livre d’Enzo Traverso à La Découverte en 2006), cette biographie passionnante retrace son parcours avec exhaustivité et rigueur.

Pour aller plus loin…

Zinée : « Faire de la musique, c’est politique »

Marguerite Durand, itinéraire d’une frondeuse

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »