Manifester la peur au ventre

Pour certains commentateurs, les manifestations sont le signe tangible et indiscutable que nous sommes, en France, en démocratie. Mais comment qualifier un régime où la liberté de manifester se paye d’une peur au ventre ?

dans l’hebdo N° 1758 Acheter ce numéro

© Lily Chavance

La vieille militante battant le pavé que je suis se surprend à ressentir la peur face au déchaînement de violence des policiers pendant les manifestations. Insidieusement et de plus en plus ouvertement, les politiques sécuritaires, judiciaires et répressives grignotent pan après pan la liberté de circuler, de s’exprimer et de faire collectif. Manifester en France est devenu dangereux.

L’arsenal des techniques « traditionnelles » de « sécurisation » est en soi terrifiant, mais avec les armes de guerre que sont les grenades, les LBD et le produit de marquage codé utilisé à Sainte-Soline, un cap est franchi dans les actes de violence cherchant à semer la panique. Et j’ai peur pour tous ces jeunes autour de moi qui inaugurent leur vie militante dans un tel climat de répression.

J’ai peur pour tous ces jeunes autour de moi qui inaugurent leur vie militante dans un tel climat de répression.

Cette peur, comparée à la terreur que vivent nos sœurs ukrainiennes, maliennes, iraniennes, comoriennes et les Afghanes manifestant le poing levé dans les rues de Kaboul, le 29 avril dernier, est dérisoire. Aucune comparaison possible avec les affres subies par celles empêchées d’étudier, de parler, de circuler librement, de protéger leur intégrité physique et leur libre arbitre.

Désormais, à chaque manifestation, je les embarque, tel un hologramme collectif, pour déchirer d’un même cri de colère rageuse le plan-plan des revendications bien huilées. Et l’hologramme se fait corps en lutte ; les mortes de peur deviennent guérillères (1) qui tuent avec les mots, puis, de guerre lasse, prennent les armes.

Les Guérillères, Monique Wittig, Minuit, 1969.

Elles sont devenues combattantes et leur peur est recyclée en courage face à un appareil répressif qui se réclame du monopole de la violence légitime comme d’un permis de mutiler, d’éborgner, voire de tuer. Et il faudrait en outre s’estimer heureux. Le club des optimistes invétérés, commentateurs prolixes des régimes politiques dans le monde, rappelle que manifester collectivement dans la rue est bien le signe tangible et indiscutable que nous sommes, en France, en démocratie.

Oui, mais quelle démocratie ? Comment qualifier un régime où la liberté de manifester se paye d’une peur au ventre, où la Ligue des droits de l’Homme, historiquement vent debout contre les atteintes à l’État de droit, est remise en cause par le ministre de l’Intérieur relayé par la Première ministre, où les droits fondamentaux des étrangers sont bafoués, où le profilage racial et le ciblage policier des banlieues tiennent lieu de politique de proximité ?

Il faudrait certes convoquer les meilleur·es spécialistes en science du politique pour qualifier une démocratie amputée de son demos. Écrire que notre régime démocratique a du plomb dans l’aile, qu’il s’est déjà engagé sur la pente des démocraties illibérales est peut-être sujet à discussion scientifique ; c’est pourtant ce que l’on ressent de jour en jour avec ces mises en garde à vue incessantes, et on le fait savoir à coups de casseroles et de sifflets qui transforment la peur en un charivari contre les puissants.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Gisèle Pelicot, le déni dans la joie

« Des intellectuels dits de gauche n’ont pas eu un regard pour la souffrance palestinienne »

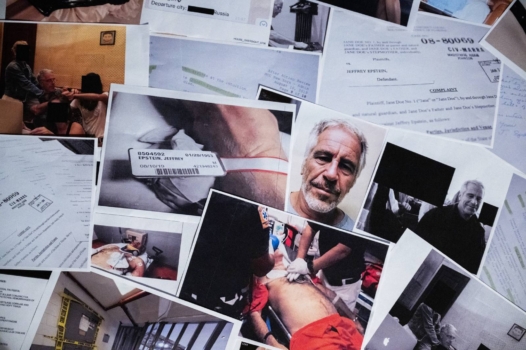

Affaire Epstein : le trop-plein du trauma