Juger la mort des mineurs de fond

Dans un ouvrage qui est aussi un véritable livre d’art, l’historien Philippe Artières revient sur le procès militant qui a suivi l’accident de la mine de Fouquières-lès-Lens, en 1970, ayant coûté la vie à seize travailleurs.

dans l’hebdo N° 1761 Acheter ce numéro

La Mine en procès. Fouquières lès-Lens, 1970, Philippe Artières, avec les contributions d’Éric de Chassey, Michelle Zancarini-Fournel et un entretien avec Bernard Leroy, Anamosa, 256 pages, 26 euros.

« La catastrophe déclenche une sensation de hors-temps, renvoyant à la mythologie, celle qui énonce que la terre a été volée par les hommes aux dieux et que le monde sous-terrain appartient aux dieux, aux dieux infernaux, les accidents apparaissant comme une vengeance du ciel contre les hommes qui veulent percer son secret. Plus prosaïquement, c’est un drame qui hante la vie collective dès le XIXe siècle. » Le monde de la mine et des mineurs, qui permit la révolution industrielle en France et exista pendant près de deux siècles, fut sans cesse secoué par des séries d’accidents, des effondrements et surtout les terribles coups de grisou. Les morts se comptent souvent par dizaines, parfois par centaines, voire milliers, et frappent à l’aveugle, endeuillant des villes ou des régions entières. Sans oublier la silicose, cette maladie respiratoire des hommes « au fond », accentuée avec le temps par la mécanisation, qui produit plus de poussières toxiques.

Le 4 février 1970, vers 7 heures du matin, peu après l’embauche, une explosion a lieu à 600 mètres de profondeur, dans la fosse 6, chantier Albert 462, à Fouquières-lès-Lens, entraînant la mort de seize mineurs et en blessant grièvement quinze autres.« Cet accident est sans commune mesure pour le nombre de ses victimes avec celui de Courrières (1 099 morts), soixante-quatre ans plus tôt, ni avec celui de Liévin (41 morts) quatre ans plus tard. […] Dans ces années, le nombre de morts lors d’accidents individuels ou collectifs atteint le chiffre très élevé de près de 55 à 90 mineurs par an. »

Mais la caractéristique de ce coup de grisou meurtrier est qu’il ne reste pas confiné aux pages des faits divers des journaux de l’époque, au lendemain de Mai 68, et se voit alors dénoncé par les « maos » de la Gauche prolétarienne (GP), les militants syndicaux et autres intellectuels sympathisants. C’est tout l’objet de cet ouvrage, coordonné par l’historien Philippe Artières, que de revenir sur cette mobilisation collective qui voit la tenue d’un « tribunal populaire », présidé par Jean-Paul Sartre, à Lens à la fin de l’année 1970, pour « juger » le patronat minier des Houillères.

Salariés mineurs, rescapés, syndicalistes, intellectuels, membres de la GP, mais aussi médecins et élèves ingénieurs de l’École des mines (prestigieuse institution d’enseignement supérieur formant alors les cadres des Houillères et des Charbonnages de France, qui gèrent la production nationale de charbon), s’investissent dans cette initiative militante, largement suivie partout dans le pays.

Mobilisation protéiforme

Après les mobilisations de la fin du XIXe siècle et jusqu’à l’héroïque « grande grève patriotique » de mai-juin 1941 contre l’occupation nazie, puis les grèves « insurrectionnelles » de 1947-1948 sous l’impulsion de la CGT, du PCF, mais aussi de militants trotskistes et des chrétiens de la CFTC, très durement réprimées, « les mineurs passent du statut de “martyrs” de la classe ouvrière à celui de héros de la France qui se reconstruit » dans les années 1950. Or, avec la catastrophe meurtrière de Fouquières-lès-Lens du 4 février 1970, les militants de gauche et leurs relais dans les milieux intellectuels, artistiques ou scientifiques décident de « juger » les Houillères pour mieux dénoncer la condition des mineurs, revers de l’enrichissement de la France de l’époque.

Les mineurs passent du statut de “martyrs” de la classe ouvrière à celui de héros de la France qui se reconstruit.

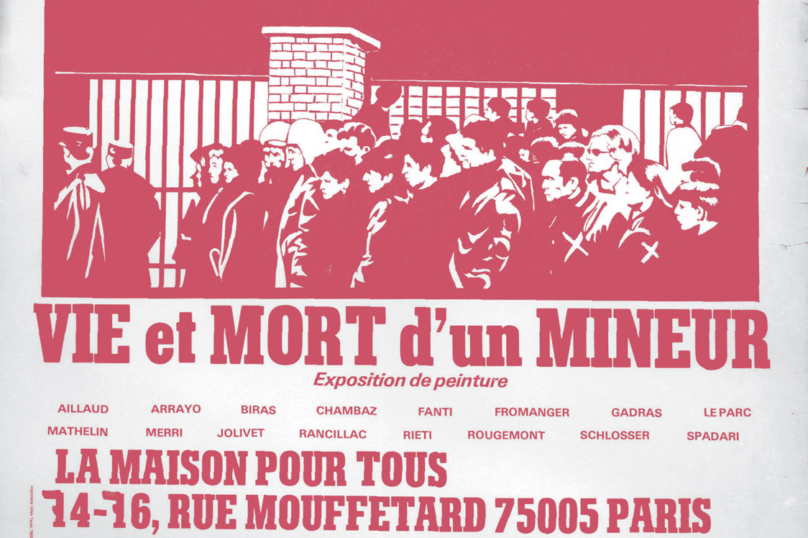

Ce volume rend compte de cette mobilisation protéiforme, mêlant archives personnelles, photos, affiches, témoignages, mais aussi reproductions d’œuvres d’artistes qui, comme Gérard Fromanger ou Gilles Aillaud, les vendent alors au profit des familles des victimes. Ou cet album-photos poignant, « journal d’une veuve de mineur », qui retrace la – trop courte – vie d’un couple frappé par la tragédie du grisou.

Par sa mise en page soignée, l’ouvrage est lui-même une sorte de beau-livre du militantisme contre l’exploitation de ces hommes qui, chaque jour, risquaient leur vie à des centaines de mètres sous terre. Il narre aussi cette époque où artistes, scientifiques, intellectuels et militants, se mobilisaient sans hésiter en faveur du monde du travail. Celui-là même que la réforme des retraites actuelle va continuer de martyriser, pour mieux préserver les profits de la classe dominante.

Les autres livres de la semaine

Les Juifs, la mémoire et le présent, Pierre Vidal-Naquet, Les Belles Lettres, coll. « Le goût de l’Histoire », 600 pages, 16,50 euros

Face aux dérives autoritaristes d’une partie de la communauté juive concernant l’État d’Israël et les Palestiniens, on ne peut que rester admiratif devant la rigueur intellectuelle de Pierre Vidal-Naquet. Dans ce recueil de textes (paru d’abord en 1991 à La Découverte) qui restent d’une étonnante actualité, l’historien de l’Antiquité qu’il était s’interroge sur quantité d’épisodes de l’histoire juive, de « Flavius Josèphe et Massada » à l’affaire Dreyfus, de l’Occupation et « le défi de la Shoah à l’histoire » jusqu’au procès Barbie puis aux négationnistes. Mais, surtout, il dénonce le traitement des Palestiniens par Israël, notamment dans un texte étonnamment précurseur de 1977, intitulé « Israël et la torture ».

L’État de l’exil. Israël, les juifs, l’Europe, Danny Trom, PUF, 288 pages, 18 euros.

Israël est lacéré par des oppositions profondes au sein de sa population concernant la nature de son identité, et cette question est restée sans réponse depuis sa naissance en 1948, comme l’atteste l’échec depuis lors de promulguer une Constitution. Directeur de recherches au CNRS, Danny Trom rappelle combien cet État « fut improvisé, bricolé alors à la hâte », non pas comme État-nation des juifs mais État « pour les juifs », en une « forme ajustée à la condition exilique ». « Édifié comme un État-refuge », Israël est donc bien « l’État de l’exil ». Un ouvrage important après toutes les manifestations en défense de l’indépendance du pouvoir judiciaire israélien.

À la découverte des Étrusques, Marie-Laurence Haack, La Découverte poche, 408 pages, 14,50 euros.

Il suffit d’aller à Populonia, cité longiligne dominant le magnifique golfe de Baratti, au sud de la province de Livourne, en Italie, pour s’en persuader : on dit en Toscane que les Étrusques s’installaient toujours dans de beaux endroits. Au-delà des mythes romantiques, Populonia était aussi, nous raconte l’historienne Marie-Laurence Haack, éminente spécialiste de cette civilisation du centre de la péninsule italienne ayant précédé les Romains, « la Ruhr des Étrusques », riche et industrieuse grâce à sa métallurgie. Mais ce formidable panorama des Étrusques tempère aussi quelques-uns des mythes sur cette civilisation qui, certes plus progressiste sur la place des femmes, par exemple, n’en était pas moins « une société inégalitaire ». Un ouvrage enchanteur, à emporter cet été !

Pour aller plus loin…

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »

Accélérationnisme : comment l’extrême droite engage une course à la guerre raciale

Sarah Durocher : « Il y a une stratégie mondiale concernant l’attaque des droits sexuels et reproductifs »