Réarmer la bataille culturelle avec Gramsci

En voulant imposer Geoffroy Lejeune – viré de Valeurs actuelles pour l’avoir « zemmourisé » – à la tête du Journal du dimanche, le milliardaire catholique intégriste Vincent Bolloré mène une véritable « bataille culturelle ». La récente biographie d’Antonio Gramsci, qui a théorisé ce concept, offre des armes idéologiques pour combattre cette contre-offensive réactionnaire.

dans l’hebdo N° 1765 Acheter ce numéro

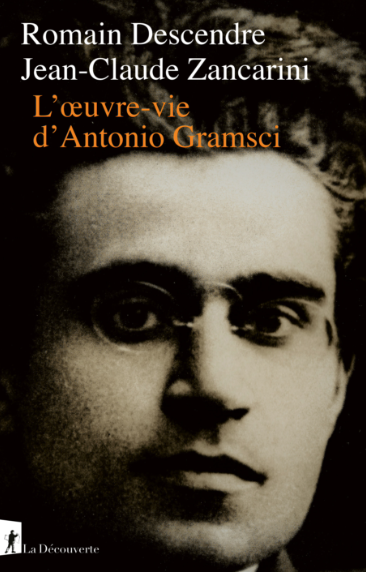

© DR

L’œuvre-vie d’Antonio Gramsci, Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini, La Découverte, 576 pages, 27 euros.

Ainsi, Vincent Bolloré, qui s’apprête à prendre le contrôle du Journal du dimanche (JDD), a décidé d’en faire, après CNews et Europe 1, son nouvel organe du racisme zemmourien, en nommant à sa tête Geoffroy Lejeune, connu pour avoir fait condamner son ancien journal, Valeurs actuelles, pour « injure raciale ». Milliardaire catholique intégriste, Bolloré poursuit son offensive médiatico-financière, idéologique et culturelle en faveur d’une ligne réactionnaire, xénophobe et, bien sûr, néolibérale – sachant où sont ses intérêts de patron. Lejeune va-t-il, malgré la grève de 98 % des personnels du JDD depuis plus de deux semaines, devenir le servile idiot utile de ce chef d’entreprise qui défriche les forêts en Afrique, y accapare les services publics de transports (comme au Cameroun) et s’emploie à créer un groupe médiatique de droite extrême, avec la mise en avant des « lumières » 2.0, à l’instar des Cyril Hanouna et autre Christine Kelly ?

Comme dans toutes les guerres, des victoires succèdent aux défaites. Durant toute l’après-Seconde Guerre mondiale, plus encore au cours des années 1960 et 1970, la « bataille culturelle », théorisée par Antonio Gramsci (1), était largement dominée par la gauche, marxiste ou non. Ce long combat intellectuel, qui voit un courant de pensée devenir largement dominant dans l’opinion et les débats intellectuels, même au-delà des seules frontières nationales, fut jusque dans les années 1980 remporté par le camp progressiste.

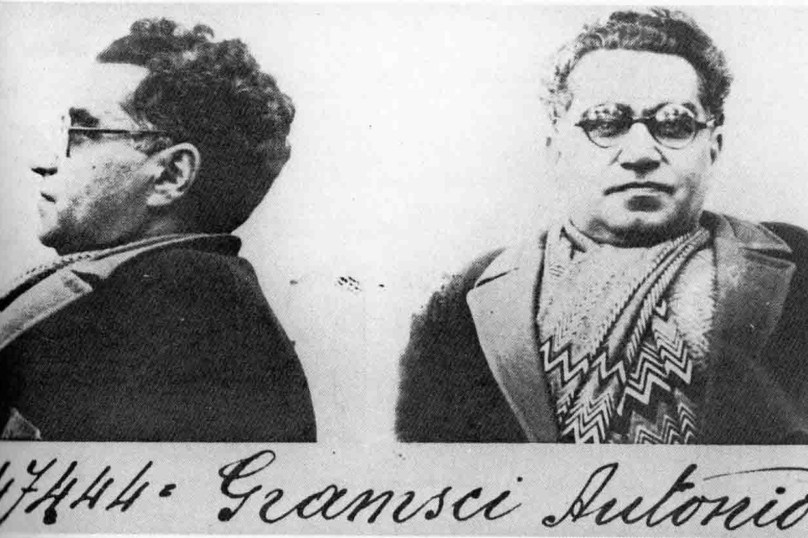

Fondateur du Parti communiste italien (PCI) en 1921 et philosophe de premier plan, il écrit Cahiers de prison au cours de sa longue incarcération par le régime fasciste de Mussolini.

Mais les nostalgiques des totalitarismes d’extrême droite des années 1930, soutenant leurs héritiers franquistes, salazaristes ou les colonels en Grèce, sans oublier les dictatures d’Amérique latine, se réapproprièrent vite le combat culturel. À l’instar du Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne (Grece), qui relevait d’un suprémacisme blanc avant l’heure et de la « nouvelle droite » emmenée par l’intellectuel d’extrême droite Alain de Benoist qui, dans les années 1970, appelait déjà ses petits camarades fachos à lire le communiste Gramsci.

Infatigable lecteur et collectionneur de livres de tous horizons (il en posséderait des dizaines de milliers), mais aussi créateur de revues théoriques de bonne tenue, comme Éléments, Alain de Benoist leur expliquait que la ligne à suivre pour faire gagner leurs idées consistait à mener la lutte dans le domaine culturel et idéologique – bien plus utile, selon lui, que d’aller faire le coup de poing contre les groupuscules gauchistes. Il l’avait pourtant lui-même fait au sein d’Occident dans les années 1960, aux côtés de Patrick Devedjian, Gérard Longuet, Alain Madelin ou Xavier Raufer.

L’on assiste aujourd’hui à ce paradoxe immense – du type de ceux qui ont toujours plu à l’extrême droite, prompte à brouiller les cartes idéologiques – de voir ladite « bataille culturelle » ou linguistique, conceptualisée par Gramsci, en voie d’être remportée par les héritiers politiques de ceux qui l’ont laissé crever comme un chien dans son cachot. Ils estiment cyniquement pouvoir exploiter sa pensée, bien pauvres qu’ils sont en penseurs ou en théoriciens. Ils ont donc fait leur la « leçon » de Gramsci, prêts à conquérir d’abord les esprits, avant d’espérer s’emparer du pouvoir.

Faire de la linguistique « une arme »

Pour comprendre et évidemment contrecarrer ces funestes desseins, il est donc important de connaître Gramsci et de revenir à l’analyse de ses écrits et du formidable enseignement politique qu’il livra du fond de sa prison. Il bénéficia pour cela de la complicité de sa sœur qui, autorisée à lui rendre visite, parvint à sortir ses Cahiers de prison – progressivement et d’abord publiés en Italie, après la Seconde Guerre mondiale. Bien au-delà du récit de cette entreprise qui permit de sauver l’une des œuvres de philosophie politique les plus importantes du XXe siècle, la biographie de cette « œuvre-vie d’Antonio Gramsci » que publient aujourd’hui Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini, tous deux enseignants et chercheurs italianistes à l’École normale supérieure de Lyon, explore au plus près l’intensité et la force de la réflexion du principal fondateur du Parti communiste italien.

Celui-ci est convaincu qu’il faut avant tout battre l’adversaire de classe sur le terrain des idées et de la culture. Terrain où la lutte se doit de conquérir, voire d’imposer, une véritable « hégémonie ». Hégémonie culturelle, idéologique, linguistique surtout, pour forcer l’adversaire à descendre sur son propre terrain, en lui imposant son langage. Gramsci s’interroge sur la défaite du mouvement ouvrier italien et des « groupes subalternes » qui advint juste après la Première Guerre mondiale, suivie bientôt par la terreur des « chemises noires ». Ces squadre ou équipes de brutes fascistes terrorisèrent tout le pays, jusqu’à leur Marche sur Rome, fin 1922, qui porta Mussolini au pouvoir, appelé par une monarchie-croupion. Cette interrogation le hantera durant les premières années de son incarcération par le régime mussolinien (arrêté en 1926, il meurt en prison en 1937).

Mais, comme le montrent les auteurs, Gramsci n’a pas « inventé » le concept d’hégémonie culturelle, d’autres l’ayant théorisé avant lui. Il appelle en revanche à faire de la linguistique « une arme » et souligne l’importance du langage et de la sémantique lorsqu’elle est directement liée à une question de classe. Passionnant et très complet, cet épais volume biographique pointe ainsi l’une des faiblesses d’une bonne partie de la gauche aujourd’hui : avoir délaissé la question des classes sociales dans la majeure partie de ses discours. Tandis que l’extrême droite sait jouer, elle, d’un vocabulaire empreint des représentations (souvent simplistes mais efficaces) chères à son électorat. Il est donc temps de se replonger dans Gramsci. En commençant peut-être par cette excellente biographie.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Oleksandra Matviichuk : « Poutine voit l’Ukraine comme un pont vers l’Europe »

L’hystérie, symptôme… des violences masculines

Christiane Taubira : « Face à Trump, la France ne joue pas son rôle de puissance régionale »