De quoi le « terrorisme » est-il le nom ?

Après la série d’attaques perpétrée par le Hamas contre la population israélienne, la qualification de « terrorisme » a immédiatement été employée. Mais ce terme demeure indéfini en droit international.

dans l’hebdo N° 1780 Acheter ce numéro

© Maylis Rolland / Hans Lucas via AFP

Il n’y aura ni discussions ni négociations « entre la France et les terroristes », a annoncé Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, cinq jours après l’attaque du Hamas contre Israël. L’appellation de « terroriste » est toujours délicate à manier, oscillant entre les registres de la morale, de la légitimité politique et du droit.

En dépit d’une histoire longue des groupes terroristes, les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué un tournant tant dans l’usage du mot que dans son intégration dans le droit, au profit d’un arsenal répressif spécifique. Pour le philosophe Jean-Claude Monod, « le terroriste devient […] la figure centrale par excellence de l’ennemi, un “ordre” international se structure autour de lui et contre lui », écrit-il dans Esprit en 2006. Une analyse récemment attestée par la résolution du Parlement européen décrivant la Russie « comme un État soutenant le terrorisme », en novembre 2022.

Aucune définition universelle

En revanche, dans le droit international, il n’existe aucune définition universelle du terrorisme. Si l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une « Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international » dès 1994, elle ne présente cependant aucune définition, pas plus que les différents bureaux, centres et comités dédiés à la question. La Cour pénale internationale (CPI) ne reconnaît pas non plus de crimes de terrorisme. Les attaques terroristes seraient-elles juridiquement intouchables au niveau international ? « La notion de terrorisme n’apporte pas grand-chose sur le plan juridique, nuance Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles. Le crime de terrorisme est systématiquement dévoyé sur le plan politique : le ministre français de l’Intérieur parle d’écoterrorisme, la Russie parle de terroristes pour ses opposants. »

Comment dès lors qualifier les événements survenus depuis le 7 octobre ? « Les attaques du Hamas peuvent être qualifiées de crimes de guerre et de crime contre l’humanité, en ce qu’on a assisté une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, voire de génocide, dans la mesure où il s’agit d’exterminer le peuple juif comme tel. Quant à la riposte massive menée par l’armée israélienne à Gaza, l’ampleur et le caractère largement non-discriminé des bombardements, ainsi que le nombre de civils morts et les déplacements massifs de population qui en ont résulté, mènent également à s’interroger sur de telles qualifications. La notion de crime contre l’humanité semble en tout cas particulièrement pertinente », souligne le juriste belge.

Des différences qui ne reposent en aucun cas sur la nature des incriminés, contrairement aux assertions du député du RN Sébastien Chenu, qui accusait LFI de reconnaître le Hamas comme une armée régulière en lui imputant « seulement » des crimes de guerre. « C’est faux, répond Olivier Corten. Le seul crime qui ne peut être commis que par les États est le crime d’agression. Dans la jurisprudence, de nombreuses personnes appartenant à des groupes privés ont été condamnées pour crimes de guerre. » La différence tient à la gravité des actes : « Le crime de guerre est une violation grave des lois de la guerre. Si un soldat s’attaque à des civils et commet une bavure, c’est un crime de guerre. Il faut qu’il y ait un projet, une attaque générale et systématique contre les civils pour parler de crime contre l’humanité. »

La cour pénale internationale a compétence pour tout ce qui se passe sur le territoire palestinien.

Olivier Corten, Université libre de Bruxelles

En dehors des débats terminologiques, que peut le droit international, alors même qu’Israël refuse la compétence de la CPI ? « La CPI considère que la Palestine est un État, tout comme la plupart des États et l’ONU. Certes, Israël refuse la compétence de la CPI, mais pas la Palestine. La cour a donc compétence pour tout ce qui se passe sur le territoire palestinien ou pour tous les crimes qui pourraient avoir été commis par des Palestiniens, et elle mène d’ailleurs une enquête préliminaire depuis des années. Tant que les condamnations sont faites par des États, on dit que c’est politique. Mais si la CPI se prononçait, cela créerait un précédent important sur le plan symbolique. »

Ainsi, pour Olivier Corten, l’emploi du mot « terrorisme » « est inutile juridiquement et dangereux politiquement ». Preuve cependant de la force du vocable : la BBC, média public britannique, s’est attiré les foudres de la classe politique pour avoir refusé de qualifier de « terroristes » les attaques du Hamas, au nom du principe de neutralité de traitement de l’actualité. La place prise par ce terme en Occident est telle qu’il est désormais coûteux politiquement de chercher à s’en écarter – au détriment de la complexité du réel.

Les parutions de la semaine

Résistances Queer. Une histoire des cultures LGBTQI+, Antoine Idier et Pochep, La Découverte, 144 pages, 22,95 euros.

Plongée en images dans l’histoire – occidentale mais pas seulement – des cultures LGBTQI+. Avec Antoine Idier à l’écriture et Pochep au dessin, cette bande dessinée nous plonge dans l’histoire longue des luttes et des répressions, des sociabilités et des arts des communautés LGBTQI+, sans cacher les tensions et dominations qui ont pu les traverser. Les moments phares sont présents, mais sont également visibilisés de nombreux auteurs et autrices ainsi que des épisodes peu connus, servis par un dessin drôle et riche en détails. Un livre pour toutes celles et tous ceux qui se sentent parfois perdus face à la diversité de ces mouvements, et une vraie mine d’or pour dénicher de futures lectures !

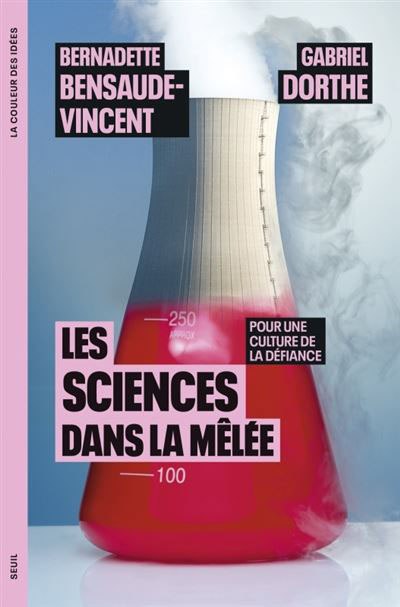

Les sciences dans la mêlée. Pour une culture de la défiance, Bernadette Bensaude-Vincent et Gabriel Dorthe, Seuil, 272 pages, 22,50 euros.

Hostiles à la séparation dressée entre défenseurs des sciences et personnes irrationnelles, deux philosophes défendent un autre régime des savoirs, fondé sur une « défiance en partage » entre experts et citoyens. Ils interrogent ainsi les liens historiques entre les sciences et les pouvoirs politiques et économiques, puis analysent les registres de méfiance du public, en soulignant les conflits éthiques et politiques qui les alimentent. Les doutes du public ouvrent alors des pistes pour améliorer la production de l’expertise, en plaçant au centre la « défiance » qui « interpelle » et « met au défi », sans soupçon ni délation. Un regard nuancé sur des enjeux difficiles et vitaux.

Devenir Beauvoir. La force de la volonté, Kate Kirkpatrick, préface de Manon Garcia, traduit de l’anglais par Clotilde Meyer, Flammarion, 574 pages, 12 euros.

Beaucoup a été écrit sur Simone de Beauvoir. Mais cette biographie mêle les grands épisodes de sa vie avec une approche sensible et des analyses de l’évolution de sa pensée. Une pensée philosophique longtemps éclipsée par celle de Sartre, « l’ami incomparable de sa pensée ». On lira notamment avec émotion le récit de ses réactions au moment de la mort de ce dernier en 1980. Kate Kirkpatrick, professeure à Oxford, livre ici une approche fouillée du processus qui amena le « Castor » (comme l’appelait Sartre) à « devenir Beauvoir ». Le récit d’une maïeutique intellectuelle que l’on pourrait résumer par « on ne naît pas Beauvoir, elle l’est devenue ».

Pour aller plus loin…

Zinée : « Faire de la musique, c’est politique »

Marguerite Durand, itinéraire d’une frondeuse

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »