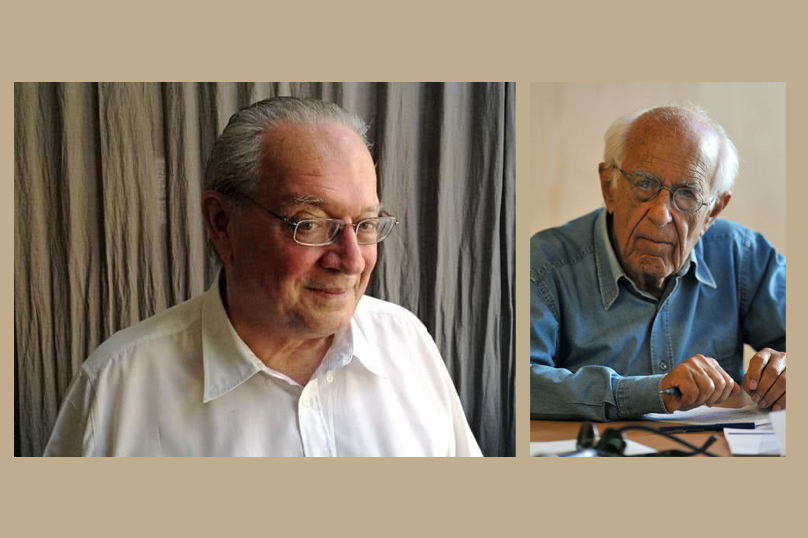

Disparitions d’Emmanuel Terray et Claude Alphandéry

Hommage à deux grandes figures de gauche disparues ces derniers jours.

dans l’hebdo N° 1805 Acheter ce numéro

© DR (Terray) / Pierre Andrieu/AFP (Alphandéry).

C’est au cours de la guerre d’Algérie qu’Emmanuel Terray, jeune normalien formé à la fin des années 1950 par le philosophe marxiste Louis Althusser, s’enthousiasme pour les écrits de Claude Lévi-Strauss. Il s’oriente alors vers l’anthropologie, fortement marqué par le structuralisme. Les décolonisations en Afrique lui offrent un terrain d’étude passionnant de sociétés en profonde mutation et il part travailler au Sénégal, au Ghana et surtout en Côte d’Ivoire où, enseignant à l’université d’Abidjan, il soutient une première thèse.

Après Mai 68, mouvement pour lequel il affiche une forte sympathie – ce qui déplaît au pouvoir ivoirien –, il doit rentrer en France où il

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Susan George, grande conscience de « notre » gauche

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »

Gisèle Pelicot, le déni dans la joie