L’empire qui ne veut pas mourir

Dans La Malédiction de la muscade, le romancier et essayiste indien Amitav Ghosh retrace l’emprise de l’Occident sur le monde, depuis ses racines issues de la colonisation européenne jusqu’aux désastres écologiques en cours. Un périple traversant les frontières géographiques, temporelles et anthropologiques.

dans l’hebdo N° 1811 Acheter ce numéro

© Ann Ronan Picture Library / Photo12 / AFP

La Malédiction de la muscade. Une contre-histoire de la modernité, Amitav Ghosh, traduit de l’anglais par Morgane Iserte, Éditions Wildproject, 360 pages, 25 euros.

Pourquoi l’officier néerlandais Martijn Sonck mène-t-il le massacre de la population de Selamon, village situé dans les îles Banda, petit archipel du sud-est de l’océan Indien, en avril 1621 ? Et que faisait-il si loin de chez lui ? La réponse tient en une graine : la noix de muscade. En partant de cette anecdote, Amitav Ghosh analyse les ressorts idéologiques de la colonisation européenne, qui s’empare en quelques siècles de l’ensemble de la Terre.

Les Occidentaux ont transformé des régions, mené des ‘guerres biopolitiques‘ contre leurs habitants.

En considérant la nature comme une ressource, les élites du Vieux Continent ont ouvert la boîte de Pandore qui justifia la colonisation : Sonck n’était ainsi qu’un rouage d’une Compagnie néerlandaise des Indes soucieuse de s’assurer le monopole du commerce de la noix de muscade, sans égard pour les populations locales infériorisées. Pour cela, elle mena une politique génocidaire sur les îles Banda et tenta même d’empêcher que le muscadier quitte ces rivages.

Terraformation

Une tentative rendue difficile par la luxuriance de forêts rétives à tout contrôle, et qui permet à l’auteur de détourner la notion de terraformation : accaparée par une science-fiction rêvant de Mars, la terraformation a pourtant déjà eu lieu sur la planète bleue. En changeant les noms, en important une faune et une flore exogènes, en diffusant des maladies, les Occidentaux ont transformé des régions, mené des « guerres biopolitiques » contre leurs habitants et bouleversé le monde des populations colonisées, ébranlant d’autant plus des rapports à la nature qui n’étaient pas fondés sur l’exploitation mais sur l’interaction et l’égale dignité des humains et des non-humains.

Car la grande force du récit d’Amitav Ghosh est de pourfendre la distinction nature-culture, de briser celle entre l’humain et le non-humain si ancrée dans l’histoire que l’Occident se donne à lui-même. Loin de simplement considérer les plantes, les animaux mais également les paysages et les forces naturelles comme des agents passifs, l’auteur cherche à leur redonner toute leur place en s’éloignant de la cosmologie européenne issue de la modernité. En prenant l’exemple de l’opium, il note avec malice que la substance, pourtant rangée dans les pratiques archaïques par l’Occident aux XIXe et XXe siècles, continue de faire des ravages, mute et échappe à toutes les tentatives de se débarrasser de lui, possédant « un esprit propre ».

Écofascisme

Notre époque est abordée de front, qu’il s’agisse des liens entre domination états-unienne et pétrodollars, de la pollution causée par les armées du monde entier ou des migrations. Ghosh s’intéresse également au rapport à la nature qu’une certaine écologie de droite pourrait représenter : l’écofascisme, mêlant terre et sang, serait-il une alternative occidentale à la nature comme ressource ? Les critiques de ce mouvement dénoncent son « mysticisme » et pourraient être tentées de l’associer aux cosmologies de nombreux peuples colonisés. Or cet écofascisme reposerait plutôt sur des formes de scientisme : plusieurs de ses idéologues sont ainsi des scientifiques et s’appuient sur des travaux prétendant à la scientificité, tel l’eugénisme.

Plus que le capitalisme, c’est donc bien le rapport à la nature qui perpétue les dominations et menace la survie de l’humanité : dans une perspective décoloniale, Ghosh considère que les dynamiques impériales portées depuis le XVe siècle par un Occident avide de ressources continuent d’opérer à notre époque. Les critiques formulées à l’encontre du capitalisme serviraient alors de paravent pour mieux taire une domination plus ancienne et toujours d’actualité : ignorer que le capitalisme est né de l’empire, critiquer un système économique sans accepter l’idée d’un nouvel ordre mondial dans lequel l’Occident perdrait son ascendant apparaissent comme autant d’hypocrisies.

Si toutes les thèses avancées par Amitav Ghosh ne susciteront pas de consensus et s’il est possible de lui reprocher des approximations, voire des positions à la solidité discutable, l’ouvrage brise néanmoins nombre de considérations bien établies en Occident sur l’histoire humaine et offre une riche porte d’entrée sur les perspectives de l’histoire décoloniale, et même d’une « politique vitaliste ».

Les parutions de la semaine

L’Europe, ennemie de la République ? Liêm Hoang-Ngoc, PUF, 240 pages, 21 euros.

Le constat est sans appel : « L’esprit des Lumières s’est obscurci à cause de l’Europe », assure Liêm Hoang-Ngoc. En pleine campagne des élections européennes, et alors que les Français semblent se désintéresser du scrutin – l’auteur oppose les « classes laborieuses » qui préféreraient la nation à l’Europe, quand les « premiers de cordée » privilégieraient l’échelle européenne –, l’économiste propose une troisième voie. Contre, d’un côté, le tout-fédéralisme et, de l’autre, le Frexit, il plaide pour une juste dose de souveraineté confiée aux nations. S’il convient qu’il est « en apparence séduisant » de penser les défis socio-économiques, climatiques et géopolitiques du XXIe siècle à grande échelle, il considère que l’UE gagnerait à permettre à chaque État membre d’engager ses propres transformations.

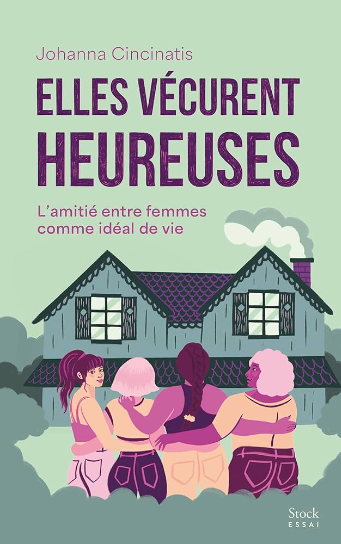

Elles vécurent heureuses. L’amitié entre femmes comme idéal de vie, Johanna Cincinatis, Stock, 190 pages, 19 euros.

Que se passerait-il si la société était organisée autour de l’amitié plutôt que tournée vers la réussite du couple hétérosexuel et de la famille ? C’est la question posée par Johanna Cincinatis dans un essai accessible et très personnel consacré aux amitiés féminines. Rivalité, futilité, hypocrisie… Ces stéréotypes sexistes sont un redoutable outil patriarcal pour maintenir les femmes à distance les unes des autres et pour qu’elles se tournent prioritairement vers leur vie de famille. Partant de sa propre expérience, et en faisant un détour par l’Ancien Testament, la Renaissance ou la vie des bonnes sœurs au XIe siècle, la journaliste met en lumière des femmes qui s’émancipent de leur rôle domestique grâce à l’amitié. Et qui réinventent un quotidien rythmé par la sororité.

Vivre pour les caméras, Constance Vilanova, Éditions JC Lattès, 220 pages, 20 euros

Constante Vilanova était passionnée de téléréalité. Elle en a regardé jusqu’à en être dégoûtée et elle nous livre aujourd’hui ses observations sur ces programmes qui ont tant marqué les nouvelles générations, façonnant leur goût de l’image, l’image de soi, et singulièrement à travers la caméra. Comme un objectif obsessionnel. Dans cette enquête, la journaliste indépendante analyse son propre rapport à la téléréalité et interroge le sexisme que subissent les candidates. Une culture du viol et un mépris de classe capitalisés dans ces émissions d’enfermement, façonnant depuis vingt ans l’image que nous avons de nous et celle que nous voulons renvoyer aux autres.

Pour aller plus loin…

Zinée : « Faire de la musique, c’est politique »

Marguerite Durand, itinéraire d’une frondeuse

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »