« Le corps mutilé devient cette seule terre que le colonisé peut habiter »

La sociologue et essayiste Kaoutar Harchi analyse la manière dont la stratégie de mutilation des corps menée par Israël participe d’une politique coloniale.

dans l’hebdo N° 1830 Acheter ce numéro

© Belal KHALED / AFP

Une fois que nous finissons de parler des mort·es, de tous ceux et de toutes celles qui ont sciemment été assassiné·es par l’armée coloniale israélienne, nous disons « sans parler des blessé·es ». Or il faut parler de ces personnes qui, elles, sont encore vivantes et dire ce qui les a blessées, dire quelle est la nature de leurs blessures. Au terme de 90 jours de massacre, par exemple, il a été estimé qu’Israël avait largué 45 000 bombes. Nous en sommes aujourd’hui [le 3 octobre] à 361 jours. Ces bombes, en plus de semer la mort, ont répandu la mutilation. La question du handicap, et plus largement de l’handicapement, est donc importante.

Le handicap n’est pas un effet connexe du massacre mais bien une finalité de la politique coloniale qui l’organise.

Jusqu’au 7 octobre, Gaza comptait près de 440 000 personnes handicapées, selon Danila Zizi, directrice de Handicap International pour la Palestine. Soit 21 % de la population totale. Depuis le 8 octobre, nous comptons près de 100 000 personnes blessées et nous pouvons déduire qu’une grande partie de ces personnes sont désormais handicapées. Le handicap n’est pas un effet connexe du massacre mais bien une finalité de la politique coloniale qui l’organise.

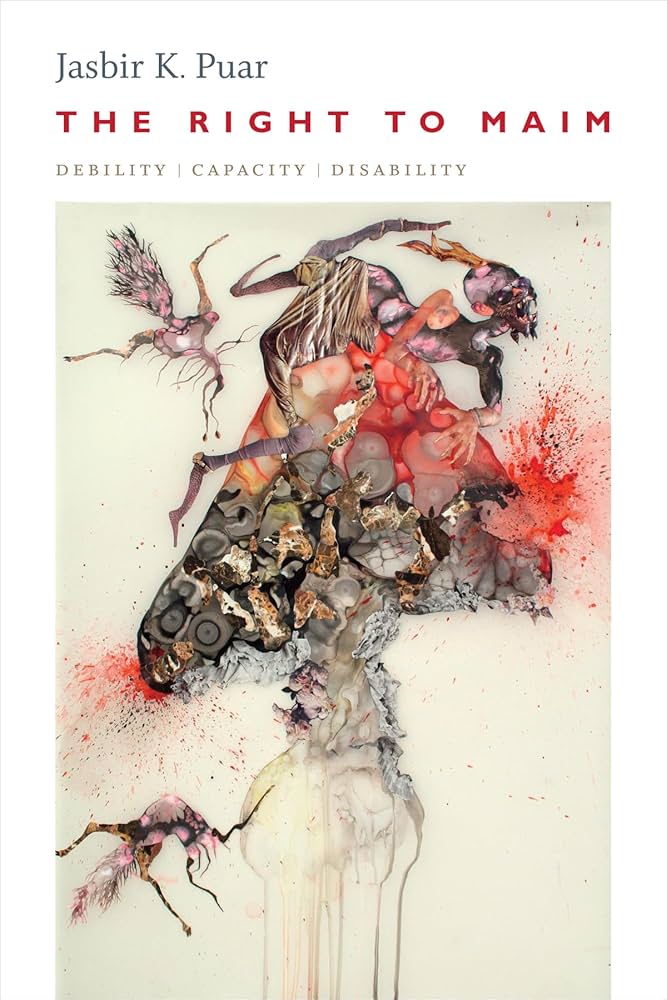

Dans son ouvrage The Right to maim, la théoricienne Jasbir K. Puar associe le droit de tuer au droit de mutiler. Elle écrit que « le droit souverain de tuer, tout comme son éminence grise, le droit de mutiler, font partie d’une pratique délibérée d’affaiblissement d’une population donnée ». Ces procédés d’État sont caractéristiques d’une politique coloniale car ils visent à maintenir la population colonisée entre la vie et la mort, à faire de la vie une forme avancée de la mort.

Des Palestinien·nes perdent un bras, un œil, une jambe et, dans le même mouvement, cette bombe qui a mutilé leur corps a détruit nombre d’infrastructures sanitaires. Le plus grand hôpital de Gaza, l’hôpital Al-Shifa, par exemple, a été entièrement détruit. Gaza comptait 36 structures hospitalières. Plus des deux tiers de ces structures ont cessé de fonctionner. De surcroît, l’aide humanitaire a été bloquée.

Des convois transportant des médicaments, des produits anesthésiants, des bouteilles d’oxygène, etc. ont été stoppés par l’armée israélienne. Les Palestinien·nes sont laissé·es à leurs blessures. L’aggravation de ces blessures est organisée. C’est là que se manifeste la logique coloniale de l’handicapement : à travers cette annihilation de toute possibilité que le peuple palestinien se soigne.

Plus personne ne doit être ailleurs que dans son propre corps. Là encore la logique coloniale se manifeste.

Le 17 et le 18 septembre, des engins explosifs cachés dans des milliers de bipeurs et d’autres appareils électroniques ont explosé au Liban et en Syrie. On compte au moins 37 morts et près de 3 000 blessés. Le ministre israélien Yoav Gallant a qualifié ces attaques d’entrée dans « une nouvelle ère (1) ». Blesser le corps est ici une manière de le marquer, de le montrer comme marqué, de rappeler que chacun peut d’une seconde à l’autre être marqué à son tour.

CNN, 19 septembre 2024.

C’est une manière, aussi, d’enfermer plus encore l’individu colonisé dans son propre corps. Le corps mutilé devient cette seule terre que le colonisé peut habiter. Plus personne ne doit être ailleurs que dans son propre corps. Là encore la logique coloniale se manifeste.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

La République est antifasciste ou elle n’est rien

« La hausse des droits de douane se répercute sur les ménages américains les plus modestes »

Susan George, grande conscience de « notre » gauche