Festival des 3 Continents : « La dimension politique des débuts n’a pas été abandonnée »

La programmation très cinéphilique du rendez-vous nantais offre un regard sur notre monde en souffrance. Rencontre avec son directeur artistique, Jérôme Baron.

dans l’hebdo N° 1836 Acheter ce numéro

© Alina Film

Festival des 3 Continents / Nantes / du 15 au 23 novembre.

L’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Sud : tel est le cœur de cible du Festival des 3 Continents, dont la 46e édition s’ouvre à Nantes le 15 novembre. L’occasion de rencontrer le directeur artistique, Jérôme Baron, d’un festival toujours passionnant qui, cette année, à côté de la compétition et de séances spéciales, propose notamment un hommage à la grande actrice indienne Shabana Azmi, en sa présence, et une rétrospective du cinéaste hongkongais Derek Yee.

De quel désir est né le Festival des 3 Continents, en 1979 ?

Jérôme Baron : Les premières motivations des fondateurs du festival, Alain et Philippe Jalladeau, étaient cinéphiliques. Au fil des rencontres et des voyages, l’idée est venue de donner une visibilité à des cinématographies qui existaient peu, voire pas du tout, sur les écrans européens et étaient très minoritaires dans les festivals internationaux du type Cannes ou Venise. Par exemple, dans ces années-là, on découvre des grands maîtres du cinéma japonais comme Ozu et Naruse. D’où la nécessité de repenser et de réécrire notre histoire du cinéma, qui avait jusqu’alors un point de vue essentiellement européen et nord-américain.

Nous restons attentifs à la capacité des films à renouveler esthétiquement la façon dont le cinéma raconte un état du monde en mouvement.

En outre, sans qu’il s’agisse d’une volonté des fondateurs, des personnes qui étaient très politisées précédemment mais qui, à la fin des années 1970, se sentent orphelines de leurs engagements et, pour certaines, sont intéressées par le cinéma voient dans les films proposés à Nantes la possibilité de prolonger leur préoccupation tiers-mondiste ou géopolitique. Ces deux dimensions ont fait que le festival a eu d’emblée une résonance très forte.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Nous restons attentifs à la capacité des films à renouveler esthétiquement la façon dont le cinéma raconte un état du monde en mouvement, d’autant qu’il en est préoccupé. Ce qui a changé, c’est la circulation des films dans un contexte global et numérique. Quand, par exemple, je reçois un film indonésien, je dois faire partie de la cinquantaine de responsables de festival l’ayant reçu. Cela dit, en ayant accès à de nombreux films, on comprend mieux dans quelles conditions ils sont fabriqués et la manière dont ils se connectent au monde qui les entoure. Et comment des esthétiques réagissent les unes aux autres comme dans un processus géologique.

Par ailleurs, la dimension politique des débuts n’a pas été abandonnée par le public, elle a évolué avec celle du monde et les rapports qu’entretiennent le Nord et le Sud. Elle s’est transmise auprès des nouvelles générations. C’est aussi parce que nous ne perdons jamais de vue, bien que ce ne soit pas une fixation, les liens du cinéma avec la question politique. Ceux-ci sont mouvants.

Par exemple, dans la programmation qui s’intitule « Nous, cosmopolites », qui concerne inhabituellement la France…

Parmi les personnalités les plus populaires en France et, par ailleurs, susceptibles de mobiliser les spectateurs au box-office, on trouve Omar Sy, Kad Merad… Et je ne parle pas des grands succès du stand-up dus pour la plupart à de jeunes Français d’origine africaine et maghrébine. Pourtant, face aux problèmes, on désigne des boucs émissaires : les immigrés et leurs descendants. C’est contradictoire, voire schizophrénique.

Les films africains représentent au mieux 7 % de la totalité des œuvres que nous avons reçues. Cela reste peu pour tout un continent.

L’idée avec « Nous, cosmopolites » (« nous » étant la société française, qui est cosmopolite, c’est à nos yeux un état de fait) est d’affirmer qu’une partie de la vitalité du cinéma français contemporain passe par eux, qu’ils soient acteurs et actrices ou cinéastes. Je citerai Rabah Ameur Zaïmeche, que je tiens pour un réalisateur majeur, Alice Diop, Mati Diop, Alain Gomis, Hafsia Herzi, Abdellatif Kechiche… Tous prennent à bras-le-corps ces questions des identités et des appartenances avec moins de colère que d’esprit d’invention. Ils sont suivis par beaucoup de plus jeunes et ont eu des précurseurs tels Philippe Faucon, Claire Denis, Malik Chibane ou Medhi Charef.

Très peu de films sont issus du continent africain…

C’est en train de bouger. L’an dernier, nous avions six films réalisés en Afrique ; cette année, deux (des films congolais et cap-verdien). Encore récemment, nous pouvions ne pas en avoir du tout, hormis dans les rétrospectives. Le genre dominant est le documentaire, venant en particulier de la zone centrafricaine. La fiction est plus difficile pour des questions de moyens et de formation aux postes techniques. La plupart sont coproduits par un pays européen. Cela dit, les films africains représentent au mieux 7 % de la totalité des œuvres que nous avons reçues (un millier). Cela reste peu pour tout un continent aussi divers. Il y a des pays qui à eux seuls nous en envoient plus, comme la Chine.

Nous recevons moins de films de cinéastes chinois indépendants, dont la fabrication est artisanale, pour ne pas dire clandestine.

Pourtant, la situation des cinéastes chinois n’est-elle pas toujours plus difficile ?

En effet, nous recevons moins de films de cinéastes indépendants, dont la fabrication est artisanale, pour ne pas dire clandestine. La situation s’est terriblement durcie ces derniers temps. L’an dernier, le dispositif de censure s’est renforcé. Malgré tout, 70 à 80 films de Chine nous sont parvenus. Pour continuer à réaliser, les cinéastes adoptent une position intermédiaire entre la recherche d’une audience assez large localement et un propos restant ancré dans la réalité. Auparavant, la radicalité des gestes était, me semble-t-il, plus affirmée.

Comment les guerres et les crises sociales ou écologiques se ressentent-elles dans la programmation ?

On sent pointer de manière générale une inquiétude marquée ou diffuse. Cette année, on perçoit que la question de la terre, celle à laquelle on appartient et celle d’où l’on vient, est très forte dans un certain nombre de films. Que ce soit à l’échelle d’une communauté ou de façon très intime. Comme tout le reste est en train de se déliter, il faut trouver autour de soi une manière de reposer son existence sur un certain nombre de valeurs qui perdurent, que l’on peut partager et autour desquelles nos émotions nous appartiennent encore. Je pense en particulier à un documentaire japonais, The Last Tribe in China, et un autre argentin, Our Demand, sur la communauté Wichís.

Par ailleurs, nous présentons un programme de courts métrages, Some strings, qui ont été réalisés à la suite de la mort, en décembre dernier à Gaza, d’un professeur de littérature et poète palestinien, Refaat Alareer, victime d’une attaque ciblée de la part des Israéliens. Sa voix portait particulièrement auprès de la jeunesse. Avant d’être tué, il avait écrit un poème intitulé « Quelques bouts de ficelles », où il appelait à tendre une ficelle et à la rattacher à la sienne pour espérer revoir un jour dans le ciel de Gaza des cerfs-volants tenus par des enfants. Après sa mort, en réponse à ce poème, des cinéastes du monde entier, pas seulement du monde arabe, se sont proposé de faire des courts métrages. On en compte une centaine aujourd’hui, nous allons en présenter une quinzaine.

Des films remarquables qui étaient au palmarès du Festival des 3 Continents n’ont toujours pas trouvé de distributeur.

Vous vous préoccupez du sort des films que vous présentez. Atteignent-ils leur public en salle ?

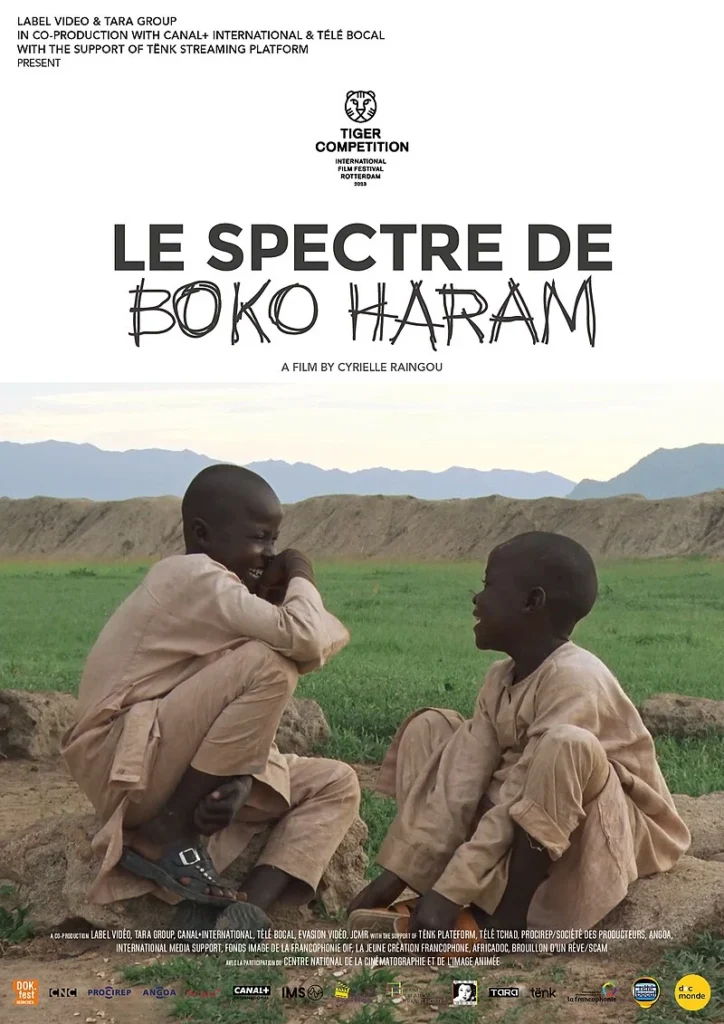

La France est le pays en Europe, peut-être même dans le monde, hormis l’Inde, où il sort le plus de films sur les écrans. Il est de plus en plus difficile pour nombre d’entre eux de trouver leur place. Cependant, des films remarquables qui étaient l’an dernier au palmarès du Festival des 3 Continents n’ont toujours pas trouvé de distributeur. C’est le cas du Spectre de Boko Haram, de la cinéaste camerounaise Cyrielle Raingou, qui a obtenu ici la Montgolfière d’argent et, au total, tous festivals confondus, 12 prix internationaux. Ce n’est pas faute de proposer ces films aux distributeurs.

Les retours sont d’ailleurs souvent élogieux, mais on nous dit que leur potentiel commercial est médiocre. Or, parmi les films qui sortent, et dont je trouve certains très inférieurs, beaucoup ont de piètres résultats économiques. Je me dis qu’un film ayant une proposition esthétique singulière a davantage de chances de trouver son public que d’autres. L’Odeur du vent, de Hadi Mohaghegh, qui avait reçu la Montgolfière d’argent à Nantes en 2022, a dépassé la barre des 30 000 entrées, bien que ce cinéaste iranien soit très peu connu en France.

Pour aller plus loin…

François Truffaut, l’homme qui aimait les lettres

Cinéma : la Palestine à La Rochelle

« Once Upon a Time in Gaza », anti-héros