« Barcarolle », un rêve sans fin

Tandis que le roman-photo tente un retour en grâce depuis quelques années, le cinéaste et illustrateur Jean Lecointre publie un récit survitaminé qui pourrait devenir le meilleur ambassadeur de ce genre sous-estimé.

dans l’hebdo N° 1860 Acheter ce numéro

© Actes Sud

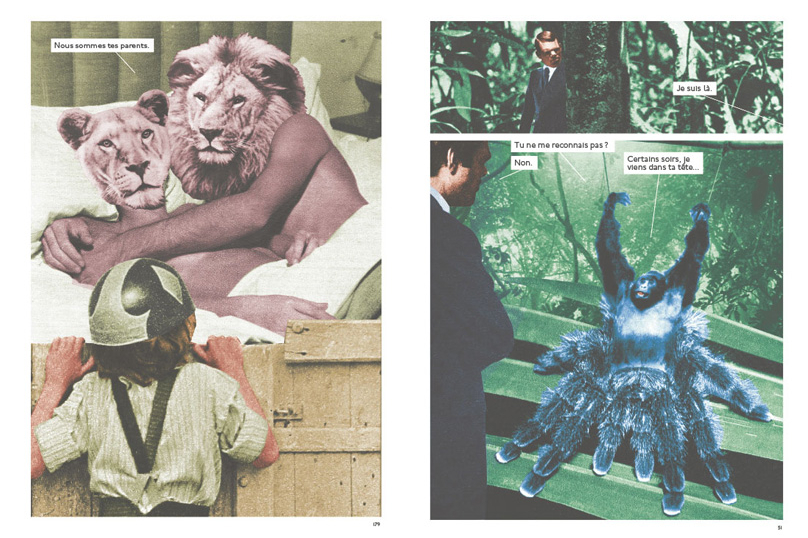

Le mot désigne habituellement le chant improvisé des gondoliers vénitiens. Dans le nouveau roman-photo de Jean Lecointre, « Barcarolle » devient le nom d’une île où les dépressifs et les toxicomanes en tous genres viennent finir leurs jours. Le professeur Poulenc, célèbre explorateur de la psyché humaine, épuisé par ses prises de drogues, décide de s’y rendre pour se suicider. En chemin, il caresse la tête d’un rhinocéros, rencontre une tricoteuse venimeuse qui métamorphose ses amants en moutons et cède aux pires hallucinations sur le paquebot à destination de Barcarolle.

Autant dire que cette bande dessinée photographique composée de collages de magazines des années 1950 et 1960 démarre sur les chapeaux de roues. La violente folie du récit peut devenir addictive : chaque image interpelle et fascine, comme un rêve dont on ne voit jamais le bout. Pris dans une surenchère burlesque, rythmé par des romances improbables et des visions psychédéliques, Barcarolle fait perdre au lecteur tous ses repères.

Sans queue ni têteParmi les auteurs contemporains qui s’emparent de la forme populaire du roman-photo, associée aux grandes heures des récits romantico-kitsch de magazines comme Nous deux, Jean Lecointre n’opte pas pour la respectabilité. En produisant des collages aberrants au sein d’une histoire improvisée sans queue ni tête, il pousse tous les curseurs au-delà du maximum. Quitte à rebuter dans un premier temps le lecteur lambda qui tomberait sur un poussin armé d’un fusil ou un aigle à tête de chef amérindien en feuilletant le livre. Passé la première impression, ce même lecteur pourrait cependant se rendre compte que ces absurdités regorgent d’idées géniales patiemment fabriquées par Lecointre.

Depuis les années 1990, l’artiste élabore une méthode de collage photo qu’il décline aussi bien en illustrations pour Libération ou France Culture qu’en courts-métrages d’animation comme Turkish Delights et Les animaux domestiques. Âgé de 60 ans, Jean Lecointre a développé une œuvre rare et composite partagée entre l’édition jeunesse, des petits formats comme Multiverge (2023) et son imposante monographie Greenwich (2010).

Dans son atelier, il constitue la matière première de ses réalisations avec une centaine de cartons remplis de vieux magazines chinés dans les brocantes et dans la collection de ses grands-parents, sans jamais s’appuyer sur Google Images. Une fois scannées, les images qui l’intéressent sont stockées dans des dossiers numériques. S’il conserve les imperfections et les trames des impressions d’origine, Lecointre

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« Mouette » : la spéléologie de l’âme

« Je voulais raconter la condition des femmes noires »

Malgré Angoulême, fêter la BD malgré tout