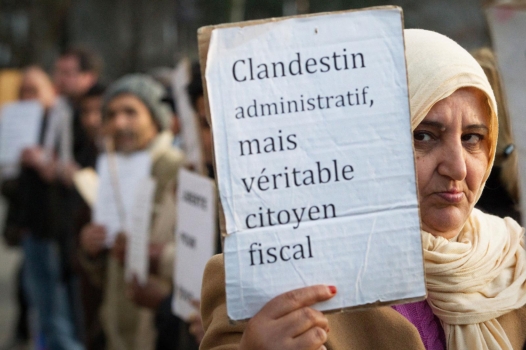

France-Algérie : « Nous sommes les enfants de parents divorcés »

Alors que les deux pays n’en finissent plus d’entretenir des relations belliqueuses, les citoyens binationaux vivent une déchirure bien plus intime que politique. Comment se sentir français et algérien ? Comment rétablir le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée ? Témoignages.

dans l’hebdo N° 1860 Acheter ce numéro

© AFP

Dans le même dossier…

Algérie-France : « Le problème, c’est la connaissance » Ambitions internationales et continentales : l’avenir de l’Algérie se joue aujourd’hui Algérie-France, la maladie nationalisteLes enfants de la République française d’origine algérienne, bien que directement concernés, sombrent dans l’oubli face aux tensions diplomatiques entre leurs deux pays. Les descendants d’immigrés algériens sont plus de 1,2 million en France. Et Benjamin Stora, historien français né en Algérie, estimait que plus de 5 millions de personnes vivant en France ont « un lien direct avec l’Algérie ». Entre questionnement identitaire et craintes des conséquences des frictions diplomatiques, loin d’un récit figé et déconnecté, les Franco-Algériens expriment un ressenti profond sur l’état des deux pays.

J’ai peur qu’il y ait des représailles. Que mes fils soient stigmatisés pour travailler ou voyager.

Wassila

Cette fracture ravive un sentiment d’implication intime, bien au-delà du champ diplomatique. « Les enfants de deux parents divorcés » : c’est l’image que beaucoup de binationaux utilisent pour décrire ce qu’ils ressentent. C’est ce qu’explique Rayane, artiste réalisateur de 31 ans : peu importe de quel côté de la Méditerranée on vit, l’implication reste la même. « Je me sens très concerné. À partir du moment où ça attaque les Algériens, ça attaque aussi les Algériens d’origine. »

« Forte tristesse »

Si elle ne vit pas en Algérie, Inès, étudiante, âgée de 23 ans, entretient un lien fort avec ses racines et confie ressentir « une forte tristesse ». « Ce que j’entends me donne envie de réagir, de corriger l’image que l’on renvoie », explique l’étudiante. Un traitement médiatique qu’elle juge froid et partial, contribuant à « invisibiliser les histoires familiales ». À l’instar d’Ines, Rayane déplore même que ce traitement médiatique l’ait douloureusement éloigné de son « côté français » même s’il « refuse catégoriquement de s’imposer un choix ». Il évoque notamment les polémiques du ministre de l’Intérieur ou encore la suspension de RTL de Jean-Michel Aphatie.

Une réalité médiatique qui, au-delà de la peine, inquiète. Wassila, 56 ans, est mère de quatre enfants binationaux. Elle est arrivée en France à l’âge de sept ans. Pour elle, cette situation est préoccupante à plusieurs niveaux : « J’ai peur qu’il y ait des représailles. Que mes fils soient stigmatisés pour travailler ou voyager. » Ce ressenti est également exprimé par Lilia, 32 ans, chercheuse et mère de trois garçons, pour laquelle les démarches administratives relèvent désormais de la protection face à un avenir incertain : « Avant, on faisait nos papiers et ceux de nos enfants parce que c’était important, mais aujourd’hui, on en est à penser que c’est aussi une sécurité de le faire. »

L’impression de devoir choisir

Nombre d’entre eux racontent un malaise bien plus intime que politique : celui d’être sommé, parfois implicitement, de choisir un camp. « On nous a toujours demandé de choisir entre nos deux pays comme si notre identité devait être exclusive à une seule nationalité » témoigne Abdenour. Sa parole résonne avec celle d’Inès, dont le père est algérien et la mère française – contrairement aux autres personnes interrogées, dont les foyers sont composés de parents de même nationalité – qui regrette la difficulté de pouvoir être les deux à la fois. « C’est comme si le fait d’être attachée à la fois à l’Algérie et à la France, c’était contradictoire. On me donne parfois l’impression qu’il faut se justifier, qu’il faut prouver sa loyauté à l’un ou à l’autre. »

Mais si cette situation est douloureuse pour certains, elle devient pour d’autres un moteur de recherche, de compréhension, de réappropriation. C’est ce qui a permis à Sarah, étudiante de 22 ans, d’en apprendre davantage sur son histoire familiale et nationale. « Avec la situation actuelle, je me suis beaucoup renseignée et aspire même à m’y rendre [en Algérie, N.D.L.R.] parce que je souhaite me connecter davantage à ma culture algérienne en plus de la française », explique-t-elle.

Je veux qu’ils comprennent qu’ils sont à la fois chez eux ici et là-bas.

Lilia

Une démarche partagée par Rayane, qui affirme « ne jamais s’être autant intéressé à sa part d’algérianité que depuis que l’actualité est véhémente ». Pour Lilia, cette quête identitaire s’inscrit dans l’éducation qu’elle transmet à ses enfants : « J’essaye de faire en sorte qu’ils soient dans une coïdentité apaisée. Je veux qu’ils comprennent qu’ils sont à la fois chez eux ici et là-bas, plutôt que chez eux ni ici ni là-bas, ce avec quoi nous on a grandi. » Mais cette situation, aussi difficile soit-elle, devient parfois un moteur de réflexions et de solutions pour sortir de ces tensions.

Une génération d’apaisement des tensions ?

Une piste de réflexion revient avec insistance chez les plus jeunes issus de cette double culture : et si la solution passait par eux-mêmes ? Étudiants en droit, en science politique, chercheurs ou artistes engagés, ils sont nombreux à affirmer leur volonté – et leur légitimité – de participer activement au dialogue entre les deux rives, affirmant même être de potentiels outils de réconciliation.

Abdenour parle du rôle de « médiateur » que peuvent jouer les descendants de l’immigration algérienne. Il qualifie de « pont » la posture que devrait avoir ces nouvelles générations, qui portent en elles les mémoires, les douleurs, mais aussi les aspirations communes à une réconciliation fondée sur la reconnaissance et le respect.

L’importance de la médiation doit aussi passer par des reconnaissances et des politiques de réparation. Rayane souligne l’importance d’ouvrir de « nouveaux espaces de médiation » qu’il juge, à ce jour, « trop timides ». Le réalisateur semble optimiste, affirmant que « cette très belle génération mettra sa pierre à l’édifice ». L’enjeu de ces espaces de médiations est aussi central pour Lilia : « On serait prêts à beaucoup de choses pour que ça se passe mieux » dit–elle. Elle doute, cependant, qu’il existe « un espace en France où on serait audibles et qui nous permettrait d’être acteurs de meilleures relations franco-algériennes ».

Loin d’être un moteur de l’escalade et de l’intensification des tensions entre la France et l’Algérie, cette jeunesse franco-algérienne se veut incarner un outil, capable de réparer et de dialoguer. À condition qu’on lui en donne les moyens.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

« Tout est fait pour invisibiliser les expulsions »

« Ils m’ont attaché les pieds, les mains, tout était enchaîné »

Expulsés par la France après des OQTF, ils témoignent