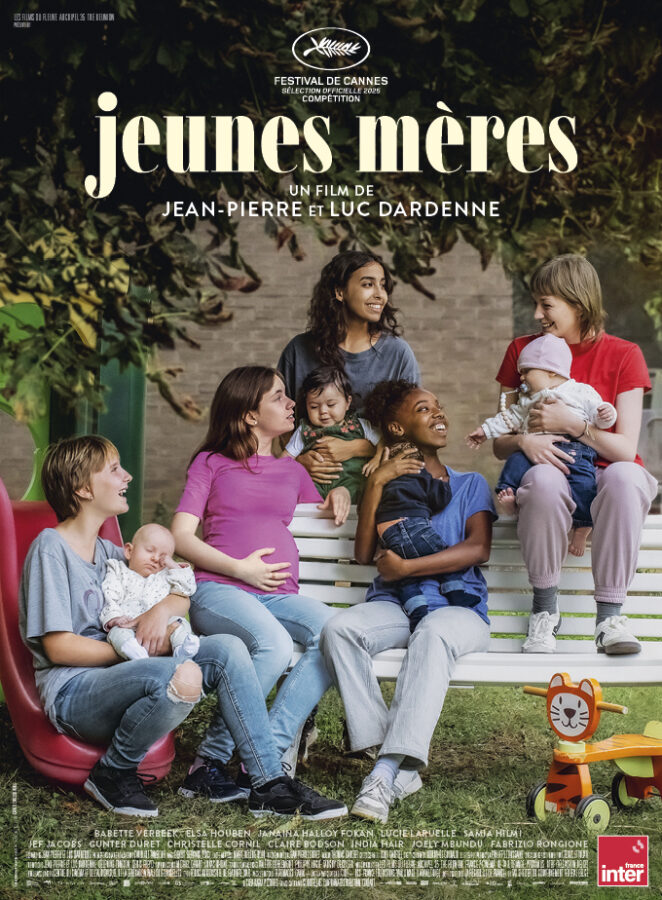

« Jeunes Mères », de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Les frères cinéastes signent pour la première fois un film choral.

© Christine Plenus

Jeunes Mères / Jean-Pierre et Luc Dardenne / 1 h 45. En salle.

Il se disait ces derniers temps que Luc et Jean-Pierre Dardenne s’étaient enfermés dans une routine. Que leurs films ne surprenaient plus et tendaient à la démonstration. On caricaturait parfois leur façon de filmer, réduite à une sorte de gimmick : des plans séquences caméra à l’épaule, ciblant la nuque et le dos d’un personnage. Si cette manière caractérisait en effet des films comme Rosetta (1999) et Le Fils (2002), les frères n’en ont pourtant pas fait un système.

Jeunes Mères, présenté en compétition, met de toute façon à bas ces idées arrêtées. Pour la bonne raison que ce film marque un renouvellement. Sur plusieurs points. Le premier est fondamental : Jeunes Mères est une œuvre chorale. Les Dardenne ne s’y étaient jamais aventurés, n’ayant mis en scène jusqu’ici que des personnages solitaires (Rosetta, Deux jours, une nuit, La Fille inconnue) ou des duos conflictuels ou complices (Le Fils, Le Gamin au vélo, Tori et Lokita).

Or voici, au centre de leur nouvel opus, Jessica (Babette Verbeek), Perla (Lucie Laruelle), Ariane (Janaina Halloy Fokan), Julie (Elsa Houben) et, dans une moindre mesure, Naïma (Samia Hilmi). Des filles-mères encore dans l’adolescence ou qui en sortent à peine, la plupart célibataires. Toutes vivent dans la même « maison maternelle », située près de Liège, une institution dotée d’un personnel aidant, conseillant, soutenant, qui les encadre.

Dès l’un des premiers plans, on voit l’une de ces professionnelles près de Jessica allongée avec son gros ventre, et qui lui demande si elle peut remonter son t-shirt. Tout ici est dit et fait respectueusement vis-à-vis de ces jeunes filles, l’objectif étant qu’elles puissent voler de leurs propres ailes, indépendantes, comme Naïma, dont on assiste au déjeuner collectif de départ. Ce lieu bienveillant et source de maturité, en contraste avec la violence sociale à l’extérieur, est un des points (de focalisation) politiques de Jeunes Mères.

Singularités

Il en est un autre : le choix même d’un film choral. Cette forme scénaristique en ne se concentrant pas sur un ou deux personnages ouvre davantage sur le collectif et sur une façon plus « démocratique » de partager les premiers rôles. D’autant que chacune des quatre filles a sa singularité, son parcours, sa personnalité, travaillée par les cinéastes à égalité avec les autres. Jessica est en quête de sa mère, qu’elle n’a jamais rencontrée. Perla espère retenir auprès d’elle le père de son enfant, un jeune garçon sortant de quelques mois de prison. Ariane, qui n’a pas avorté sur l’insistance de sa mère plus désireuse de l’enfant que sa fille, songe à placer celui-ci chez des riches. Enfin, Julie, la seule à vivre une histoire d’amour avec Dylan (Jef Jacobs), le père de son bébé, est talonnée par son passé d’addiction à la drogue. Des dealers – qui resteront hors champ – la traquent et la soumettent à la tentation.

On dit qu’on ne fait de grandes œuvres avec de bons sentiments. Ils sont ici intenses, et le film splendide.

Ces quatre histoires sont symptomatiques d’un état de la société où les garçons fuient (pas tous, les Dardenne en ont sauvé un, Dylan) devant leurs responsabilités et où les parents n’ont pas les moyens (financiers, psychologiques…) d’être au rendez-vous. Les quatre récits avancent en parallèle tout en se recoupant factuellement (les jeunes mères se retrouvent toutes dans la maison maternelle) et se faisant écho. Ainsi, ce que s’apprête à faire Ariane est exactement ce qu’a fait la mère de Jessica (India Hair) à son âge – ce qui permet aussi au spectateur d’éviter de juger cette femme. La dégringolade qui menace Perla est celle dont tentent de sortir Julie et Dylan.

Quatre climax

Dire de Jeunes Mères qu’il est chargé d’émotion est un euphémisme. Mais là encore, sa forme chorale introduit une nouveauté chez les cinéastes, parce qu’elle déconstruit la progression dramatique habituelle avec un climax final. Ici, il y a, si l’on peut dire, au moins quatre climax. Il ne s’agit en rien d’un débordement de pathos, mais d’une évolution logique de chacune des histoires qui atteignent leur point culminant dans un acte poignant, où même la séparation peut être un acte d’amour.

En concevant Jeunes Mères, Luc et Jean-Pierre Dardenne ont-ils pressenti qu’au regard de l’époque lugubre que nous traversons, il fallait donner libre cours, sans retenue et de toutes les manières, à l’humanité de leurs personnages, renouant avec ce film ensoleillé qu’était Le Gamin au vélo ? On dit qu’on ne fait de grandes œuvres avec de bons sentiments. Ils sont ici intenses, et le film splendide.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

« Soulèvements », le bien commun en héritage

Thomas Lacoste : « Créer un pare-feu autour de ceux qu’on a érigés en “écoterroristes” »

« Urchin » : marcher sur un fil