En Guyane, le chemin de croix des réfugiés

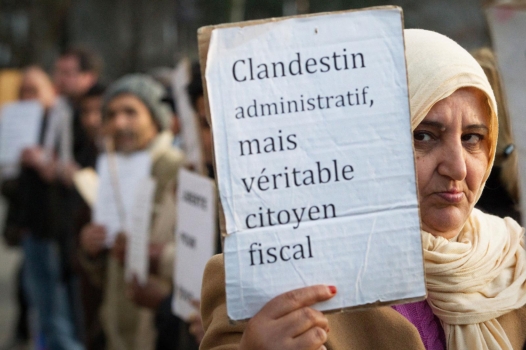

Depuis 2019, des milliers de Syriens, d’Afghans et de Sahraouis empruntent la voie de la Guyane pour se réfugier en France. Mais leurs espoirs d’une vie meilleure se heurtent à un manque de structures adaptées et à des délais de traitement particulièrement longs.

dans l’hebdo N° 1861 Acheter ce numéro

© Tristan Dereuddre

Foulard soigneusement noué dans les cheveux, Roshan enfile ses gants de boxe. Comme tous les soirs, l’ex-championne de muay-thaï s’apprête à monter sur le ring. « C’est bon de pouvoir s’entraîner. Je ne pouvais plus faire partie d’un club à Kaboul », souffle-t-elle. Au Boxing Club du tigre, situé en périphérie de Cayenne, la jeune femme d’une vingtaine d’années savoure à nouveau la liberté de pratiquer son sport.

À l’arrivée au pouvoir des talibans, le 15 août 2021, Roshan voit ses libertés brutalement restreintes par le nouveau régime : privée d’éducation, d’entraînement, de compétition et menacée de persécutions. Le départ s’impose comme seule option. Début 2023, elle décide de quitter l’Afghanistan. « J’ai fui parce que la situation était devenue invivable. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les filles et les femmes afghanes », raconte-t-elle.

Pour rejoindre la France, Roshan emprunte un itinéraire méconnu du grand public. « De Kaboul, j’ai pris l’avion pour l’Iran, précise-t-elle. Je suis ensuite passée par le Qatar pour rejoindre le Brésil. » Son périple s’achève lorsqu’elle traverse l’Oyapock, le fleuve qui marque la frontière entre l’État brésilien de l’Amapá et la Guyane française. Elle entre alors sur le territoire français, où elle espère reconstruire sa vie en démarrant une formation d’infirmière.

Comme Roshan, des milliers de réfugiés afghans, syriens et sahraouis ont choisi la Guyane comme point de chute. « Depuis 2019, un flux constant de personnes issues du Moyen-Orient arrive sur le territoire, explique Lucie Curet, déléguée nationale en région Amériques de la Cimade, association d’aide aux migrants. Les réfugiés sont d’abord arrivés de Syrie, et un peu plus tard d’Afghanistan. »

Pour Lucie Curet, ce phénomène migratoire s’explique par l’accroissement des contrôles aux frontières via Frontex en Méditerranée : « Cette route s’abordait par des voies très dangereuses. Dans les phénomènes migratoires, quand ça ne passe pas d’un côté, on essaye de passer par un autre. Pour rejoindre l’Europe, ces populations se sont organisées pour arriver en France en passant par la Guyane. »

Des conditions de vie déplorablesEn 2024, 8 703 demandes ont été introduites en Guyane, selon les données de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il s’agit du département français qui reçoit le plus de demandes d’asile, après Paris (environ 13 000). En décembre 2024, 20 000 personnes étaient en attente de leur demande d’asile, selon la Structure de premier accueil des demandeurs d’asile (Spada). Les demandes, majoritairement haïtiennes, sont toujours suivies par celles des réfugiés du Moyen-Orient (entre 20 et 30 %).

On vit à côté des vers, des scorpions et des rats.

MohammedSur le territoire guyanais, l’État manque cruellement de structures adaptées pour répondre aux besoins de logement d’urgence. « Les capacités d’hébergement et d’accompagnement sont extrêmement limitées, avec environ 1 700 places », explique Mathieu Tetrel,président de la Cimade Amériques. En conséquence, la plupart des personnes venant du Moyen-Orient sont placées au camp de La Verdure, un bidonville situé en périphérie de Cayenne.

Sur cette immense esplanade de goudron appartenant à l’État, des centaines de réfugiés attendent la validation de leur demande d’asile. Ils vivent dans des habitations de fortune, faites de palettes et de bâches,

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Déconstruire le duel des « deux France »

« Les évangéliques étaient très disposés à embrasser un personnage comme Trump »

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »