Marguerite Durand, itinéraire d’une frondeuse

Dans une passionnante biographie, Lucie Barette retrace la trajectoire de cette intellectuelle féministe avant-gardiste dont la lutte prend racine dans la presse, mais qu’il serait difficile de restreindre à cette seule activité tant sa vie fut riche et surprenante.

dans l’hebdo N° 1870 Acheter ce numéro

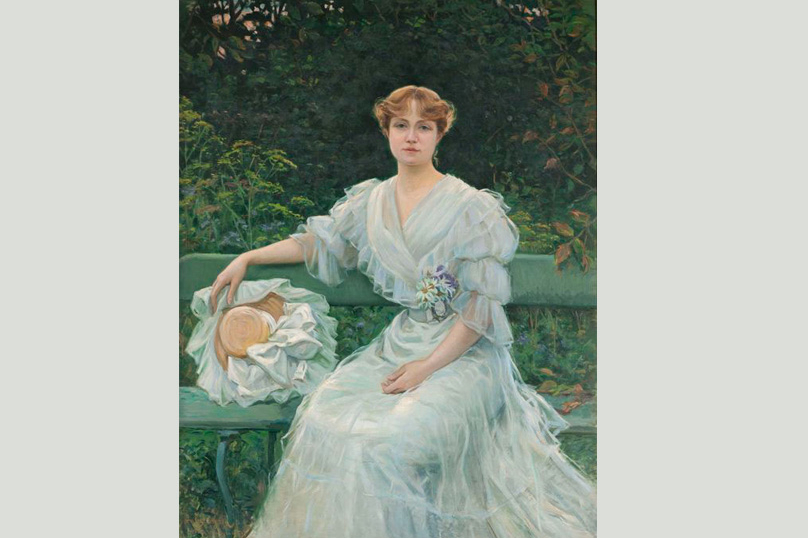

© Photographie du tableau figurant dans les collections de la bibliothèque Marguerite Durand / Wikipédia / CC BY-SA 4.0

Comédienne, patronne d’un journal, syndicaliste, créatrice d’un club automobile pour femmes ou d’un cimetière pour animaux : difficile d’énumérer toutes les activités exercées par Marguerite Durand au long de sa vie. C’est à travers celle de journaliste que Lucie Barette, l’autrice de cette passionnante biographie, narre l’étonnant parcours de son héroïne. Le regard de l’enseignante-chercheuse sur cette histoire du féminisme français fait prendre conscience au lecteur que la stigmatisation des femmes emprunte toujours aux mêmes refrains.

Marguerite Durand refuse d’écrire son article et démarre alors une vie presque intégralement dédiée à la cause féministe.

Ainsi, l’évocation des violences conjugales dont est victime Marguerite Durand au début de sa vie d’adulte, à la fin du XIXe siècle, résonne de façon très contemporaine. Faire constater ses blessures par un médecin, contacter son avocat avec l’aide de son ami Georges Clemenceau (rien que ça) et faire reconnaître son fils chez le notaire dans la foulée… Aussi « modernes » soient ces démarches, Lucie Barette n’oublie pas que Marguerite Durand peut agir ainsi grâce à son statut social : celui d’une bourgeoise.

Née dans une famille aisée à Paris, en 1864, celle qui est d’abord passée par la Comédie Française délaisse les planches de la capitale pour le journalisme aux côtés de Georges Laguerre, son premier mari, avocat républicain et député boulangiste. En poste au Figaro, elle est envoyée couvrir un événement qui est le point de départ de l’ouvrage et sans nul doute le tournant de sa vie : le Congrès féministe international de 1896.

La commande de son employeur est claire : dénigrer l’événement. Le lecteur de 2025 appréciera la constance du journal, à l’époque dirigé par Francis Magnard, un monarchiste catholique. C’est tout le contraire qui se déroule. Marguerite Durand refuse même d’écrire son article et démarre alors une vie presque intégralement dédiée à la cause féministe.

Bousculer les institutionsQuel plaisir, ensuite, de suivre la carrière de cette femme encore trop méconnue, qui traverse l’histoire du pays en bousculant les institutions dans le but de faire avancer sa cause ! Louis XVII, Alexandre Dumas, Guillaume II ou encore Napoléon III passent plus ou moins près de son parcours, et l’on en vient à penser qu’une telle épopée mériterait aujourd’hui un long métrage, voire carrément une série.

J’espère avoir réussi à mettre en lumière (...) ce qu’elle avait de vrai, de complexe, de si aimable, de si flamboyant.

L. BarretteMalgré ce que le titre de l’ouvrage laisse entendre, le prisme journalistique n’est pas si présent au fil des pages, bien que le journal La Fronde, fondé par Marguerite Durand, revienne sans cesse dans le récit, au gré de ses réussites ou déboires, éditoriaux ou financiers. Ce journal féministe en non-mixité est une première mondiale et les obstacles ne manquent pas, déjà, pour contourner la législation du travail défavorable aux femmes ou faire face aux critiques acerbes de ses confrères, hommes évidemment.

LaIl vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Marcuse, penseur du néofascisme qui vient

« Donald Trump donne un permis général pour un Far West global »

La gauche et la méritocratie : une longue histoire