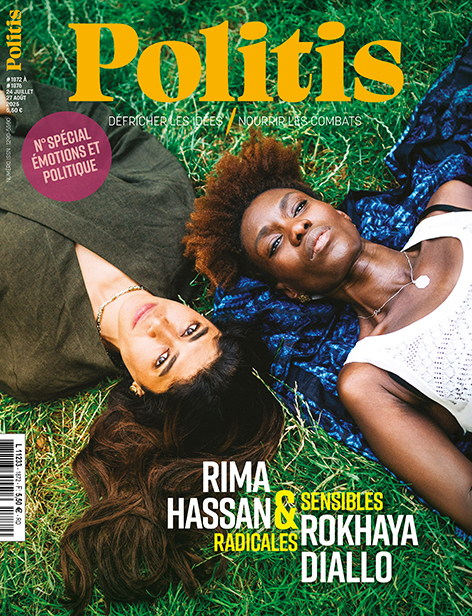

Rokhaya Diallo-Rima Hassan : pourquoi tant de haines ?

Ces deux voix fortes sont marginalisées. Ce qui révèle une peur profonde : entendre des femmes qui incarnent une société diverse, lucide, qui ne demande plus la permission pour parler de justice et d’égalité.

© Maxime Sirvins

Dans le même dossier…

« Émotions et politique » : le numéro spécial d’été de Politis Rima Hassan et Rokhaya Diallo : « La gauche ne se réduit pas à la colère » Pour une radicalité sensibleIl y a un paradoxe frappant autour de figures comme Rima Hassan et Rokhaya Diallo : tout le monde a un avis sur elles, mais peu prennent le temps de les écouter réellement ou de les lire (1) Dans les grands médias français, on parle d’elles abondamment – mais souvent sans leur donner la parole, ou alors dans des contextes polémiques, sur la défensive. Comme si ce qu’elles disent dérangeait plus que ce qu’on projette sur elles.

L’une est juriste en droit international, eurodéputée France insoumise, engagée pour la cause palestinienne. L’autre, autrice, réalisatrice et essayiste, dénonce le racisme structurel et les angles morts de la République. Deux voix fortes, rigoureuses et précises, qui pourtant restent marginalisées. Dès qu’elles s’expriment, la mécanique s’emballe : procès d’intention, disqualification d’office, soupçons répétés. On commente leurs propos, on les interprète, mais on les interroge peu.

Voir ici leur entretien croisé, à l’occasion de notre numéro spécial d’été « Émotions et politique », dont elle font la couverture. Le numéro peut se commander ici.

Rima Hassan est accusée d’antisémitisme, alors même qu’elle plaide pour une solution binationale, discutée depuis des décennies par des intellectuels israéliens et palestiniens. Elle critique l’application sélective du droit international, interpelle sur la colonisation illégale, défend une égalité de droits pour tous – et cela suffit à faire d’elle une menace. Ce n’est pas tant la radicalité de ses positions qu’on lui reproche, mais le fait qu’elle ose penser autrement sur un sujet verrouillé par l’émotion et les dogmes.

Leurs propos sont disséqués, suspectés, alors que d’autres peuvent s’exprimer librement, même lorsqu’ils tiennent des propos ouvertement discriminatoires.

Rokhaya Diallo, de son côté, est accusée d’importer les débats américains, de communautarisme, d’antirépublicanisme – comme si parler de racisme systémique ou de violences policières relevait de l’hostilité plutôt que du constat. Elle est l’une des rares à tenir une ligne constante, sans céder à la tiédeur attendue des voix minoritaires. Et c’est précisément cela qui gêne : qu’une femme noire, intellectuelle, féministe, s’exprime depuis une position légitime. Elle est l’autrice d’une dizaine d’ouvrages, de centaines d’articles et de nombreux documentaires. Ce qu’on lui refuse, c’est d’être à la fois critique et républicaine.

Pour commander le numéro spécial « Émotions et politique » avec Rima Hassan et Rokhaya Diallo en couverture, rendez-vous sur notre boutique pour le commander au format numérique ou papier.

Ce que Rokhaya Diallo et Rima Hassan ont en commun, ce sont finalement des accusations de dangerosité : proximité avec le terrorisme ou avec l’islam dit « radical », et les soupçons permanents de double discours qui sont des tropes racistes assez classiques. Dans les deux cas, le double standard est criant. On exige d’elles des condamnations en boucle, on les somme de se justifier sans relâche. Le doute, la nuance, l’évolution : autant de droits qu’on leur dénie. Leurs propos sont disséqués, suspectés, alors que d’autres peuvent s’exprimer librement, même lorsqu’ils tiennent des propos ouvertement discriminatoires.

Cette mise à distance ne relève pas simplement du désaccord politique. Elle révèle une peur plus profonde : celle d’entendre des voix qui bousculent les récits dominants, qui interrogent les fondements mêmes de l’universalisme tel qu’il est brandi en France. Dans un paysage médiatique encore trop uniforme, ces femmes incarnent une société diverse, lucide, qui ne demande plus la permission pour parler de justice et d’égalité. Et leur exclusion est souvent flagrante.

Racisme diffus

Quand Rima Hassan est interpellée en Israël après une mission humanitaire, aucun grand média ne lui tend le micro. Quand Rokhaya Diallo est écartée d’un plateau, c’est parfois sans même qu’on l’ait invitée. Pourtant, à l’étranger, leur expertise est reconnue : Rokhaya Diallo est journaliste pour le Guardian ainsi que le Washington Post et enseigne à Georgetown University – pourquoi aucune institution française ne lui a jamais rien proposé de semblable ? –, tandis que Rima Hassan est suivie dans toute l’Europe.

Il ne s’agit pas de les placer au-dessus de toute critique. Mais encore faut-il leur accorder ce que l’on concède sans hésiter à d’autres : le droit à la parole, à la complexité, au désaccord. Ce refus d’écoute, cette défiance persistante, disent peut-être plus sur notre société que sur elles. Ce n’est pas seulement une peur de leurs idées : c’est une peur de ce qu’elles incarnent. Une génération de femmes racisées et autonomes, qui refusent les cases assignées.

Il s’agit d’un miroir tendu à la République.

Et si derrière les procès en radicalité, en communautarisme ou en déloyauté républicaine, se cachait un racisme plus diffus – celui qui tolère les différences à condition qu’elles se taisent ? Alors il ne s’agit plus seulement d’un débat d’idées. Il s’agit d’un miroir tendu à la République. Et ce qu’il reflète n’est franchement pas à son honneur.

L’actualité vous fait parfois enrager ? Nous aussi. Ce parti pris de la rédaction délaisse la neutralité journalistique pour le vitriol. Et parfois pour l’éloge et l’espoir. C’est juste plus rare.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

L’exception espagnole qui dérange

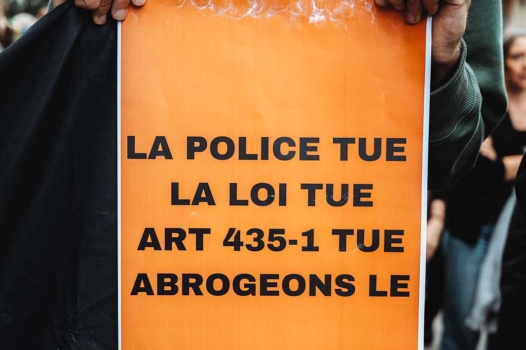

La police tue (encore)

Le Pen : un procès pour carburant politique