Thomas Piketty : « Le combat pour la taxation des plus riches ne fait que commencer »

L’économiste, spécialiste des inégalités et professeur à l’École d’économie de Paris revient sur la séquence politique et économique actuelle alors que le sujet de la taxe Zucman s’impose dans le débat public. Et appelle l’ensemble des forces progressistes à se lancer dans ce combat pour l’égalité.

dans l’hebdo N° 1880 Acheter ce numéro

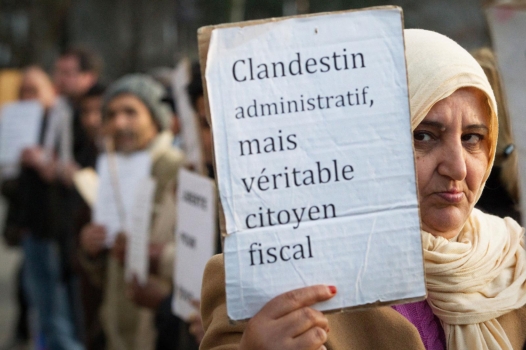

© Maxime Sirvins

"Taxer les riches ». Ce slogan n’a jamais été autant d’actualité. Alors que Sébastien Lecornu, le nouveau premier ministre, tente de trouver un équilibre politique pour faire adopter un budget, la question d’un impôt sur le patrimoine des ultra-riches fait son chemin. Pour le spécialiste des inégalités économiques et coauteur de Ce que l’égalité veut dire (Seuil, 2025), cela n’est que le début d’un combat qui s’annonce acharné en vue d’une meilleure justice fiscale – et donc d’une meilleure répartition des richesses et du pouvoir.

Dans la séquence politique et sociale que nous vivons, trouvez-vous que la question de l’égalité revient au centre du jeu ?

Thomas Piketty : Oui, elle revient, même si elle n’a jamais vraiment disparu. Ce qui me frappe aujourd’hui, c’est que le combat pour l’égalité en général et, plus particulièrement, pour la taxation des plus riches ne fait que commencer. Dans la séquence qui s’ouvre, la gauche a besoin d’être forte et unie. Je le dis avec gravité et sérieux. Le point qui a été posé dans le débat actuel est celui de la taxe Zucman, c’est-à-dire un impôt plancher de 2 % pour les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine. Ce qui est, disons-le, un minimum absolu.

Avoir réussi à imposer cela dans le débat public est à la fois très important et en même temps cela ne suffira pas à résoudre les problèmes que l’on a. Pourtant, on observe déjà le niveau de résistance politique, médiatique et juridique – le Conseil constitutionnel peut retoquer le projet de taxe comme il l’a déjà fait par le passé – qui se dresse contre cette mesure.

Cela n’est pas étonnant. Il y a toujours eu, face à toutes les avancées historiques vers l’égalité, un front d’une puissance inouïe. Celui-ci n’a été battu en brèche que grâce à des mobilisations très fortes. Toutes les étapes importantes historiques vers l’égalité, de l’abolition des privilèges fiscaux pendant la Révolution française à l’abolition de l’esclavage, ont été des batailles majeures. Elles ont nécessité des transformations institutionnelles, constitutionnelles et cela n’a jamais été facile. Au contraire ! Et c’est pour cela que cela demande une unité et une priorisation des combats par rapport aux sources possibles de division.

La gauche doit clairement faire plus pour convaincre.

La gauche est-elle à la hauteur dans ce combat ?

La mesure proposée reste très minimaliste et la gauche doit clairement faire plus pour convaincre. Il ne faut pas s’arc-bouter sur l’idée que le programme parfait a déjà été mis en place lors de la présidentielle de 2022 ou pendant l’alliance du Nouveau Front populaire (NFP). Bien sûr, cela reste bien mieux que les autres forces politiques – libérales et nationalistes –, mais il va falloir être beaucoup plus convaincant sur le fond pour gagner. Il faut que tout le monde fasse preuve de modestie et se mette au travail pour ce combat qui ne fait que commencer.

Les mobilisations sociales des 10 et 18 septembre peuvent-il aider dans la poursuite de cet objectif ?

Tout à fait ! La mobilisation des citoyens et des syndicats est très importante. Les organisations des salariés ont été insuffisamment associées à la question de la progressivité de l’impôt, de la taxation des plus riches. Pendant longtemps, on a vécu avec l’idée que les

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Déconstruire le duel des « deux France »

« Les évangéliques étaient très disposés à embrasser un personnage comme Trump »

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »