Les vendanges, nouvelle complémentaire retraite

Dans le Gers, des retraités complètent leurs revenus en participant aux vendanges. Palliant ainsi, entre ras-le-bol et bonne humeur, la difficile embauche de main-d’œuvre dans le secteur viticole.

dans l’hebdo N° 1881 Acheter ce numéro

© Simon Renou

Le soleil pointe à peine le bout de son nez sur les coteaux de Maumusson-Laguian, un petit village aux confins du Gers, à l’ouest d’Auch. La brume lèche encore le haut des ceps et, du corps de ferme, s’échappe une odeur qui éveille les papilles. Guy Capmartin, 66 ans, père de Simon, tous deux vignerons et propriétaires du domaine, a manié la poêle tôt ce matin. Sur la table, il a disposé des œufs et de la ventrèche, sorte de bacon local. Il est 7 heures du matin, les lève-tôt auront droit à un morceau, les autres au café.

Les vendangeurs arrivent par grappes, s’installent autour du petit-déjeuner. Ils sont 18. « Cette année encore, j’ai la moitié de locaux, des retraités pour la plupart, explique Simon Capmartin. Heureusement que je peux compter sur eux. Pour les saisonniers, je suis obligé d’en embaucher deux fois plus que nécessaire, car la moitié annule au dernier moment. »

« Je ne recrute quasiment plus que des retraités », abonde Jérémy Estoueigt, vigneron dans le Béarn. « Les vendanges ne durent pas longtemps et, comme on ne peut annoncer leur date exacte qu’à la dernière minute, beaucoup de jeunes préfèrent prendre un boulot plus sûr. » Souvent, elles ne durent que quelques jours, deux ou trois semaines au maximum. Tout dépend de la météo, du degré de maturité du raisin et de l’organisation du domaine. C’est ce qui explique en partie les difficultés de recrutement : les vendanges n’offrent ni la durée ni la régularité de la restauration, par exemple.

« Gâter mes petits-enfants et partir en vacances »8 heures : c’est l’heure de rejoindre les vignes. Dans les rangs, Brigitte ramasse de la syrah aux grains noirs et juteux qui tachent vite les doigts. En se baissant pour ramasser une grappe tombée au sol, elle raconte qu’elle connaît Simon Capmartin « depuis qu’il est dans le ventre de sa mère ». Elle et sa sœur reviennent chaque année depuis 1982. « C’est mon petit plaisir de l’année, j’aime l’ambiance, rencontrer du monde. Oui, c’est pénible ; à la fin de la journée, on a tous mal au dos, mais ça me fait du bien. Je prends un Doliprane et je reviens ! » Brigitte ne veut pas dire son âge : « T’auras qu’à dire que je suis une vieille peau du madiran et puis voilà. »

Nos petites retraites ne suffisent pas. Alors ça, plus un peu de boulot à côté,

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

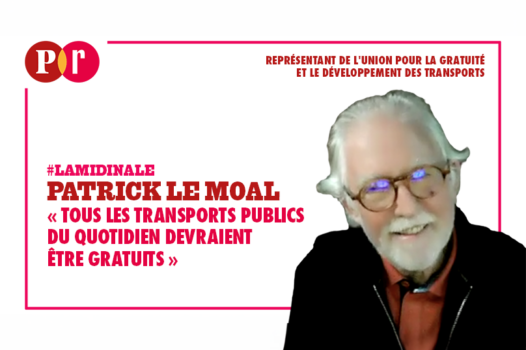

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »

OQTF : enquête sur le rôle des entreprises privées dans les centres de rétention

Municipales : découvrez si votre commune respecte les quotas de logements sociaux