Mégacanal : l’imposture écologique d’un « aquarium de béton »

Le canal Seine-Nord Europe devrait voir le jour dans les Hauts-de-France en 2030. Un chantier colossal, qui a un impact sur les terres agricoles et les ressources en eau.

Dans le même dossier…

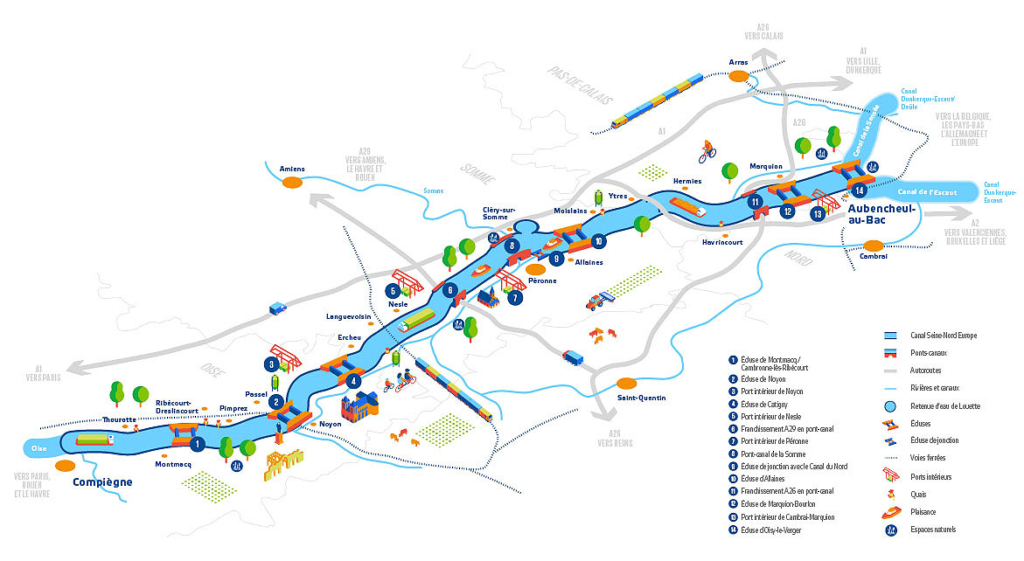

Agro-industrie : comment le mégacanal attire une usine d’engrais chimique Une pharaonique autoroute fluviale dans les Hauts-de-FranceUn projet pharaonique, c’est d’abord une avalanche de chiffres. Le Canal-Seine-Nord-Europe (CSNE) n’échappe pas à cette règle : il s’agit de creuser 107 kilomètres de voie fluviale de 54 mètres de large, entre Compiègne (Oise) et Aubencheul-au-Bac (Nord), soit 64 communes traversées, afin de « connecter le réseau français aux 20 000 km de voies fluviales européennes » et transporter « 17,4 millions de tonnes de marchandises à horizon 2035 ». Pour cela, il faut construire sept écluses, dix quais, quatre ports intérieurs, soixante-deux ponts… Pour un investissement de 5 milliards d’euros d’argent public (réparti entre l’Europe, les collectivités territoriales et l’État français).

Pour les opposants à ce projet, d’autres chiffres sont à mettre en lumière : 21 millions de m3 d’eau maintenue en surface, 300 espèces protégées directement touchées, 100 000 tonnes de béton soit 12 millions de tonnes de granulat nécessaires, ainsi que 3 200 hectares de terres artificialisées et un impact sur le foncier agricole touchant un périmètre de plus de 70 000 hectares de terres.

« C’est un aquarium de béton pour lequel il faut mobiliser des milliers d’hectares des meilleures terres agricoles de France. Elles seront totalement perdues pour l’agriculture car une fois le chantier commencé, les terres auront été extraites, chamboulées, polluées », détaille Valtina* du mouvement Mégacanal non merci.

Les prénoms suivis d’une astérisque ont été changés.

« Aucun débat démocratique »

La Confédération paysanne des Hauts-de-France dénonce une véritable menace pour l’agriculture paysanne locale et l’artificialisation d’une surface équivalent à la ville de Beauvais : « Ces terres préemptées par la Société du canal Seine-Nord-Europe au nom d’une “déclaration d’utilité publique”, fragilisent de nombreux agriculteurs sans qu’aucun véritable débat démocratique n’ait eu lieu. »

Dans les zones du chantier où sont prévus des ports intérieurs ou des écluses, l’impact sur le foncier agricole est plus important. Ce besoin en terre nécessite forcément la mise en place d’un aménagement foncier. Un remembrement agricole qui ne dit pas son nom.

À Ytres, près de Cambrai, le village se prépare à être coupé en deux par le canal. « Le village aux deux rives comme ils l’appellent ! », commente Yves Courtaux, agriculteur sur la commune depuis 2002. Situé sur le dernier tronçon du projet, ce passage est le point haut de franchissement, situé à 130 mètres d’altitude. Un casse-tête géographique et géologique qui a retardé la mise en œuvre, et donné lieu à plusieurs reconfigurations du projet.

Aujourd’hui, ils en sont à la troisième version du tracé. « Le point au milieu des betteraves est un vrai obstacle, confirme Yves Coutraux qui a entendu parler de ce projet de canal pour la première fois en 2004. À chaque nouveau tracé, c’était de pire en pire. » Exemple de changement conséquent : au départ étaient prévue une tranchée de 30 mètres de profondeur avec une écluse. Désormais, l’écluse est supprimée mais il faudra atteindre 47 mètres de profondeur.

Le tracé passe désormais dans le village : le cimetière et un hameau seront séparés du bourg, situé à 200 mètres. Pour Yves Courtaux, le canal sera un voisin très proche puisque les bâtiments de sa ferme seront à 30 mètres de la tranchée, et l’emprise du projet représente 25 % de sa ferme.

Je prends conscience, après coup, que ce système participe à faire accepter l’abandon de terres agricoles au profit des bulldozers.

Y. Courtaux

Il souhaite clarifier les choses sur le remembrement en cours : premièrement, les agriculteurs n’ont pas été expropriés donc n’ont pas été payés pour céder ces terres et ne peuvent pas s’opposer. Deuxièmement, comme le prévoit la loi lors de tels aménagements fonciers, d’autres parcelles ont été proposées aux commissions locales, composées entre autres des propriétaires des terres, à destination des agriculteurs touchés.

« La loi est respectée, admet, amer, Yves Courtaux. Mais je prends conscience, après coup, que ce système participe à faire accepter l’abandon de terres agricoles au profit des bulldozers. Ça devient presque indolore parce que finalement, la majorité des agriculteurs retrouve une surface équivalente, ou plus grande, parfois mieux configurée même si c’est plus loin. » Même s’il ne veut pas en faire une affaire personnelle, Yves avoue qu’il sera un peu plus durement touché, car le canal lui mangera des parcelles historiques de la ferme familiale.

La paysannerie oubliée

« Je retrouve une surface équivalente, ailleurs. Ça, c’est la théorie. Dans la pratique, je ne retrouverai pas la même qualité des sols. Je pratique l’agriculture de conservation des sols pour avoir des sols vivants, mais ce n’est jamais pris en compte pour les compensations. Chez moi, la terre ne colle pas aux pieds, donc, oui, c’est décevant de devoir repartir à zéro à 60 ans, d’annihiler 40 ans de travail… Mais je n’ai pas le choix », glisse-t-il, dépité.

Un « chantier du siècle », comme le qualifient ses promoteurs, aux répercussions très concrètes sur des terres nourricières et des vies d’agriculteurs. Pour les opposants au CSNE, la globalité du projet est au service du système agro-industriel. Certains signes indiquent que ce projet, pourtant au cœur de plusieurs territoires agricoles, n’intègre pas du tout la paysannerie.

« Il y a par exemple le projet de créer des silos tout le long du canal pour stocker les céréales, car on sait qu’il servira à transporter deux choses : les granulats pour le BTP et les céréales des grandes exploitations destinées à l’export. Plus globalement c’est pour relier Paris aux ports du Benelux, puis rejoindre le commerce international », décrit Valentin*, membre des Soulèvements de la Terre à Lille. « Pour nous, ce sont des installations logistiques qui s’inscrivent dans le système de la mondialisation, basé sur la spéculation des denrées alimentaires », poursuit-il.

Les membres craignent également que certaines parcelles de terres agricoles soient cédées par la Safer (une société d’aménagement foncier et d’établissement rural en charge de la redistribution des parcelles) à de gros céréaliers, et des grands exploitants belges.

La consommation d’eau annuelle nécessaire (…) serait équivalente à celle d’une ville de 660 000 habitants.

Valtina

Autre signe inquiétant : l’utilisation des ressources en eau. Présenté comme une alternative écologique au transport routier de marchandises, le canal nécessite d’être rempli, et régulièrement alimenté afin d’assurer la circulation des bateaux à grand gabarit. « Ce sont en réalité des millions de m3 d’eau emprisonnés dans des bassins artificiels. On estime que la consommation d’eau annuelle nécessaire au mégacanal et à la retenue d’eau serait équivalente à celle d’une ville de 660 000 habitants », explique Valtina.

L’autorisation environnementale a été signée le 9 août par les préfets des départements de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. Deux associations environnementales, Protection du territoire Seine-Escaut et Nord Nature environnement, ont déposé un recours devant le tribunal administratif d’Amiens pour la contester. Elles pointent notamment le non-respect des réglementations sur l’eau et sur la protection des zones humides, un impact environnemental global non évalué, et la prise en compte d’un réchauffement climatique limité à +1,4 °C alors que l’État demande une adaptation du pays à un réchauffement de +4 °C.

« 22 fois plus grand que Sainte-Soline »

Un rapport du Haut-commissariat à la stratégie et au plan (HCSP), publié en juin 2025, alerte sur le fait que 88 % du pays sera en sous-tension hydrique en 2050, y compris les Hauts-de-France, notamment le bassin-versant de l’Escaut, situé juste après la fin du CSNE. Pour anticiper les éventuels manques d’eau, une retenue d’eau de 14 millions de m3 est en construction dans la vallée de Louette, à Allaines (Somme). « C’est 22 fois plus grand que la mégabassine de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres ! », précise Valentin.

Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines non merci, soutient la lutte car il y voit des points communs évidents avec la situation dans le Poitou-Charente, où il milite : « L’emprise de l’agro-industrie est similaire : que ce soit les infrastructures du port de La Rochelle, les mégabassines, ou le mégacanal, ce sont des maillons dans un système plus global pour faciliter les échanges internationaux, faisant fi de l’alternative de relocalisation des productions. »

Le batelier du Marais-Poitevin connaît bien la topographie des plaines picardes pour y avoir passé les premières années de sa vie. Il s’est rendu sur place il y a trois ans, et a été marqué par les premiers chantiers préparatoires, mais aussi par un paysage sans haies, par les sols totalement compactés qui conduisent au ruissellement et donc aux inondations. Comme celles qui ont ravagé la vallée de l’Aa en 2023 et 2024.

La Picardie souffre de la même croyance qui a sévi dans le Poitou : croire que l’eau est une ressource inépuisable.

J. Le Guet

« Dire que le mégacanal sera en mesure de limiter ses impacts, c’est de la foutaise ! Tout ce qui va dans le sens de l’artificialisation des sols agricoles, et donc de leur mort, contribue à l’accélération des phénomènes climatiques extrêmes », glisse-t-il. La Picardie souffre de la même croyance qui a sévi dans le Poitou il y a quarante ans : croire que l’eau est une ressource inépuisable. Or, les tendances montrent que l’eau est un vrai facteur limitant à prendre en compte dès maintenant. »

Une délégation de Bassines non merci des Deux-Sèvres sera présente à la mobilisation contre le mégacanal, le samedi 11 octobre près de Compiègne. Julien Le Guet tentera de faire naviguer sa barque de batelier sur l’Oise, afin de créer un pont entre les « luttes de l’eau ».

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

À Paris, « une agriculture basée sur l’exportation détruit les agriculteurs »

Nous appelons la France à voter contre l’accord UE-Mercosur

COP21 : comment le CAC 40 contourne l’accord de Paris