Sécurité sociale : 80 ans après, la nécessité d’aller plus loin

En 1945 naissait la « Sécu ». Un modèle révolutionnaire qui perdure malgré de nombreux bouleversements. Mais, alors que les besoins sociaux et environnementaux augmentent, élargir son champ d’action apparaît de plus en plus indispensable pour faire reculer le marché. Et continuer de faire société.

dans l’hebdo N° 1882 Acheter ce numéro

© PHILIPPE MERLE / AFP

"Nul ne saurait ignorer que l’un des facteurs essentiels du problème social en France, comme dans presque tous les pays du monde, se trouve dans ce complexe d’infériorité que crée chez le travailleur le sentiment de son insécurité, l’incertitude du lendemain qui pèse sur tous ceux qui vivent de leur travail. Le problème qui se pose aujourd’hui aux hommes qui veulent apporter une solution durable au problème social est de faire disparaître cette insécurité. »

Symbole ou ironie de l’histoire ? C’est presque quatre-vingts ans jour pour jour après la création de la Sécurité sociale que Sébastien Lecornu va monter à la tribune de l’Assemblée nationale pour délivrer son discours de politique générale, le 6 ou le 7 octobre prochain. La même où, il y a huit décennies, Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail et de la Sécurité sociale de 1945 à 1947, prononçait les mots précités.

Quatre-vingts années se sont écoulées depuis l’ordonnance du 4 octobre 1945 instituant « une organisation de la Sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent ». Et pourtant le sujet demeure d’une actualité tenace. N’a-t-il pas récemment fait chuter le gouvernement Bayrou, dont le projet de budget visait à affaiblir ses prérogatives ?

Le “trou de la Sécu”, j’en entends parler depuis que je suis en âge de comprendre les débats sociaux et politiques.

D. Gravouil« Aujourd’hui, certains aiment à dire qu’on a une protection sociale trop généreuse. Mais ce n’est pas vrai. Nous avons une protection sociale ambitieuse qui vise à répondre à des besoins qui existent dans la population », souligne Elvire Guillaud, maîtresse de conférences en économie à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne et spécialiste des politiques sociales.

« Ambitieux », « révolutionnaire » : les qualificatifs adossés à la création de ce modèle de solidarité sont nombreux, et très largement positifs. Une fierté nationale qui perdure aujourd’hui. Selon un sondage récent réalisé par Cluster17 pour l’Unsa, 66 % des travailleurs estiment que la Sécurité sociale contribue de manière significative à la solidarité et à la cohésion.

Des résultats qui viennent confirmer ceux d’Elvire Guillaud et de Michaël Zemmour. « Le système d’assurance sociale français bénéficie d’un fort soutien politique de la part des assurés », écrivent les deux économistes dans une étude commune (1) analysant vingt ans de données du baromètre de la Drees sur le rapport des Français à la protection sociale.

Un « fort soutien » populaire qui détonne avec les discours publics sur le système de protection sociale français. Depuis la fin du XXe siècle, ceux-ci sont avant tout comptables. Le fameux « trou de la Sécu », véritable topos médiatico-politique, en est l’exemple le plus criant. « Quand François Bayrou explique qu’on est au bord de la faillite, c’est purement et simplement une instrumentalisation politique », s’agace Nicolas Da Silva, économiste à l’université Sorbonne Paris Nord et auteur de La Bataille de la Sécu (La Fabrique, 2023).

« Le “trou de la Sécu”, j’en entends parler depuis que je suis en âge de comprendre les débats sociaux et politiques. S’il était aussi dangereux que ce qu’on peut entendre, la Sécu serait tombée dedans. Et nous avec », raille Denis Gravouil, en charge des politiques sociales à la CGT.

Une reprise en main par l’ÉtatCe discours comptable est, en effet, loin d’être nouveau. Et il correspond à plusieurs changements majeurs qu’a connus la protection sociale ces dernières décennies. En premier lieu, sa reprise en main progressive par l’État. À sa création, la Sécurité sociale est financée et gérée par les travailleurs. « La notion de “démocratie sociale”, aujourd’hui bien banalisée et démonétisée, était alors posée comme un horizon politique, voire l’aboutissement de la démocratie politique », écrit la sociologue Colette Bec (2).

Mais, au fil des années et des réformes, la gestion par les travailleurs dérive vers une gestion étatique. « Désormais, c’est l’État qui a le pouvoir, affirme Nicolas Da Silva, à la fois car c’est lui qui nomme le directeur de la Sécu et car c’est le gouvernement qui présente chaque année le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Et c’est clairement cela qui donne le la des orientations politiques. »

Une reprise en main qui agace beaucoup les syndicats. « Les partenaires sociaux n’ont aucun poids dans la construction du PLFSS. On nous donne la version finale et voilà », souffle Dominique Corona, numéro 2 de l’Unsa et membre du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam). « Honnêtement, ce conseil ne sert à rien ou presque », confie-t-il.

Aujourd’hui, il faut réussir à étendre la Sécurité sociale mais en prenant garde de ne pas l’affaiblir sur les missions qu’elle effectue déjà.

B. PalierPour la CFDT, cette « étatisation » constitue un vrai risque d’affaiblissement de notre modèle social. « On l’observe notamment quand il y a des problèmes de finances publiques. On étiole la protection sociale et cela ouvre la porte aux marchés et à la privatisation », explique Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale de la première centrale du pays. Les exemples ne manquent pas, notamment dans le secteur de la santé, où l’affaiblissement de l’hôpital public a permis l’essor de cliniques privées lucratives.

Outre la question de la gouvernance, c’est aussi le modèle de financement qui est au cœur de ce conflit. Historiquement, la protection sociale est financée très majoritairement par des cotisations. Aujourd’hui, celles-ci restent centrales, représentant près de 55 % de son financement. Mais de nombreux impôts sont venus se greffer pour le compléter. Notamment la CSG, créée au début des années 1990, mais aussi une partie de la TVA.

Or cela présente un risque non négligeable : « Cela rend notre modèle social dépendant de la couleur politique du gouvernement », souligne Elvire Guillaud. « C’est le nerf de la guerre. Si on laisse l’État décider de l’affectation de certaines taxes, on risque, demain, de donner les clés du camion de notre République sociale à un gouvernement RN », s’inquiète Dominique Corona. C’est notamment sur la base de cet argumentaire que l’ensemble des organisations syndicales ont été vent debout contre le projet de « TVA sociale » évoqué par François Bayrou au printemps dernier.

Investissement socialGouvernance et financement : les deux faces d’une même pièce au cœur de l’avenir du modèle social français. Notamment dans un contexte où les besoins sociaux et environnementaux sont de plus en

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

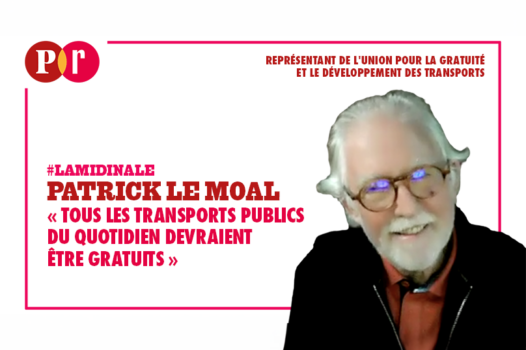

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »

OQTF : enquête sur le rôle des entreprises privées dans les centres de rétention

Municipales : découvrez si votre commune respecte les quotas de logements sociaux