« La mer nous remet à notre place : un existant qui ne voit pas tout »

Philosophe et autrice de L’Être et la mer, Corine Pelluchon appelle à regarder l’humanité depuis l’océan, pour repenser sa place, appréhender sa vulnérabilité et ouvrir à un imaginaire de la solidarité.

Corine Pelluchon est philosophe et enseigne à l’université Gustave-Eiffel. Elle est l’autrice de nombreux ouvrages sur la réparation du vivant, l’alimentation, la cause animale et la démocratie. En 2024, elle publie un ouvrage remarqué, L’Être et la mer (PUF, 2024), où elle propose de redessiner l’humanité en partant des océans.

Ces derniers mois, des flottilles jusqu’aux bateaux qui rejoignent la COP 30, comme le Women Wave Project, la solidarité a plusieurs fois voulu s’exprimer en passant par l’océan. Qu’est-ce que cela change quand on pense notre relation au monde, depuis le monde maritime ?

Tout. D’habitude, on pense les mers comme de vastes étendues d’eau bordant les continents. Là, c’est le contraire. On pense les continents à partir de l’océan mondial. Au lieu de quadriller le monde des murs ou des frontières, on voit les terres comme des îles.

Autant sur terre, nous, terrestres, avons l’impression que grâce à nos constructions que nous érigeons, nous sommes protégés. Dans l’océan, dont nous dépendons, mais où nous ne pouvons pas vivre sans équipement, nous sommes à la merci des éléments. Sur un bateau, il faut aussi se montrer solidaire. En haute mer, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes sur un élément que l’on aime, qui nous fascine, mais qui demeure étranger et qui nous signifie que nous sommes très vulnérables. Nous pouvons nous noyer, être emportés par les flots.

L’ontologie marine que j’ai développée repose donc sur ces deux fondamentaux : l’unicité de l’océan et sa préséance sur les terres. L’unicité de l’océan fonde l’unité de l’humanité, et le monde devient un archipel. Mais les terres, submersibles, soulignent aussi notre fragilité. Cette ontologie marine, ainsi que la conscience de notre dépendance à l’égard de l’océan dont les fonctions écosystémiques pour réguler l'atmosphère sont essentielles à notre survie, devrait nous conduire à plus de coopération, au lieu de renforcer la guerre de chacun contre chacun.

Cette ontologie de la fluidité s’oppose à l’obsession du contrôle, mais aussi à la pensée de l’enracinement chère à l’extrême droite.

L’ontologie marine permet-elle de mettre en tension une vision techniciste, productiviste des milieux et des corps ?

Je le crois, oui. Cette ontologie de la fluidité s’oppose à l’obsession du contrôle, mais aussi à la pensée de l’enracinement chère à l’extrême droite et à sa propension à établir des frontières ou des murs divisant l’humanité. Penser l’humain à partir de l’océan renouvelle complètement la perception de soi et de notre condition. La terre est un fluide lent, et non un bloc de granit ; l’humanité est une et multiple et chacun est traversé diverses influences, comme dans Les Vagues de Virginie Woolf.

Dans L’Être et la mer, vous proposez une réflexion sur notre rapport à la mort, bousculé par la menace pressante d’un effondrement. Comment le concept que vous avancez, l’existentialisme écologique peut-il appréhender différemment les conditions de notre finitude ?

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Agriculture responsable : que peuvent les petites communes ?

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »

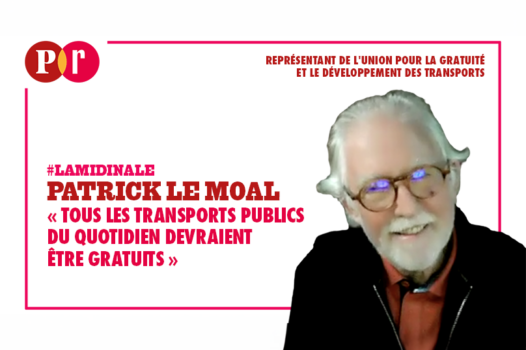

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »