« Sous leurs pas, les années », une ruralité qui laisse des traces

Le premier roman de Camille Bordenet raconte avec empathie une France rurale, entre solidarités territoriales et colères souterraines.

dans l’hebdo N° 1887 Acheter ce numéro

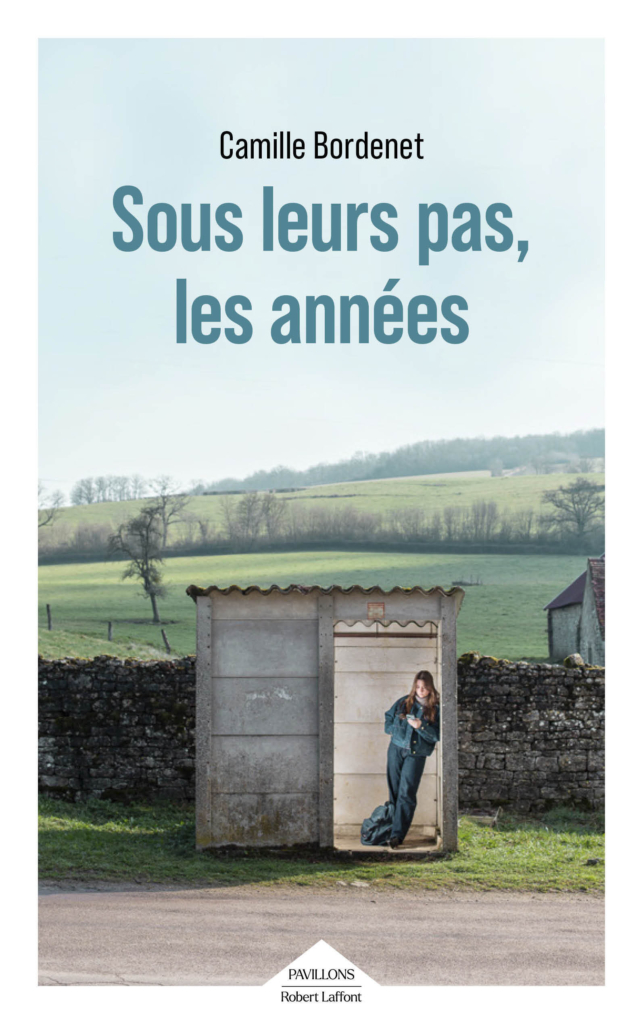

Sous leurs pas, les années / Camille Bordenet / Robert Laffont, 288 p., 20 euros.

C’est d’abord l’histoire d’une amitié chiffonnée. L’insouciance de l’enfance dans un village d’Isère, les choix pour tracer sa route, la brutalité douce-amère des années loin l’une de l’autre. Jess est restée au village car « ici, elle est bien », devenant conductrice de car scolaire et monitrice d’auto-école. Constance est « montée à Paris » pour s’installer sur les plateaux télé. Après dix-sept ans, elles ne peuvent que constater leurs différences. Mais qui est à la bonne place ?

Dans ce premier roman intense, Sous leurs pas, les années, Camille Bordenet fait le portrait de cette France souvent qualifiée de « périphérique », de « diagonale du vide ». Or on rencontre une France certes sur une ligne de crête, mais remplie d’existences prêtes à « serrer les rangs d’un nous qui, quoiqu’il fût largement fantasmé, avait le mérite de tracer les contours d’un eux auquel s’opposer ».

Un récit qui sort des sentiers battus sur la ruralité, et dans lequel on retrouve les tremblements qui touchent ses 22 millions d’habitant·es : les « politiques de modernisation » effaçant les services publics, les kilomètres sur des routes de campagnes cabossées, le marketing rural, la réputation et la crainte d’être vu comme un « assisté »…

Des brisures que l’autrice a observées, écoutées et documentées comme journaliste de la rubrique « Ruralité » pour Le Monde. Les fractures intimes des habitant·es du Valfroid se nouent avec celles qui lézardent la société. Les « déjà-là » face aux « gens du clavier » qui habitent là sans vraiment y vivre. Le peuple des ronds-points et les politiques qui les méprisent. Les défenseurs du vivre en commun face aux obsessions identitaires, portées par un « mercenaire du BTP local », qui gangrènent les élections municipales.

Un réalisme servi par une écriture virevoltante, tantôt teintée de poésie mélancolique, tantôt ponctuée de patois. On ressent la brume enveloppante, la saveur des ravioles du Dauphiné, la convivialité d’une salle des fêtes défraîchie, l’atmosphère du bar des sports devenu un « multitout ». Aux gosses des années 1990 et 2000, le récit offre des réminiscences bienvenues avec une bande originale sonore à base de Diam’s, de Raï N’B Fever et de Britney Spears. Réconfortant, car cette musique aussi forme un nous plein de nuances et d’espoir.

Pour aller plus loin…

« Lézardes », libres caractères

« Tongues », Prométhée au Moyen-Orient

BD : page blanche pour le festival d’Angoulême ?