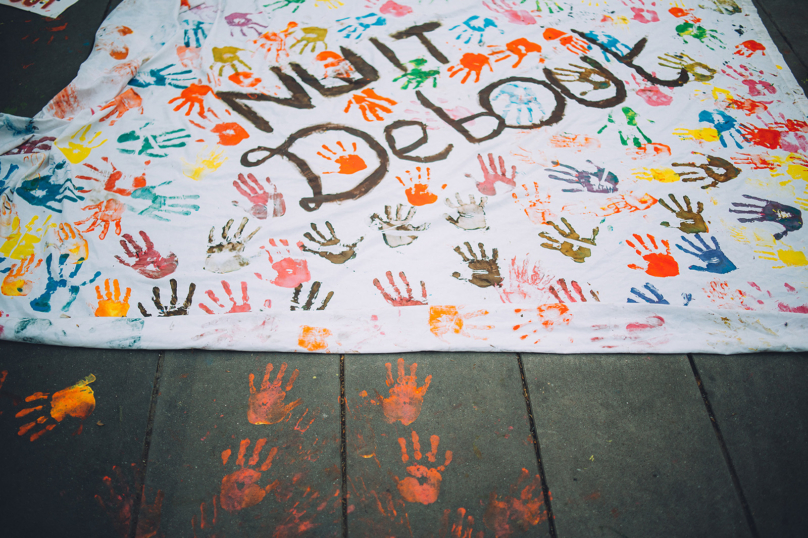

Nuit debout : Les traces des places

Inscrit dans l’instant, privilégiant l’action au devenir, le mouvement du printemps 2016 a semé des graines, un esprit, un langage, des liens.

dans l’hebdo N° 1447 Acheter ce numéro

Que s’est-il joué au printemps 2016 sur la place de la République à Paris, puis sur d’autres places françaises et européennes ? « Des formes de politisation intenses comme au temps des sans-culottes et une défense de la démocratie sociale mise en cause par la loi travail, observe Mathilde Larrère, historienne des révolutions. En face : la démocratie représentative et son refus de reconnaître la moindre légitimité à ce qui n’est pas issu des urnes. On retrouve dans Nuit debout le combat classique du printemps 1793, de 1948, de la Commune, entre la place de la République et le Palais-Bourbon, avec un processus de délégitimation tout aussi classique exercé par la démocratie représentative sur la démocratie directe. »

Cette délégitimation perdure, à en croire les acteurs du mouvement, dans une tentative d’effacer ou de minimiser ce qu’il reste de Nuit debout depuis que les places se sont vidées. Mais à défaut, peut-être, d’avoir pu trouver une forme collective persistante, « l’esprit Nuit debout » qualifie une manière de poursuivre la réflexion et l’action politique.

« “Debout” devient une référence culturelle commune partagée et

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Minute de silence pour Quentin Deranque : « Une ligne rouge a été franchie »

Antifascisme : quand la gauche doute de son combat historique

Municipales 2026 : à Cayenne, l’enjeu sécuritaire dépasse la campagne