Police : des objectifs très clairs

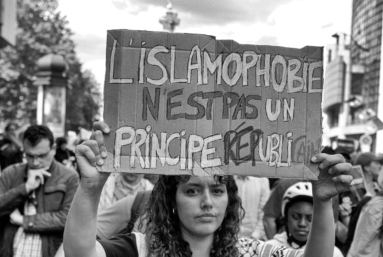

La publication du schéma national du maintien de l’ordre et le désir de flouter le visage des policiers laissent craindre une censure de l’observation en manifestation.

dans l’hebdo N° 1621 Acheter ce numéro

© Le bureau/jour2fete

Les journalistes de terrain s’écharpent sur les formules parfois sibyllines du nouveau schéma national du maintien de l’ordre (SNMO), publié 17 septembre. Maxime Reynié, photojournaliste et auteur du site maintiendelordre.fr, a passé le document du ministère de l’Intérieur au crible. « Les journalistes peuvent porter des équipements de protection dès lors que leur identification est confirmée… », énonce-t-il à voix haute, l’air songeur. « Mais quelle identification suffira ? Une carte d’agence ? La carte de presse ? Un courrier d’une rédaction ? » interroge le photographe circonspect. L’observateur des tactiques policières trouve le document beaucoup trop flou mais a une certitude : « Ça ne va pas dans le bon sens. »

Maxime Reynié a couvert les manifestations pendant plusieurs années et en connaît les galères. « C’est le jeu du chat et de la souris pour ne pas se faire chourer son matos. La police m’a confisqué quatre ou cinq fois mon masque à gaz, et autant de fois mon casque », raconte-t-il, estimant ses pertes à plusieurs centaines d’euros. Une somme importante pour une profession précarisée. Pour Gwen Melin, photojournaliste du collectif LaMeute, un sésame ne sert à rien, l’attirail d’un journaliste parle de lui-même. « Je me balade avec une tonne de protections, j’ai un objectif qui coûte mille balles. Et ça ne suffit pas pour savoir que je suis journaliste ? » s’offusque-t-il.

Le photographe de 26 ans explique longuement les différents moyens d’entrer dans une manif sans se faire enquiquiner par les uniformes : « Tu entres à plusieurs avec un “pool” de journalistes : là, tu peux être bloqué à un contrôle, mais ça ne dure jamais longtemps. En duo, ça peut bien marcher aussi, mais ça reste possible de se faire arrêter. Sinon, tu peux y aller seul, mais tu prends le risque de ne pas entrer du tout. » Gwen Melin s’arrête un moment et se rend compte : « Là, on parle seulement d’entrer ou de sortir de manifestation, c’est déjà une prise de tête ! »

Dans les cortèges des gilets jaunes, le reporter a vu la situation se dégrader à vue d’œil : « Quand tu vois des journalistes qui ont fait un stage de reporter de guerre, qui se tapent sur l’épaule et progressent en ligne, tu te dis : on a franchi un cap dans l’exercice du métier… » Avec dix années d’expérience au compteur, Gaspard Glanz partage ce constat de pourrissement. « Il suffit de regarder l’évolution du volume de mon sac ces cinq dernières années », s’amuse-t-il, avec l’humour détaché propre aux reporters qui en ont pris – disons-le – plein la tronche. « La taille de ma trousse de secours a dû être multipliée par quatre. Puis les protections se sont ajoutées au fur et à mesure. Je porte une coquille depuis que j’ai reçu une grenade au niveau de la cuisse. Mon téléphone portable a tout pris, mais, s’il n’avait pas été dans ma poche… », laisse imaginer le fondateur de Taranis News.

Surtout, Gaspard Glanz détient sans doute un triste record, celui du nombre d’entraves policières en tout genre dans l’exercice de son métier. « Lors de la COP 21, en 2015, j’ai fait ma première GAV [garde à vue – NDLR]. Le problème de la carte de presse se posait déjà, je filmais une action et j’ai été embarqué. J’ai montré une lettre de mission d’un média local, ça n’a pas marché. » Il réfléchit et fait les comptes : « Entre mes 28 et mes 33 ans, j’ai fait quinze ou seize gardes à vue ! » Si la presse a pu s’émouvoir à plusieurs reprises de ses arrestations, le reporter constate un relâchement. Les policiers l’ont embarqué systématiquement aux trois dernières manifestations auxquelles il s’est rendu. « Tout le monde s’y habitue », dit-il gravement.

Pascal Gassiot, membre de l’Observatoire des pratiques policières (OPP) à Toulouse, a lui aussi épluché le SNMO en long et en large. Porté par le Syndicat des avocats de France (SAF), la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et la Fondation Copernic, l’OPP sillonne les cortèges de la Ville rose depuis plus de trois ans pour documenter l’action des forces de l’ordre. « Page 16 ! », annonce l’observateur méthodiquement avant de lire : « Le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes ou de membres d’associations. » Pascal Gassiot s’étrangle à la lecture de ces lignes. Selon lui, coucher sur papier cette obligation de se disperser entérine des débordements déjà constatés : « C’est donner un blanc-seing aux policiers les plus teigneux, ceux qui nous voyaient déjà comme de la viande à dégager. »

Le retraité et militant se désole de ce recul, convaincu par les avancées procurées par la mise en images des violences policières : « Plus jeune, j’ai vu de nombreuses exactions de la police et personne ne nous croyait. Nous étions militants, donc forcément de mauvaise foi. » Pour lui, ça ne fait aucun doute, sa présence dans les cortèges a aussi un rôle préventif : « Les manifestants estiment qu’on les protège, et ce n’est pas délirant de le dire. Quand nous arrivons avec nos gilets bien visibles, les flics se tiennent davantage. »

Gwen Melin observe les photos mises en avant au fil des pages du nouveau schéma. « Ce sont souvent des clichés vus de derrière les policiers. En effet, tant que tu restes derrière, tu ne risques pas grand-chose ! » pointe le journaliste railleur, très critique à l’égard de ce qu’il appelle le « journalisme de préfecture ». Le risque surtout, en plus de montrer un sentiment de « protection contre les manifestants », c’est de louper l’essentiel : « Si je veux témoigner des violences policières, comment faire si je reste derrière ? Ma place est au sein du cortège. » Le photojournaliste Maxime Reynié prend le temps de réfléchir et analyse : « Si tu enlèves la charge des flics, alors tu la retires du récit. Regarde : les flics se font caillasser, eux décident de répondre, mais tu ne peux plus documenter la réponse. Je n’aurai que le caillassage en images. »

Et comme si le SNMO ne suffisait pas, Gérald Darmanin a affiché, début septembre, la volonté d’interdire toute diffusion de visage de policier en opération. « Flouter les policiers de la BRI ou du GIGN (1)_, c’est légitime !_ défend avec mesure Gaspard Glanz, mais pas les policiers en maintien de l’ordre. Si cette loi avait été adoptée avant, il n’y aurait peut-être jamais eu l’affaire Benalla. Soit la vidéo ne serait pas sortie, soit personne ne l’aurait reconnu. »

Le Syndicat national des journalistes et la LDH ont déposé, le 24 septembre, un référé-suspension devant le Conseil d’État contre le SNMO. Sans un œil pour scruter et raconter la violence, comment imaginer ne pas accroître le sentiment d’impunité des forces de l’ordre ? Des journalistes indépendants précarisés, des observateurs ciblés et les manifestants seuls face à l’uniforme, une couverture médiatique appauvrie. Tout le monde sera perdant.

(1) Brigade de recherche et d’intervention (« brigade antigang ») et Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale.

Pour aller plus loin…

« Complicité de crime de guerre » : des associations veulent interdire un salon immobilier israélien

13-Novembre : « On a focalisé le procès sur la question de la religion »

Dans 56 journaux télévisés, moins de 3 minutes sur Gaza