Penser le populisme

Ernesto Laclau, intellectuel critique spécialiste de théorie politique, étudie ce courant multiforme qui empoisonne généralement autant les vies politiques nationales que les chercheurs en science politique.

dans l’hebdo N° 996 Acheter ce numéro

Comme la plupart des disciplines en sciences sociales, la science politique a sa part d’impensé. Ou, du moins, des objets de relégation auxquels les spécialistes s’intéressent peu, si ce n’est pour leur refuser justement leur qualité d’objet digne d’être étudié. Le populisme fait assurément partie de ceux-là. Et l’on voit là toute l’opiniâtreté d’Ernesto Laclau, intellectuel critique d’origine argentine, enseignant depuis longtemps en Angleterre, qui s’attelle à un tel objet, systématiquement dénigré en tant que tel. Des accusations qui sont évidemment liées au caractère dangereux de tels mouvements, mais qui empêchent néanmoins de tenter de comprendre leur génèse et leur nature.

Ayant dirigé, avec Judith Butler et Slavoj Zizek, le volume collectif (non traduit) Contingency, Hegemony, Universality : Contemporary Dialogues on The Left , paru chez Verso en 2000 [Contingence, hégémonie, universalité : dialogues contemporains sur la gauche], Ernesto Laclau prévient d’emblée que ce nouvel ouvrage, la Raison populiste , s’interroge en fait sur « la nature et de la logique de la formation des identités collectives » . Pour ce faire, il revient sur les études de la « psychologie des foules », dont Gustave Le Bon a produit la première analyse à la fin du XIXe siècle : Ernesto Laclau rappelle ainsi que Le Bon s’appuyait sur la supposition suivante : « L’individu fait l’expérience d’un processus de dégradation sociale en devenant membre d’une foule. » Mais si l’auteur trouve là un indice de formation possible d’un mouvement populiste, il en souligne aussi les limites et, notamment, celles qu’a isolées Freud en montrant qu’ « une foule primaire est une somme d’individus, qui ont mis un seul et même objet à la place de leur idéal du moi et se sont en conséquence, dans leur moi, identifiés les uns aux autres » .

Cette idée d’une identification des individus entre eux au sein d’un mouvement, et envers un chef, permet de dépasser la frontière entre le normal et le pathologique, longtemps utilisée par des auteurs comme Taine ou Le Bon, qui recouvrait généralement celle qui sépare l’individu de la foule. Les réflexions de Freud constituent donc une avancée fondamentale dans la compréhension de la société de masses.

Mais Ernesto Laclau va plus loin et se propose d’analyser à partir des discours comment ces mouvements politiques construisent leur notion de « peuple ». En reprenant les qualificatifs dont on qualifie le populisme, il peut d’autant mieux montrer que « ces connotations péjoratives n’existent qu’à condition d’accepter, comme point de départ de l’analyse, une série de présupposés hautement contestables » . Ceux-ci sont essentiellement au nombre de deux : on reproche en effet à la notion de populisme d’être, d’une part, « vague et indéterminée » et, d’autre part, seulement une « pure rhétorique » . Or, apparaît ici toute la force d’analyse d’Ernesto Laclau, qui s’empare de ces préjugés pour mieux refuser l’exclusion du populisme de la science politique. Ainsi, le vague et l’indéterminé, loin de constituer des « défauts d’un discours sur la réalité sociale » , sont au contraire bien souvent « inscrits » en son sein.

Quant à l’assimilation du populisme à une pure rhétorique, l’auteur rappelle à juste titre qu’ « aucune structure conceptuelle ne trouve sa cohérence interne sans faire appel à des procédés rhétoriques » . Mieux, de ce constat, le populisme peut tout à fait constituer « la voie royale permettant de comprendre quelque chose à la constitution ontologique du politique comme tel » .

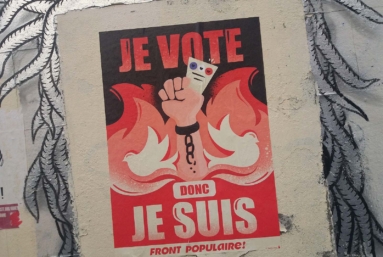

Les mouvements populistes fonctionnent en effet par des discours qui tendent à réaliser l’unité d’un groupe, « résultat d’une articulation de demandes » , même si les frontières de tels groupes sont mal délimitées. Il s’agit en fait pour eux de construire un « peuple », en faisant apparaître une nette division entre deux camps, condition nécessaire de l’existence du populisme : « Cette division présuppose la présence d’un certain nombre de signifiants privilégiés » propres à délimiter deux camps : ainsi, d’un côté, « pour l’ennemi » , le « régime », l’« oligarchie » ou les « groupes dominants », et de l’autre, « pour les opprimés » , le « peuple », la « nation » ou la « majorité silencieuse »… Selon les contextes, un signifiant jouera davantage que les autres un « rôle d’articulation » parmi les multiples « variations populistes » . Car le populisme correspond, on le sait, à de nombreux phénomènes de la vie politique des nations, que ce soit Peron en Argentine, le général Boulanger, Le Pen ou Poujade en France, les partis agraires en Europe de l’Est, mais sans doute aussi, comme le note Laclau, sortant là des seules appréciations péjoratives, le Parti communiste italien, lorsque Togliatti chercha à élargir sa base représentative au-delà de la seule classe ouvrière du nord industriel de l’Italie pour devenir un parti « national ».

Cette multiplicité indique que le populisme ne correspond pas à un « type de mouvement » les exceptions seraient trop nombreuses mais à une « logique politique » caractérisée par une construction « radicale » de la notion de « peuple », antisystème, et marquée par un langage « imprécis et fluctuant » , non par faiblesse cognitive, mais parce qu’il « tente d’opérer performativement à l’intérieur d’une réalité sociale qui est, dans une large mesure, hétérogène et fluctuante » . À cela s’ajoutent la « nomination » de l’autre et l’expression d’un « affect » en son sein, dont l’expression permet l’identification freudienne déjà évoquée…

On le voit, Ernesto Laclau parvient avec brio à montrer que le populisme peut d’une certaine manière connaître sa propre raison. Surtout, ce « retour du « peuple » comme catégorie politique » , tel qu’il apparaît dans son analyse, au lieu d’être uniquement appréhendé comme dangereux, devrait, selon lui, aider au contraire à penser « l’élargissement des horizons » à l’heure du capitalisme mondialisé. Et donc notre engagement.

Pour aller plus loin…

L’Union Désastre

Des essais pour l’été

« Les Penn sardin savaient trouver la joie dans la misère »