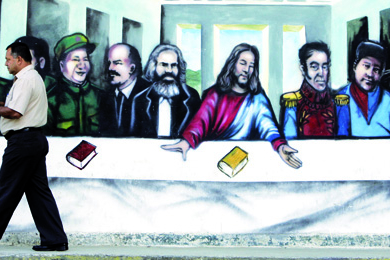

L’épineuse question religieuse

Stéphane Lavignotte interpelle la gauche française sur son rapport complexe avec les croyances.

dans l’hebdo N° 1317 Acheter ce numéro

Pasteur et théologien protestant, militant écologiste et ancien journaliste, Stéphane Lavignotte s’est attaqué à une question épineuse : celle de la place de la religion au sein de la gauche aujourd’hui. Peut-être encore plus épineuse aujourd’hui qu’à l’époque du « petit père Combes » et des joutes épiques qui ont divisé la France, et au sein même du peuple de gauche, au moment de l’adoption de la fameuse loi de 1905.

Car, aujourd’hui, certains à gauche, se posant en défenseurs intransigeants de cette laïcité « à la française », se retrouvent aux côtés des défenseurs « de l’identité chrétienne de la France », car « toutes deux soi-disant menacées par l’islam ». C’est donc peu dire que, comme le souligne Stéphane Lavignotte, « la question religieuse empoisonne les débats, dans les dîners de famille comme dans les

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Susan George, grande conscience de « notre » gauche

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »

Gisèle Pelicot, le déni dans la joie