L’utopie de la bidouille collective

Le sociologue Michel Lallement enquête sur la manière dont les hackers expérimentent de nouvelles manières de travailler.

dans l’hebdo N° 1342 Acheter ce numéro

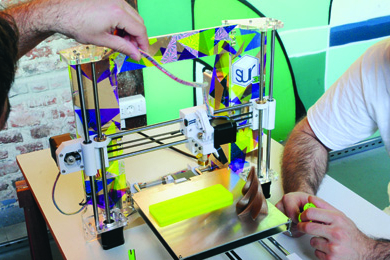

En mai 2012, à San Mateo, dans le sud de la baie de San Francisco, en Californie, se tient la septième Maker Faire, organisée par le magazine Make. Son intitulé renvoie à la fois à la foire ( fair en anglais) et au verbe français « faire ». C’est l’une des principales rencontres du mouvement Faire, qui regroupe une vaste série de pratiques et de personnes créant des lieux collectifs aux noms anglo-saxons : hackerspaces, biohackerspaces, Fab Lab, Tech Shop, makerspaces, creative spaces … Le vocable « faire » permet de ne pas le limiter au hacking (littéralement « bidouiller »), trop souvent associé au seul domaine informatique et confondu avec l’activité des crackers, ces « forbans » aux activités illicites qui pénètrent ou détruisent les systèmes informatiques. En ce printemps 2012, le visiteur de la Maker Faire peut remarquer sur le parking bondé un camion de la

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« Donald Trump donne un permis général pour un Far West global »

La gauche et la méritocratie : une longue histoire

Kaoutar Harchi, Dylan Ayissi : « Le mérite est une notion piège »