L’exécutif condamné au compromis

Le nouvel équilibre politique issu des législatives entrave les pouvoirs d’Emmanuel Macron. Le gouvernement devra revoir ses ambitions en fonction des majorités qu’il parviendra à arracher.

dans l’hebdo N° 1711 Acheter ce numéro

La situation politique issue des élections législatives des 12 et 19 juin est sans précédent. Jamais depuis l’instauration du quinquennat et l’inversion du calendrier électoral en 2002, un président nouvellement élu (ou réélu) n’avait échoué à obtenir le soutien d’une confortable majorité de députés. Le « fait majoritaire », l’un des piliers de la Ve République qui structurait le fonctionnement parlementaire depuis 1962, est cassé. Aucune majorité ne se dégage dans l’Assemblée nationale nouvellement élue.

Avec 246 députés, la coalition présidentielle n’obtient qu’une majorité relative. Il lui manque 44 sièges pour atteindre la barre des 289, seuil de la majorité absolue. À gauche de l’Hémicycle, elle aura fort à faire avec une opposition revigorée par l’alliance de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) et ses 142 députés, répartis en quatre groupes (La France insoumise, Parti socialiste, Europe Écologie-Les Verts, Parti communiste). À sa droite, l’extrême droite se taille la plus grosse part : pour la première fois dans un scrutin majoritaire, le Rassemblement national (RN) obtient seul et sans alliance un groupe en passant de 8 à 89 députés. Il devance Les Républicains (LR) et l’Union des démocrates et indépendants (UDI) qui, avec 64 députés, perdent la moitié de l’effectif élu en 2017.

Macron perd en maîtrise de son destin ce que l’Assemblée retrouve en marges d’autonomie.

Dans un scrutin marqué une fois de plus par une abstention préoccupante (53,77 %) et un gros contingent de bulletins blancs et nuls (7,64 % des votants), les électeurs ont clairement sanctionné le président réélu en infligeant une véritable déculottée à son parti. Renaissance, le nouveau nom de La République en marche, s’effondre de 314 députés élus en 2017 à 162 ce 19 juin, tandis que le MoDem se maintient à 48 sièges et Horizons en fait entrer 27. Autres signes du dégagisme dont le parti présidentiel a fait les frais, de nombreux ténors de la majorité ont été battus : plusieurs anciens ministres (Jean-Michel Blanquer et Emmanuelle Wargon, dès le premier tour ; Élisabeth Moreno et Roxana Maracineanu au second), trois ministres en poste et obligés de quitter le gouvernement (Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Benin), mais aussi des pièces maîtresses du dispositif macronien au Palais-Bourbon comme le président de l’Assemblée, Richard Ferrand, les chefs de file des députés LREM, Christophe Castaner, et MoDem, Patrick Mignola, le rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin, ou la présidente de la commission de la Défense, Françoise Dumas. Autant de postes stratégiques désormais vacants, et qui suscitent déjà des ambitions et des batailles plus ou moins feutrées au sein de la confédération Ensemble ! regroupant les soutiens du Président.

Le camp de ce dernier est nettement plus faible que les 275 députés dont disposait François Mitterrand de 1988 à 1993, quand cette majorité relative avait permis à ses Premiers ministres, Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy, de gouverner en cherchant des soutiens tantôt à gauche, tantôt à droite, souvent auprès des élus ultramarins, et à grand renfort d’article 49-3, utilisé à 39 reprises pour contourner le Parlement. Ce scénario n’est toutefois pas envisageable. Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, les possibilités de recours à l’article 49-3 de la Constitution sont limitées : la responsabilité du gouvernement peut être engagée sur le vote d’un projet de Loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale mais sur un seul autre projet (ou proposition) de loi au cours d’une même session parlementaire.

L’« hyperprésident » du premier quinquennat va devoir s’accoutumer à une culture du compromis avec des majorités changeantes. En campagne, soucieux d’imprimer une nouvelle image à son second mandat, Emmanuel Macron promettait déjà d’être un « homme nouveau » et de gouverner selon « une méthode nouvelle ». Sans que personne n’ait jamais saisi ce qu’elle serait, ni le candidat Macron ni le Président réélu n’ayant pris le soin de préciser ses intentions. Pour le coup, s’il ne veut pas être réduit à l’impuissance, il va devoir opter pour une méthode de gouvernement assurément « nouvelle », inédite même, que lui ont imposé les électeurs en lui refusant une majorité absolue de godillots. Privé de ses Playmobils qui votaient sur ordre et en cadence toutes ses réformes, Emmanuel Macron perd en maîtrise de son destin ce que l’Assemblée nationale retrouve en marges d’autonomie.

Cette nouvelle configuration, où le Palais-Bourbon redevient le centre de la vie politique, ouvre une période d’incertitudes et de turbulences. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, redoute « que le pays soit bloqué », résumant les craintes de l’exécutif et de nombre de députés marcheurs. Aussi réitère-t-elle l’appel à « une majorité d’action », lancé dès dimanche soir par Élisabeth Borne, dans une allocution crépusculaire. Une main tendue fermement rejetée par les oppositions, à l’exception de quelques élus de droite ou de centre-gauche. À droite comme à gauche, la démission de la Première ministre est réclamée. Sans succès, pour l’heure.

Le chef de l’État promettait de gouverner selon « une méthode nouvelle ». Les électeurs le lui ont imposé.

Si Élisabeth Borne, élue de justesse dans le Calvados, a bien présenté mardi matin sa démission au président de la République, comme le veut l’usage après une élection législative, ce dernier l’a refusée « afin que le gouvernement reste à la tâche et agisse en ces jours ». Au travail donc mais sans réunion du conseil des ministres ; celui prévu ce même mardi avait été annulé la veille et, on l’a appris ensuite, remplacé par une réunion autour d’Élisabeth Borne à Matignon, incluant les trois ministres contraints de quitter le gouvernement après leur défaite électorale. Tout indique qu’Emmanuel Macron cherche à gagner du temps pour prendre l’exacte mesure du rapport de force créé par l’élection.

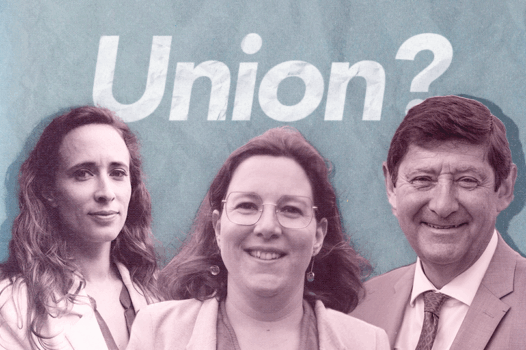

Seul à la manœuvre, le chef de l’État a convoqué pour une série de consultations politiques, mardi et mercredi, les chefs de parti susceptibles de constituer un groupe à l’Assemblée nationale afin, selon l’Élysée, « d’identifier les solutions constructives envisageables au service des Français ». En clair, mesurer l’état d’esprit des uns et des autres, et surtout voir s’il pourra s’appuyer sur la soixantaine de députés de droite. Par avance, Les Républicains avait récusé toute idée de « pacte, de coalition ou d’accord de quelque nature » avec le bloc macronien. Une position défendue uniquement par Jean-François Copé, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Mais aussi par Catherine Vautrin, figure d’expérience du camp LR.

La porte n’est toutefois pas totalement fermée. « Nous sommes dans l’opposition au gouvernement d’Emmanuel Macron et nous restons sur cette ligne », a déclaré lundi Christian Jacob, à l’issue d’un conseil stratégique de son parti. Mais une « opposition responsable », a revendiqué le président de LR, en indiquant que ses élus présenteront « soit avant la fin de l’été soit à l’automne une série de propositions sur […] le pouvoir d’achat, la sécurité, la santé, l’Éducation nationale, l’immigration… » Pourquoi si tard, après la session extraordinaire de cet été ? Sans doute pour mieux monnayer un soutien qui apparaîtra comme l’unique issue.

Pour quelques jours encore, au moins, l’exécutif est en plein marasme. « Nous sommes dans une crise politique où Emmanuel Macron va devoir remballer ses pires projets », estime Mathilde Panot, pressentie pour reprendre la tête du groupe de La France insoumise renforcé par l’arrivée d’une soixantaine de députés. Le premier projet présidentiel qui pourrait bien être mort-né visait à concurrencer l’Assemblée nationale : le Conseil national de la refondation qui devait se réunir pour la première fois le mercredi 22 juin a été reporté sine die en raison du résultat des législatives. Cette première séance devait être présidée par Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale battu dimanche par Mélanie Thomin, une socialiste novice de 37 ans. Annoncé le 3 juin par Emmanuel Macron, l’objectif de ce CNR était de réunir les forces politiques économiques sociales et associatives ainsi que des citoyens tirés au sort pour lancer des réformes touchant au pouvoir d’achat, à l’écologie, aux institutions et aux retraites.

L’Assemblée nationale, avec son nouvel équilibre politique, est le lieu naturel de ces débats. En 2017, avec l’arrivée massive des élus macroniens, elle avait été renouvelée à 75 %. Un phénomène d’une ampleur inédite. Un dégagisme de moindre amplitude s’est encore manifesté cette fois-ci, provoquant un renouvellement conséquent. Avec de très nombreux primo-députés, tant sur les bancs de l’extrême droite (c’est fatal), qu’à l’opposé de l’Hémicycle. Les groupes de la gauche et des écologistes enregistrent l’arrivée de nouveaux visages qui sont autant de nouveaux profils, issus des luttes sociales ou écologiques, de l’altermondialisme et du syndicalisme. On peut raisonnablement penser qu’ils ne manqueront pas de secouer l’institution et de revivifier ce cœur battant de la démocratie, à défaut d’avoir obtenu, cette fois-ci, une majorité pour gouverner autrement.

Pour aller plus loin…

Les gauches, (toujours) condamnées à s’entendre

PS, PCF, écolos, LFI… Pourquoi tant de haine ?

Gauches, quel chemin ? Guetté, Chatelain et Kanner répondent