#BalanceTonBar : 1 an après, la fête à l’ombre de la culture du viol

Pouvoirs publics et établissements n’ont pas encore pris la mesure du phénomène malgré des milliers de témoignages évoquant des soumissions chimiques. Pour Eïna, du collectif féministe Héro·ïnes 95, il y a urgence.

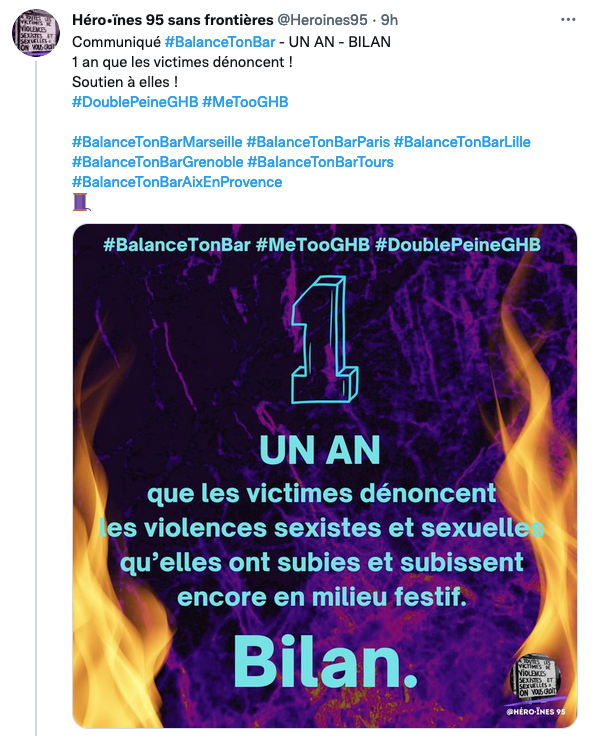

Paris, Lyon, Poitiers, Rennes, Marseille, Toulouse… Sur Instagram, le mouvement #BalanceTonBar a essaimé dans des dizaines de villes françaises. D’abord né en Belgique, suite à des accusations de soumissions chimiques, notamment au GHB, dans deux bars bruxellois, ces trois mots rassemblent aujourd’hui des milliers de témoignages de violences sexuelles et sexistes en milieu festif.

Bars, boîtes de nuit et pouvoirs publics peinent à se saisir de l’ampleur du phénomène pour changer leur pratique. Pourtant, il y a urgence, comme le décrit Eïna, du collectif féministe Héro·ïnes 95, qui insiste pour une meilleure prise en charge des victimes et un engagement national.

Comment les établissements ont-ils réagi, depuis un an, au déferlement #BalanceTonBar ?

Eïna : Certains établissements considèrent que la publication des témoignages nuit à leur image. Ils vont inverser la responsabilité en culpabilisant les victimes, voir essayer de faire pression sur elles pour les silencier. D’autres mettent des affiches pour se donner bonne conscience, tout en fermant les yeux sur ce qui se passe dans leurs locaux.

On entend moins les établissements qui, eux, ont essayé de mettre en place de la prévention. Certains mènent des actions alors même qu’ils n’ont pas été concernés par des publications. Ça a été le cas d’un établissement à Metz qui, récemment nous a contacté pour nous alerter sur un cas de piqûre. Les gérants ont eu ce réflexe de nous joindre pour demander conseil : d’où l’importance d’avoir des personnes référentes.

Y-a-t-il une différence lorsque le bar ou la boîte de nuit appartient à un gros groupe, avec plus de moyens ?

Il y a des inégalités dans les modes de réaction. On l’a constaté avec la mode des capuchons de verre qui ont été largement vendus dans des établissements capables d’en acheter en masse. Les bars et les discothèques qui ont le plus de moyens sont allés au plus simple et au plus visible pour afficher leur prise de conscience.

Cette inégalité se répercute aussi pour certaines formations des personnels, bien que l’obstacle du prix ne soit pas toujours pertinent puisque les employés pourraient très bien s’autoformer, en se renseignant, en mettant en place des protocoles, etc. Plein d’outils sont disponibles en ligne. C’est surtout une question de volonté.

Les agressions à la piqûre ont été fortement médiatisés. Ont-elles augmenté ou bien est-ce parce qu’on s’intéresse davantage à ce phénomène ?

Ces soumissions chimiques ont commencé avant le mouvement #BalanceTonBar. On l’a vu notamment en Angleterre durant l’été 2021. Puis, c’est arrivé en Belgique, en octobre, où les cas concernaient spécifiquement des serveurs connus localement. C’est là que la libération de la parole a explosé.

L’augmentation des cas doit être mise en parallèle avec celle des violences sexistes et sexuelles dans la société.

Cette médiatisation a entraîné une augmentation des cas, en donnant tout simplement l’idée aux personnes qui en prennent connaissance. Que l’agresseur pique pour agresser sexuellement, pour impressionner sa bande de copains ou pour profiter d’une vulnérabilité, toutes ces situations existent et elles se sont propagées. Cette augmentation doit être mise en parallèle avec celle, plus largement, des violences sexistes et sexuelles dans la société. Le fait que ces attaques à la personne aient augmenté avec la réouverture des établissements après le covid n’est pas étonnant.

Comment la prise en charge des victimes a-t-elle évolué à l’hôpital ?

Il y a un meilleur accueil. Il faut se rappeler que lorsque les cas explosent entre août et octobre 2021, nous étions en pleine recrudescence de cas de covid. Le système hospitalier était saturé. Heureusement, dans la majorité des cas, il n’y a pas de risques vitaux, même si certaines personnes se sont retrouvées dans le coma suite à des intoxications.

Aujourd’hui, il y a une écoute supplémentaire de la part du personnel hospitalier. Mais c’est le public festif qui est, aussi, plus averti.

À l’époque, une personne qui sort de boîte de nuit et qui veut être prise en charge pour une éventuelle soumission chimique est renvoyée chez elle. Aujourd’hui, il y a une écoute supplémentaire de la part du personnel hospitalier. Mais c’est le public festif qui est, aussi, plus averti. Les victimes, comme les personnes qui les accompagnent, vont trouver les mots pour convaincre de la nécessité d’une prise en charge.

Il faut encore « convaincre ».

Oui, parce que l’état de l’hôpital n’a pas changé depuis : les moyens qui lui sont alloués ne sont toujours pas là.

Avec la difficulté supplémentaire, dans le cadre des soumissions chimiques, d’aller suffisamment rapidement aux urgences pour mener des examens.

Effectivement. Les prélèvements doivent être faits dans un délai très court. Mais les analyses poussées ne seront pas nécessairement menées, sauf si la personne porte plainte et que la procureur décide d’ouvrir une enquête. Il y a eu des initiatives locales pour adapter les protocoles afin de faire des tests sans un dépôt de plainte. Mais cela reste un coût financier et logistique, puisque les laboratoires doivent ensuite assurer l’analyse des résultats.

Votre association évoque souvent un hashtag : #DoublePeineGHB. En quoi consiste-t-il ?

L’activiste féministe Anna Toumazoff avait lancé le hashtag #DoublePeine. Nous avons ajouté GHB pour pointer le manque de considération de nombreux policiers quand la victime vient déposer plainte en cas de soumission chimique. On lui rétorque qu’elle n’aurait pas dû boire autant, qu’elle aurait dû faire attention. Énormément de victimes n’ont pas pu déposer plainte à cause de ce rejet. Combien de victimes ont-elles essuyé de refus ? Combien sortent des radars ?

L’argument qui consiste à pointer le « faible » nombre de cas de soumissions chimiques ne tient pas. Tout simplement parce que les données sont fausses.

Cette attitude renvoie aussi à une image de la fête qui serait sensée excuser n’importe quel acte, qu’il soit délictuel ou non ?

Tout à fait. Des victimes ont pu être traumatisées des insultes reçues de la part de pompiers, de soignants, de videurs.

Le gouvernement et les pouvoirs publics ont-ils changé leur regard sur le consentement en milieu festif ?

Des militantes de #BalanceTonBar et Héroïnes 95 ont assisté à des rencontres organisées par l’association Act Right, sous l’égide du ministère de la Culture. Mais ce sont des événements qui existaient déjà avant : ils étaient plutôt dans la lignée du #MeTooThéâtre. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche a, lui aussi, initié des rencontres avec les étudiants, des associations, mais autour du #MeTooFac. Les moyens à ce sujet ont été augmentés. C’est très bien, c’est de la formation. Mais, en fait, ça n’a pas vraiment de rapport avec les cas de soumissions chimiques dont on parle.

Nous, ce qu’on demande c’est une obligation des établissements festifs à mettre en place des moyens. C’est une politique qui doit concerner l’Éducation nationale, la Santé, les professionnels du secteur de l’hôtellerie et la restauration. L’argument qui consiste à pointer le « faible » nombre de cas de soumissions chimiques – 500 sur l’année 2022, selon l’ANSM – ne tient pas. Tout simplement parce que les données sont fausses. Rien qu’à l’échelle d’Héro·ïnes 95, nous avons eu déjà 100 cas, en seulement deux mois et uniquement dans le secteur du quartier de Pigalle, à Paris ! La prévention et la formation doivent s’institutionnaliser. Si rien n’est fait, la culture du viol va continuer.

Capture d’écran de la trame de tweets du collectif Héro·ïnes 95, sur le bilan d’un an de #BalanceTonBar.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Déconstruire le duel des « deux France »

« Les évangéliques étaient très disposés à embrasser un personnage comme Trump »

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »