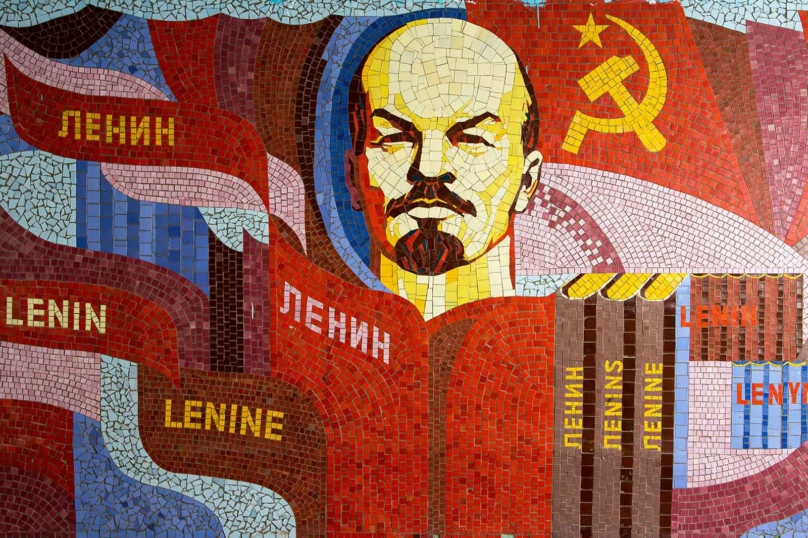

Centenaire de la mort de Lénine : un siècle de violences et d’espoirs révolutionnaires

Cent ans après sa disparition, Lénine reste l’un des personnages les plus controversés du XXe siècle, continuant de susciter féroce détestation ou nostalgie de l’élan révolutionnaire. Deux récents ouvrages se partagent cette dichotomie sur Vladimir Ilitch Oulianov.

Cent ans. Un 21 janvier. Louis XVI aussi est mort un 21 janvier, en 1793, guillotiné. Les deux ne se ressemblent pas, évidemment. Un roi de « droit divin » qui n’hésitait pas à envoyer quelques voyous, philosophes ou écrivains à la Bastille, d’un simple trait de plume au bas d’une lettre de cachet ; un dirigeant bolchevik qui, disant promouvoir la démocratie « directe » des soviets (ou conseils ouvriers), va établir au nom de la « dictature du prolétariat » une dictature tout court, avec un parti unique, et ces soviets bientôt réduits à une vitrine, très surveillée par une redoutable police politique.

Il ne faut qu’un mois après la révolution d’Octobre pour que soit créée la Tcheka, devenue Guépéou en 1922 puis NKVD en 1934. Nombre de révolutionnaires espagnols et étrangers, trotskistes, anarchistes, militants du Poum et autres « déviationnistes » auront à en souffrir jusqu’à y laisser leur peau, au cours de la guerre civile de 1936 à 1939.

C’est tout l’objet de la réédition, à l’occasion de ce centenaire de sa mort, du livre La Terreur sous Lénine (1975), co-écrit par Jacques Baynac, tout récemment disparu, Alexandre Skirda et Charles Urjewicz (1). L’ouvrage, de matrice libertaire, s’attache à montrer la « terreur soviétique » mise en place dès la prise du pouvoir par les bolcheviks.

Éd. L’Échappée/poche, 384 pages, 14 euros

De la répression de la paysannerie bientôt soumise à une collectivisation drastique, de la lutte contre les anarchistes, du mouvement de Makhno en Ukraine (2), ou contre les fameux marins de Kronstadt, mais aussi l’organisation implacable de l’Armée rouge par Trotski contre les Blancs soutenus par les armées occidentales, l’ouvrage rappelle que la « dictature du prolétariat » fut dès Lénine une entreprise de terreur, avec force arrestations, déportations dans les camps glaciaux de Sibérie et une surveillance de tous les instants des opposants ou juste des auteurs de légères critiques du nouveau régime.

Cf. sur ce point, la réédition de l’excellent ouvrage (d’abord paru en 1987) de l’historien Yves Ternon : Makhno. La révolte anarchiste (1917-1921), éd. Les Belles Lettres, 288 pages, 14,50 euros.

Mais si tous les travers autoritaires du régime soviétique sont désormais bien documentés, longtemps ils furent attribués à Staline à partir de sa prise du pouvoir en 1924, à la mort de Lénine justement, celui-ci étant considéré, sans doute à tort, comme le dirigeant d’une époque romantique de la Révolution. Trotskystes, communistes critiques, jusqu’à certains socialistes « de gauche », beaucoup ont vu en Lénine la « vraie » figure d’une révolution, certes intransigeante, mais portant l’espoir – à travers les cinq continents – d’un véritable changement du monde.

Aussi, doit-on lire le dernier livre du philosophe du langage Jean-Jacques Lecercle, déjà auteur d’une remarquée Philosophie marxiste du langage (PUF, 2004) : Lénine et l’arme du langage (3). Au-delà des controverses autour du grand dirigeant bolchevik, l’auteur souligne l’importance de la performativité de la parole léninienne et la force du polémiste qu’il fut. Ce qui en fait, selon l’auteur, « le penseur de la conjoncture », car l’auteur « journalier » d’une quantité d’articles polémiques, de discours, d’interventions dans les réunions du parti, de résolutions ou de critiques d’ouvrages.

Éd. La Fabrique, 208 pages, 15 euros

Jean-Jacques Lecercle commence très habilement à décrire les (« mauvaises ») raisons de ne plus lire Lénine. Raisons « de droite » : « politicien rusé, prêt à tous les compromis, qui a pris le pouvoir par un coup de main et s’y est maintenu en piétinant toutes les proclamations démocratiques qu’il avait faites auparavant ». Ou « de gauche » : « ce communiste qui a lutté pour un État fondé sur le pouvoir des soviets l’a rapidement remplacé par le pouvoir du parti unique et a fini par trahir l’idéal qu’il défendait ».

Pour le philosophe du langage, les textes de Lénine conservent une acuité dans leurs analyses.

Pour autant, selon Lecercle, toutes ces raisons ne permettent pas de se passer de la lecture de Lénine. Car celle-ci nous enseigne la question de la « conjoncture », ou « le » moment historique, et montre qu’au-delà des critiques possibles sur l’évolution du nouveau régime à venir, comment émerge « une situation révolutionnaire » : (paraphrasant Lénine) « les gouvernants ne peuvent plus gouverner comme avant, les gouvernés ne veulent plus être gouvernés comme avant ».

Foi révolutionnaire

Et le philosophe du langage de marteler que les textes de Lénine conservent une acuité dans leurs analyses. En dépit de « l’effacement du nom de Lénine par l’idéologie dominante », pour ces « raisons », parfois justifiées, suscitées, celui-ci reste « le dirigeant de la première révolution socialiste mondiale » et a formulé, avec une « ténacité » et une « fermeté » exceptionnelles, « la thèse fondamentale de toute lutte pour l’émancipation : que l’humanité ne survivra que si elle en finit avec le capitalisme qui, dans son stade suprême et pourrissant, l’entraîne vers la catastrophe anthropologique et écologique ».

Ce fol espoir, qui fut celui de centaines de millions d’êtres humains tout au long du XXe siècle, a donc bien du mal à être renvoyé aux poubelles de l’histoire. Auteur certes d’un passé centenaire, il demeure une certaine leçon de Lénine, celle de la volonté et de la foi révolutionnaires. Pour tenter, aujourd’hui encore, de porter sur la longue et difficile route de l’émancipation les peuples du monde. Et en outre, de sauver la planète de l’exploitation mortifère de ses ressources par une infime minorité destructrice de profiteurs capitalistes.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »

Gisèle Pelicot, le déni dans la joie

« Des intellectuels dits de gauche n’ont pas eu un regard pour la souffrance palestinienne »