Subir les violences, souffrir du silence : 55 personnes témoignent

Via un appel à témoignages, Politis s’est intéressé à la façon dont est reçue la parole de celles et ceux qui subissent des violences sexistes et sexuelles. 55 personnes nous ont écrit. Elles racontent la manière dont elles n’ont pas été entendues. À lire en intégralité et en accès libre.

© Maxime Sirvins

« 55 ans après les faits, pour la seconde fois, je vais m’efforcer de raconter deux journées de mon adolescence qui me hantent et que je ne cesse de me reprocher. » Alors que notre appel à témoignage touchait à sa fin, nous avons reçu ces mots de Denise*, 71 ans aujourd’hui, sur les viols qu’elle a subis à l’âge de 16 ans. Par crainte que « ça gâche tout », son mari n’en a jamais rien su. La seule personne à qui elle en a parlé, c’est un psychologue.

Téléchargez et/ou consultez le document recensant tous les témoignages reçus en cliquant ici.

« J’avais une quarantaine d’années et les seuls mots que ce thérapeute homme (qui m’a beaucoup aidée par ailleurs) a trouvé à me dire furent : ‘Cet homme avait un problème avec les femmes.’ Sur ma blessure ? Rien. Pourtant, ces faits, ce vécu, cette fâcheuse rencontre ont eu un impact négatif important sur ma vie amoureuse, sensuelle, sexuelle et mon attitude vis-à-vis des hommes. » 55 ans après les faits, Denise* témoigne du poids d’un traumatisme et de la culpabilité qu’elle porte encore. Ses mots révèlent la difficulté de parler à nouveau lorsque la parole a été balayée et les violences minimisées, comme le révèlent les 54 autres témoignages recueillis par Politis depuis fin mars.

Les prénoms suivis d’une astérisque ont été changés.

Un système de silenciation, que les chercheur.euses, féministes, et personnes ayant vécu des violences savent déjà, mais dont nous voulions nous saisir en tant que média. Pour cela, nous souhaitions questionner la notion de « libération de la parole » dont on entend parler depuis #MeToo, en recueillant le récit des personnes anonymes ayant été victimes de violences sexistes et sexuelles. L’appel à témoignage visait à comprendre ce qui se passait lorsque les violences étaient dites.

Ces faits, ce vécu, cette fâcheuse rencontre ont eu un impact négatif important sur ma vie amoureuse, sensuelle, sexuelle.

Denise

Le mécanisme du silence

Combien de fois faut-il dire les violences pour être à peine entendues ? Comment les moments de prise de parole publique comme #MeToo affectent la parole intime ? Pourquoi les personnes victimes souhaitent-elles être entendues par la justice ? Pourquoi les tentatives de dire se heurtent au déni des personnes qui ont elles-mêmes pu vivre des violences ? Comment parler quand les mots manquent ou s’absentent ? Comment se fait-il que chaque nouvelle vague de #MeToo produise une sorte d’étonnement collectif qui s’estompe aussitôt sur l’ampleur des violences ?

Tous.tes estiment que le fait de parler pourra aider à faire cesser les violences.

Parmi les 55 personnes qui nous ont répondu, des femmes et deux hommes ayant entre 24 et 72 ans. Toutes ont dit les violences, aucune n’a été correctement comprise et entendue. Elles viennent de tous milieux sociaux, de partout en France. La plupart travaillent, d’autres sont à la retraite ou en invalidité, suite au stress post traumatique. Leur génération diffère, mais le mécanisme du silence qu’elles décrivent, et l’isolement que peut provoquer le fait de dire les violences se ressemblent.

La plupart des violences se sont produites dans l’enfance. L’immense majorité des témoignages recueillis concernent de l’inceste. Il est également question de violences conjugales psychologiques et de violences sexuelles au travail. Tous.tes estiment que le fait de parler pourra aider à faire cesser les violences.

Des témoignages à lire, partager, diffuser

Au terme de six semaines consacrées à appeler et à retranscrire les témoignages des personnes qui nous avaient contactées, nous avons interviewé Dorothée Dussy, anthropologue, autrice de l’ouvrage Le berceau des dominations. Elle y raconte le système de silence autour de l’inceste. « Je crois que je n’ai rencontré aucun adulte ayant anciennement vécu de l’inceste, qui ne se soit tu complètement », explique-t-elle dans un entretien à retrouver très prochainement sur Politis.

Téléchargez et/ou consultez le document recensant tous les témoignages reçus en cliquant ici.

C’est ce qui ressort des témoignages que nous avons rassemblés afin qu’ils puissent être lus, partagés et diffusés librement. Ils sont disponibles en accès libre sur Politis.fr. Ces témoignages à la première personne incarnent des thèmes abordés sous forme d’enquêtes, d’analyses ou d’entretiens dans notre numéro spécial, à retrouver en ligne et en kiosque.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Agriculture responsable : que peuvent les petites communes ?

Enquête, extrême droite, impacts politiques après la mort de Quentin Deranque : nos réponses

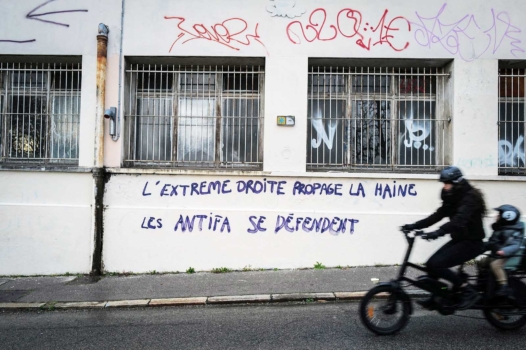

La criminalisation de l’antifascisme inquiète les soutiens de Zaid et Gino, menacés d’extradition