Contre l’extrême droite, l’hôpital déclenche l’urgence vitale

Face au danger que représente la montée de l’extrême droite, des soignant·es éprouvent la nécessité de s’organiser collectivement. Une démarche qui n’a rien d’évident alors que le secteur médical public est à bout de souffle et son personnel peu politisé dans l’ensemble.

Ils sont une trentaine, en cercle, à s’exprimer tour à tour depuis 9 h 30 du matin. Certaines des personnes réunies ce samedi 15 mars dans le réfectoire d’une association du 19e arrondissement de Paris se sont déjà rencontrées. D’autres viennent pour la première fois. « Nous voyons dans la période actuelle une accélération des attaques racistes et fascistes. Un sentiment d’impuissance peut nous saisir, alors qu’il y a urgence à agir », lisait-on dans l’appel diffusé sur les réseaux sociaux pour participer à cette assemblée générale.

L’Assemblée pour des soins antiracistes et populaires a été créée au moment de la loi asile et immigration de 2024. L’un de ses trois fondateurs, Jalel, pédiatre, explique : « Il fallait sortir de l’apathie générale et se rassembler pour réfléchir aux façons de proposer un discours et des actions antiracistes. »

À l’heure du bilan de cette journée d’assemblée générale, se pose la question des formes que doit prendre l’organisation. Une des personnes présentes pense qu’il faudrait créer un statut d’association avec des rôles définis pour gagner en efficacité. D’autres préfèrent rester sur un modèle où chacun s’investit selon ses moyens et ses possibilités. Une autre question : avec qui lutter ? Une jeune femme exprime sa méfiance envers les syndicats, trop professionnels et dans lesquels, lui semble-t-il, certains cherchent avant tout une forme de carrière.

Poser la question des discriminations raciales dans le milieu du soin crée un malaise.

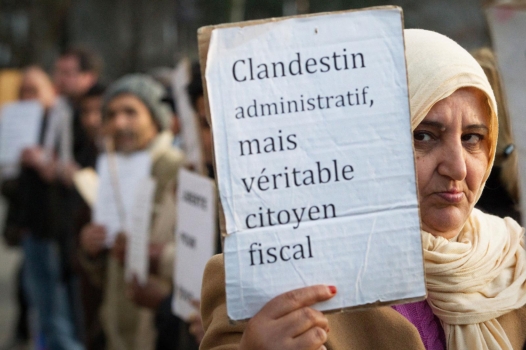

S. BarnatUne autre participante, elle-même syndiquée, estime que des alliances sont non seulement possibles mais nécessaires. Une phrase revient : « Il y a urgence à s’organiser. » L’acronyme de l’Assemblée des soins antiracistes et populaires, Asap, signifie en anglais « Aussi vite que possible ». Les participants se mettent d’accord pour se retrouver le samedi suivant, le 22 mars, pour participer ensemble à la marche contre le racisme et le fascisme. Cette manifestation annuelle, organisée par la Marche des solidarités, a réuni cette année plusieurs dizaines de milliers de personnes à Paris. Sur une banderole blanche, on lisait : « Ouvrons des lits et les frontières ».

En juin 2024, la dissolution par Emmanuel Macron de l’Assemblée nationale avait fait craindre une arrivée au pouvoir de l’extrême droite. Plusieurs tribunes avaient été rédigées par des soignants pour appeler à voter contre l’extrême droite. Parmi elles, celle du collectif Égalité santé, rassemblant des soignants exerçant à Saint-Denis. Formé quelques années auparavant alors que l’aide médicale d’État (AME) commençait à être remise en cause, le collectif s’était réactivé à l’occasion des législatives. « L’urgence est à la communication et à l’action », disaient ses membres.

<Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Déconstruire le duel des « deux France »

« Les évangéliques étaient très disposés à embrasser un personnage comme Trump »

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »